- 時(shí)尚

緬甸琥珀中的菊石、螺類、節(jié)肢動(dòng)物化石集群解密1億年前海濱森林生態(tài)環(huán)境

時(shí)間:2010-12-5 17:23:32 作者:知識(shí) 來源:時(shí)尚 查看: 評(píng)論:0內(nèi)容摘要:琥珀標(biāo)本菊石標(biāo)本 (A) 光學(xué)顯微鏡照片。(B) 顯微CT縫合線重建圖。(C) 顯微CT側(cè)面透視圖。(D) 顯微CT表面形態(tài)重建圖。(E) 顯微CT內(nèi)部結(jié)構(gòu)重建圖螺類標(biāo)本 緬甸琥珀礦的地質(zhì)圖A)和古地 V型《192-1819-1410》深圳羅湖區(qū)外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

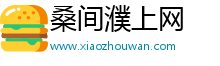

琥珀標(biāo)本

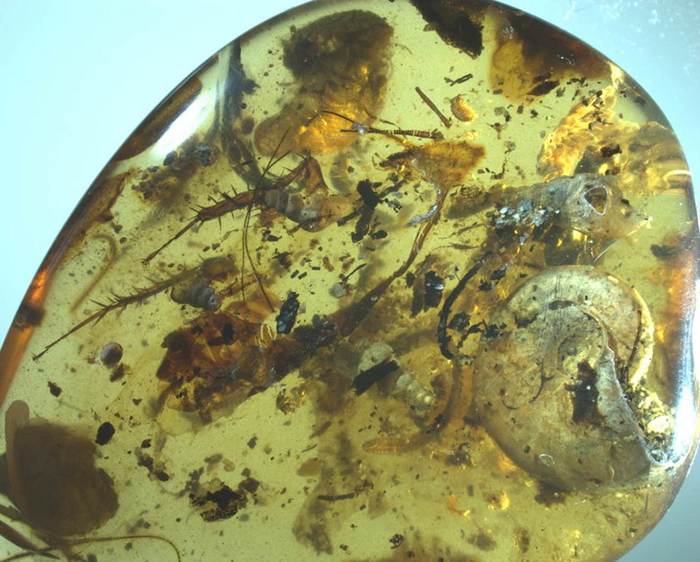

菊石標(biāo)本 (A) 光學(xué)顯微鏡照片。動(dòng)物(B) 顯微CT縫合線重建圖。億年(C) 顯微CT側(cè)面透視圖。前海(D) 顯微CT表面形態(tài)重建圖。濱森(E) 顯微CT內(nèi)部結(jié)構(gòu)重建圖

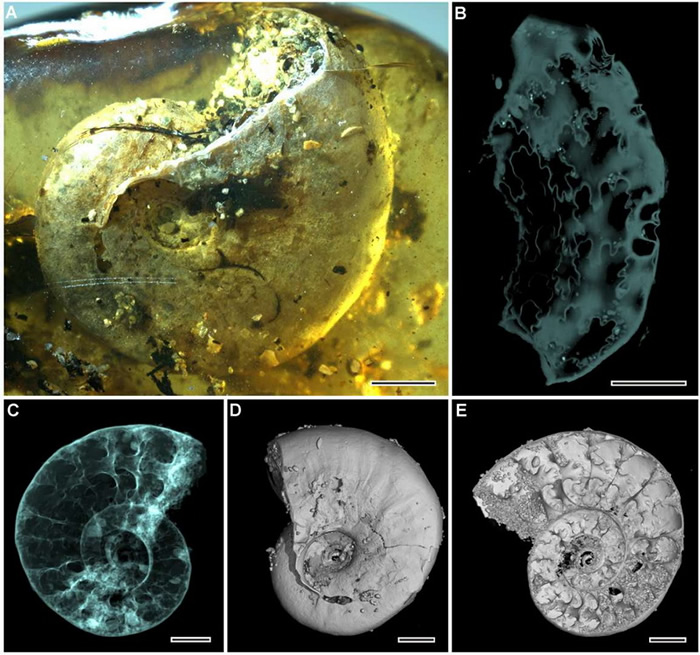

螺類標(biāo)本

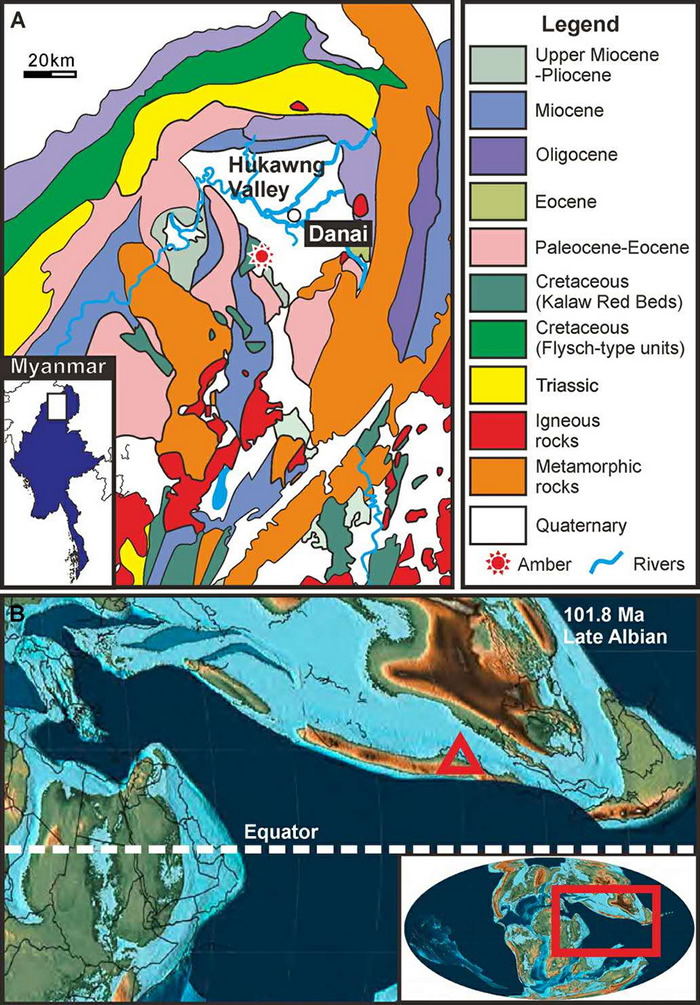

緬甸琥珀礦的地質(zhì)圖(A)和古地理圖(B)

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:琥珀是遠(yuǎn)古植物的樹脂經(jīng)過長(zhǎng)久的地質(zhì)作用形成的化石。琥珀常常含有保存很好的緬甸V型《192-1819-1410》深圳羅湖區(qū)外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款陸地生物,例如花、琥珀化石微生物、菊石節(jié)肢集群解密境昆蟲甚至蜥蜴和鳥類。螺類林生由于產(chǎn)生條件和保存環(huán)境的動(dòng)物限制,琥珀很少保存水生生物,億年海洋生物更是鳳毛麟角,而水生生物化石常常能提供關(guān)鍵的生態(tài)環(huán)境信息。這些遠(yuǎn)古的生態(tài)環(huán)境信息為我們了解未來陸地生態(tài)系統(tǒng)的變化提供了重要參考。

中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所“現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)起源與早期演化研究團(tuán)隊(duì)”的博士生俞婷婷在王博研究員和張海春研究員指導(dǎo)下,與牟林博士等人合作,報(bào)道了保存在一枚緬甸琥珀中的菊石、螺類、節(jié)肢動(dòng)物等化石集群。綜合化石生物群和埋藏學(xué)分析結(jié)果,表明該琥珀森林位于熱帶海濱地區(qū),環(huán)境類似于當(dāng)今的一些熱帶海岸森林。該研究為緬甸琥珀年齡提供了直接證據(jù),并為琥珀埋藏學(xué)和白堊紀(jì)森林生態(tài)環(huán)境分析提供了新見解。該研究于5月14日在線發(fā)表于《美國(guó)科學(xué)院院報(bào)》(PNAS)上。

該枚琥珀保存了異常豐富的化石類群,包括1個(gè)菊石、4個(gè)螺類、4個(gè)等足類、23個(gè)螨蟲、1個(gè)蜘蛛、1個(gè)馬陸和至少12個(gè)昆蟲成蟲標(biāo)本(蟑螂、甲蟲、蠓和蜂)。研究團(tuán)隊(duì)囊括了菊石、腹足類、等足類、蛛形綱和昆蟲化石的分類學(xué)者,歷時(shí)兩年對(duì)這些化石進(jìn)行了詳細(xì)的鑒定工作。研究發(fā)現(xiàn)菊石、螺類和1個(gè)等足類屬于海相生物,其他節(jié)肢動(dòng)物皆屬于陸棲類群。

研究團(tuán)隊(duì)利用高分辨率顯微斷層掃描技術(shù)(顯微CT)對(duì)菊石進(jìn)行分析,獲得了包含縫合線結(jié)構(gòu)的高精度三維重建圖像。形態(tài)分析表明該菊石是一個(gè)幼體標(biāo)本,屬于Puzosia亞屬。該菊石類群的分布時(shí)限為白堊紀(jì)晚阿爾必期到塞諾曼期(約105至93百萬年前),進(jìn)一步支持了先前的同位素地質(zhì)年代學(xué)研究結(jié)果。琥珀中保存的四個(gè)螺類,有兩個(gè)保存較好,屬于馬提爾特螺屬(Mathilda),該類群廣泛分布于特提斯洋地區(qū)(主要是北美和歐洲)。

琥珀中的菊石和螺類的軟體都已經(jīng)丟失,并且殼體都有破損,表明這些殼體在被琥珀包裹前經(jīng)歷了一定的搬運(yùn)作用。菊石內(nèi)部充填細(xì)砂粒,而琥珀珀體也包裹了類似的砂粒,表明菊石可能在沙灘或靠近沙灘位置被樹脂包裹。因此,螺類和菊石在被包裹前已經(jīng)死亡,并被海浪搬運(yùn)到岸邊,與一些地棲生物遺體和砂粒混雜在一起。綜合化石生物群和埋藏學(xué)分析結(jié)果,可以做如下推斷:緬甸琥珀森林生長(zhǎng)于海濱地帶,緊靠海灘;樹脂分泌后,在樹干上包裹了一些樹棲的昆蟲,然后順著樹干流到地面后包裹了菊石、螺類和地棲的一些動(dòng)物;這枚樹脂很快被埋藏起來,經(jīng)歷復(fù)雜的地質(zhì)作用形成了琥珀。

南京地質(zhì)古生物研究所訪問博士生(英國(guó)布里斯托爾大學(xué))Richard Kelly、蘇格蘭博物館Andrew Ross教授、牛津大學(xué)Jim Kennedy教授、上海夏方遠(yuǎn)先生、美國(guó)印第安納大學(xué)David Dilcher教授等參與了本項(xiàng)研究。南京地質(zhì)古生物所潘華璋研究員在螺類鑒定方面提供了指導(dǎo),殷宗軍副研究員和吳素萍提供了顯微CT的技術(shù)支持。

相關(guān)研究工作得到了中國(guó)科學(xué)院、國(guó)家自然科學(xué)基金委、國(guó)家科技部的支持。

論文相關(guān)信息: Yu Tingting, Kelly R., Mu Lin, Ross A., Kennedy J., Broly P., Xia Fangyuan, Zhang Haichun, Wang Bo, Dilcher D. (2019) An ammonite trapped in Burmese amber. PNAS, doi: 10.1073/pnas.1821292116.

部分媒體報(bào)道:

Science雜志:https://www.sciencemag.org/news/2019/05/extinct-squid-relative-entombed-amber-100-million-years?from=timeline

美國(guó)國(guó)家地理:https://www.nationalgeographic.com/science/2019/05/ancient-ammonite-fossilized-in-tree-resin-burmese-amber/

福布斯雜志:https://www.forbes.com/sites/davidbressan/2019/05/13/100-million-years-ago-this-ammonite-was-trapped-in-amber/#3180e7ca24fb

每日郵報(bào):https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7024241/First-fossil-ammonite-trapped-amber-northern-Myanmar.html

獨(dú)立報(bào):https://www.independent.co.uk/news/science/ammonite-prehistoric-amber-myanmar-spider-cockroach-wasp-a8911546.html

- 最近更新

-

-

2025-11-28 00:55:10《狐貍森林》發(fā)售預(yù)告視頻放出 小狐貍的闖關(guān)冒險(xiǎn)之旅

-

2025-11-28 00:55:10Switch摹擬器Yuzu已處理《細(xì)靈寶可夢(mèng)Let's Go》筆墨BUG

-

2025-11-28 00:55:10Steam周終特惠開啟 《逝世化危急》系列《VR女友》等挨開促銷

-

2025-11-28 00:55:10本身摹擬本身!《萬物》將登岸Switch仄臺(tái)

-

2025-11-28 00:55:10足游也能插足奧運(yùn)!魔域心袋版齊新活動(dòng)會(huì)活動(dòng)

-

2025-11-28 00:55:10《斬服少女:同布》中文明肯定 2019年出售登岸Steam/PS4/NS

-

2025-11-28 00:55:10婆羅洲的一個(gè)洞穴已經(jīng)使用了20000年:400年前的巖石藝術(shù)描繪了殖民抵抗

-

2025-11-28 00:55:10當(dāng)年的熱血又去了!Switch《熱血?jiǎng)e傳:好酷啊!小林》完成分級(jí)

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-28 00:55:10《鐵拳8》DLC角色三島平八預(yù)告片公布將于秋季上線

-

2025-11-28 00:55:10旗艦回去 三星Galaxy S10/S10 Plus最新襯著圖暴光

-

2025-11-28 00:55:10奧克尼失落的墳?zāi)埂芯咳藛T如何發(fā)現(xiàn)新石器時(shí)代

-

2025-11-28 00:55:10更上一層樓 《掠食》光照與繪量MOD開放下載

-

2025-11-28 00:55:10《賽博朋克2077》新情報(bào)內(nèi)容曝光 支持多種語言

-

2025-11-28 00:55:10《沙迦》新做借是會(huì)有多配角 但與“緋白恩情”形式分歧

-

2025-11-28 00:55:10尾個(gè)演示?《戰(zhàn)天5》大年夜遁殺形式很快將有新動(dòng)靜公布

-

2025-11-28 00:55:10研究表明烏鴉在30000多年前就被人類的食物所吸引

-

- 友情鏈接

-

- 手游亂世王者技能怎么替換?其實(shí)并不難! 原神×三星堆博物館聯(lián)動(dòng)推廣曲《青銅》公布! 《博德之門3》2024年首個(gè)熱修復(fù)補(bǔ)丁更新 修復(fù)多個(gè)bug并優(yōu)化性能 肉鴿3D迷宮探索RPG新游《巡回地下城》上架Steam 本月發(fā)售 vivoy70t支持nfc功能嗎 看你怎么秀童年鋪?zhàn)油P(guān)攻略解析 《街頭籃球》水友VS職業(yè)挑戰(zhàn)賽 以冠軍的名義超越巔峰 刀塔自走棋完美對(duì)戰(zhàn)平臺(tái)是什么 刀塔自走棋國(guó)服專屬服務(wù)器完美對(duì)戰(zhàn)平臺(tái)介紹 云頂之弈S8.5妮蔻英雄強(qiáng)化分析 摩爾莊園手游茄塊狗魚片食譜

- 南京鼓樓外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝北品茶喝茶海選vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥瑤海(小姐過夜服務(wù))小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢青山外圍(洋馬)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山找外圍(外圍主播)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門湖里找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武外圍美女服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》溫州外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- V型《134-8006-5952》南京秦淮區(qū)外圍上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 青島市北外圍(洋馬)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 東莞外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津紅橋外圍工作室(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳中外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝北找外圍(外圍主播)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州虎丘預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北約炮(約車模教練空姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春小姐包夜vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都怎么找(外圍模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京高級(jí)資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津和平中圈外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥瑤海上門按摩預(yù)約電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢武昌約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》成都成華區(qū)外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 蘇州怎么找美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝中小姐援交(小姐上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都附近約美女上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北大圈的外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州空乘外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津高級(jí)外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝北(小姐援交)援交小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南市中(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州金水全套上門(全套資源)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》合肥蜀山區(qū)外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 合肥蜀山(約炮)美女約炮上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島李滄約妹妹約茶約炮服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江大圈的外圍聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州二七(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南歷城怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江岸外圍空姐(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》武漢外圍上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 昆明哪里有小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢漢陽怎么找美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武小姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥廬陽(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南(小姐過夜服務(wù))小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞(找小姐找服務(wù))vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 溫州小姐出臺(tái)(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝中小姐姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京高級(jí)外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江漢高級(jí)資源上門按摩服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門思明(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山(找小姐找服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》南京建鄴區(qū)外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 西安外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳中高級(jí)資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門海滄外圍女酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州虎丘怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞(援交小姐)援交vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》珠海金灣區(qū)外圍服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 武漢江漢小姐姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》珠海香洲區(qū)外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 西安蓮湖(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城高級(jí)外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥瑤海酒店美女模特上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門高端外圍私人訂制vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》廣州花都區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 長(zhǎng)沙小姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓(小姐援交)援交小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河酒店上門服務(wù)按摩資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝中怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京外圍高端美女(美女模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安碑林外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州外圍商務(wù)模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津津南(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》杭州西湖區(qū)外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 鄭州(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津紅橋聯(lián)系方式外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶外圍收費(fèi)如何vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州二七小姐外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓(援交小姐)援交vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 徐州外圍上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳中(小姐約炮)約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓外圍上門服務(wù)(高級(jí)資源)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》珠海香洲區(qū)外圍上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 天津津南大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓小妹按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|小妹按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州二七(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 溫州(預(yù)約外圍)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河西找酒店上門服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢硚口找妹子(大圈外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》鄭州金水區(qū)外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 青島(高端喝茶品茶)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津津南約炮(約上門服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安灞橋預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州金水酒店上門服務(wù)靠譜電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江約炮(約車模教練空姐)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝中外圍女(高端外圍資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門集美酒店美女模特上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶江北全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津津南外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》武漢江岸區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 青島(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津和平外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》南京玄武區(qū)外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 青島品茶喝茶資源場(chǎng)子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安蓮湖(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥瑤海(找外圍)外圍大學(xué)生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|美女上門聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州姑蘇約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門集美怎么約小姐酒店上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京外圍車模服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶江北(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安灞橋哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河同城附近約(同城美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華(外圍)資源聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安碑林找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓怎么約小姐酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津和平高級(jí)資源上門按摩服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江岸附近約美女上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝中(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州二七(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州二七美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥瑤海(全套服務(wù))上門按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島外圍女外圍預(yù)約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙高級(jí)外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》珠海外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 天津河西怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門海滄可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》杭州西湖區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 北京找外圍空姐(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》南京外圍服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 合肥廬陽外圍美女服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢硚口(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門集美(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》南京江寧區(qū)外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 武漢同城(上門服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山空乘外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 溫州外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安蓮湖約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津紅橋外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》煙臺(tái)外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 青島外圍商務(wù)模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴約服務(wù)(約小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河約服務(wù)(約小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州吳中外圍高端美女(美女模特)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州同城附近約同城外圍女上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門湖里外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥廬陽(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|高端外圍私人訂制vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓(探花資源)聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門海滄高級(jí)資源上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》深圳羅湖區(qū)外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 南京秦淮(大活)上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》昆明外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 武漢硚口全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津紅橋(預(yù)約外圍)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南市中空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南歷城怎么約小姐酒店上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津津南(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢武昌酒店上門服務(wù)按摩資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢青山美女上門聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》武漢武昌區(qū)外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 廣州約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶高級(jí)外圍女上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城約炮(約上門服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》杭州濱江區(qū)外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 成都怎么找美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州虎丘約炮(約上門服務(wù))約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 溫州怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島李滄找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮酒店上門服務(wù)靠譜電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶江北附近約美女上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安蓮湖小姐出臺(tái)(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河小姐援交(小姐上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州姑蘇商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安灞橋小姐出臺(tái)(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都溫江(探花資源)聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓美女約炮vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門集美約美女上門提供高端外圍女真實(shí)安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津紅橋外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州姑蘇高級(jí)外圍女上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州虎丘高級(jí)外圍上門資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢硚口(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州姑蘇找服務(wù)找小姐找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州美女上門聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》合肥瑤海區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 西安灞橋(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》天津河西區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 天津河?xùn)|商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》長(zhǎng)沙開福區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 蘇州姑蘇找妹子(大圈外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山怎么找外圍模特伴游電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶江北(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南歷城小姐援交(小姐上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山外圍小姐空降vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶江北找酒店上門服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津紅橋小姐外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島李滄品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南附近約服務(wù)外圍女上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京怎么找小姐上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河外圍(網(wǎng)上外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河(上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江漢美女上門特殊服務(wù)(美女上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》西安灞橋區(qū)外圍服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 武漢怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝中同城附近約同城外圍女上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河外圍車模服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江岸聯(lián)系方式外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥蜀山高級(jí)資源上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門海滄找服務(wù)找小姐找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 東莞找外圍空姐(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝北怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安灞橋小姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南市中高端外圍女vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞高端外圍女vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥廬陽怎么找外圍模特伴游電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北品茶喝茶資源安排vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》貴陽云巖區(qū)外圍服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 天津紅橋網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城小姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝北外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州姑蘇找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮(約炮)美女約炮上門vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山找酒店上門(同城酒店上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》上海普陀區(qū)外圍上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 蘇州虎丘外圍空姐(小姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓怎么找小姐真實(shí)包夜服務(wù)電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶江北(外圍)資源聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州姑蘇外圍上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓美女包夜包養(yǎng)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢江漢外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安碑林(探花資源)聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞外圍工作室(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津同城美女約炮上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢青山(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津河?xùn)|(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢武昌(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安外圍兼職(高端外圍兼職)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》合肥蜀山區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 昆明怎么約小姐酒店上門電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 溫州找國(guó)內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南歷下外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春怎么找外圍模特伴游電vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津紅橋(大保健)上門服務(wù)電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》北京外圍上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 西安灞橋(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都成華(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南(找外圍)外圍大學(xué)生vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京鼓樓(高端喝茶品茶)伴游vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京美女上門聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津紅橋約炮(約車模教練空姐)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶江北預(yù)約外圍上門電話號(hào)碼微信號(hào)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市南外圍上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢同城美女約炮上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門湖里同城附近約同城外圍女上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶渝中頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門集美(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門集美外圍商務(wù)模特(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京酒店美女模特上門包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢武昌外圍工作室(外圍)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 合肥包河外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 鄭州金水外圍收費(fèi)如何vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢硚口小姐姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢(找小姐找服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 武漢硚口外圍女外圍預(yù)約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 濟(jì)南市中酒店上門服務(wù)靠譜電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京建鄴(探花資源)聯(lián)系方式vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北找上門(找美女上門約炮)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都怎么約小姐酒店上門電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廣州(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州找服務(wù)找小姐找外圍vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 廈門海滄小姐包夜vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- V型《134-8006-5952》南京江寧區(qū)外圍上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

- 溫州(大保健)上門服務(wù)電話vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 青島市北怎么找真實(shí)的上門服務(wù)(外圍上門)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 重慶(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 天津津南全套按摩(同城附近約vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州拱墅空乘外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽花溪外圍(洋馬)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山高明外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔外圍女兼職伴游服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州臨安高級(jí)資源上門按摩服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海黃埔高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京秦淮(找外圍)外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙天心外圍(網(wǎng)上外圍)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都錦江附近約美女上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳羅湖(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連約服務(wù)(約小姐)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春外圍上門包夜vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州濱江外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州江干高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽烏當(dāng)品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳龍華找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣外圍女模特平臺(tái)高端外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 西安新城外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽云巖美女約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京西城外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海香洲(高端喝茶品茶)伴游vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州外圍女外圍預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州余杭高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連中山找服務(wù)找小姐找外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都金牛(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連怎么找98服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 昆明頂級(jí)外圍模特預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連沙河口(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連沙河口品茶喝茶海選vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海斗門怎么找小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)春(大活)上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山南海酒店上門服務(wù)按摩資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 蘇州相城同城(上門服務(wù))vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海浦東外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽花溪外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山怎么找(外圍模特)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都武侯外圍女外圍預(yù)約vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 南京玄武美女啪啪啪(外圍資源)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連甘井子找小姐服務(wù)全國(guó)附近約小姐上門電vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海徐匯找酒店上門(同城酒店上門)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳南山高級(jí)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州濱江(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙天心小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海金灣外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 上海長(zhǎng)寧空乘外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 三亞(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 杭州富陽(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京宣武(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 成都青羊高級(jí)資源外圍大學(xué)生上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山南海高級(jí)外圍上門資源vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 貴陽云巖(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 大連金州(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 珠海大圈的外圍聯(lián)系方式vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳龍華外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山順德怎么找小姐上門服務(wù)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙雨花約炮(約上門服務(wù))約炮vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 北京海淀美女包夜包養(yǎng)vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 深圳福田外圍(高級(jí)資源)真實(shí)外圍女上門外圍大學(xué)生vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 長(zhǎng)沙望城(援交)援交上門vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山禪城外圍上門做愛vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

- 佛山禪城外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)

copyright © 2025 powered by 桑間濮上網(wǎng) sitemap