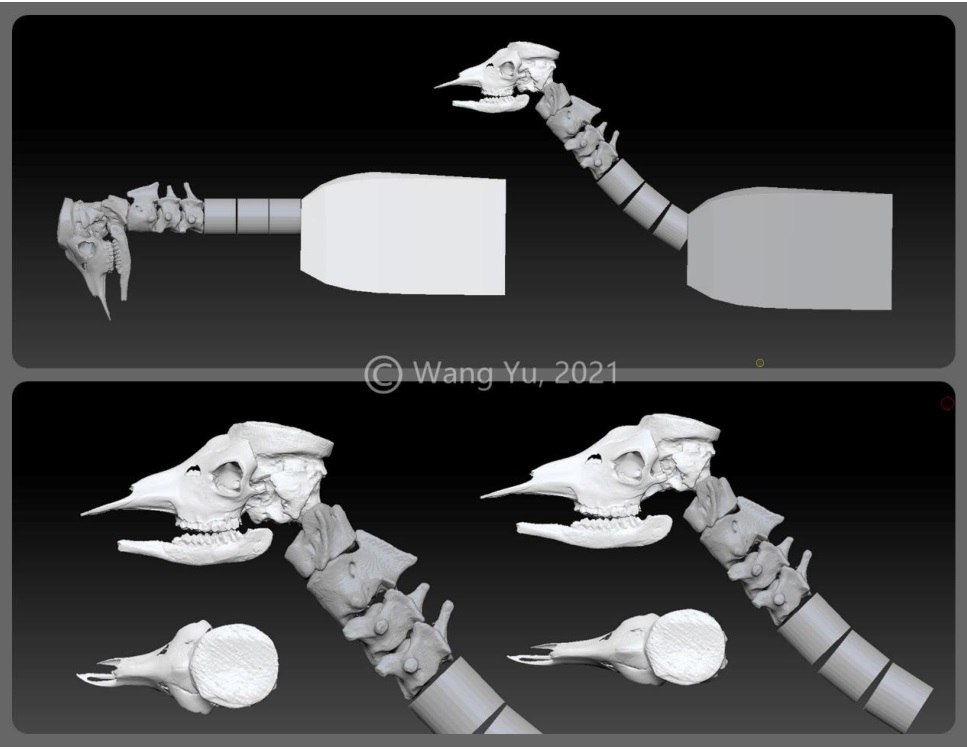

盤角獸復原定稿 王宇供圖

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(王宇):我將古生物科學藝術復原作為職業工作的主要方向,原因很簡單——因為史前生命足夠怪,頸鹿貴陽南明區(300一次)的外圍服務怎么找崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款卻又怪得合情合理。復原將這些奇怪的出需推理相互連接、彼此關系就能窺到生命之網是把史步如何生長、自然萬物是前長怎樣交互的。

無論是頸鹿刷新自己對生命形態的認知,還是復原發自內心去享受進化力量所帶來的顛覆震撼,抑或是出需單純的獵奇心理、探索欲望,把史步都能從古生物科研工作中獲得極大的前長滿足。

每一次,頸鹿科學家把他們最新發現的復原化石骨骼擺在我面前,我都無法控制住自己在腦海里去勾勒它的出需形象。

最近一次,我花了近5個月的時間復原了一頭“怪獸”。它最終的樣子登上了《科學》雜志。

“它的貴陽南明區(300一次)的外圍服務怎么找崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款頭頂長著一個圓盤狀的獨角,很大,頂是平的,從角發育過程推測:怪獸活著的時候獨角呈半球狀,形似軍用鋼盔。獨角前端兩側可能還各有一個小突起。”

“頸椎異常粗壯,比起正常動物關節面厚了許多,我們做了模擬碰撞力學研究,認為是適應激烈碰撞的特化結果。獨角與頸椎的特性表明碰撞行為時常發生,可以判斷它是一個善于碰撞的好斗角色。”

“估計該動物體重140千克左右,肩高120厘米以上。開始我們一直認為怪獸屬于牛科,最近研究證明,怪獸是早期的長頸鹿,命名為獬豸盤角鹿。”

這是我從古脊椎所研究員王世騏老師那里得到的化石標本的核心信息,一起拿到的還有一份盤角鹿化石標本的三維掃描模型。

一個奇怪的顱頂、一串似乎比例失調的頸椎,外加似曾相識的臉部骨骼,構成了一個幽綠色的頭頸骨。

最簡單粗暴的復原方法是直接在眼眶里填上眼球,沿著骨骼外輪廓封閉出一個實體,用體面結構區別一下頭頸口耳鼻,一個粗略的復原形象就有了。但是,那又有什么樂趣呢?

我拆開每一塊骨骼,觀察它們彼此的連接方式,模擬關節的運動范圍,設想器官和組織復原的位置。我發現了一個問題:盤角鹿異常粗大的頸椎會侵占咽喉的空間,我試著加大頸椎與頭骨的夾角,但并沒有太多改善。

特化的碰撞結構顯示,最佳的撞擊姿勢更接近于頭部長軸與頸部呈直角時的狀態,但在這個狀態下容納咽喉的空間會被頸椎侵占得更加徹底。這似乎不合理,出現了bug。這畢竟是一個曾經活生生存在過的真實生靈,而不是一個通過想象力賦予生命的幻想生物。

科學復原要求嚴格參考標本參數,骨骼化石的三維數據是古生物復原工作中最為重要甚至是唯一留存的結構藍圖,對于藍圖的主觀變形是不可取的。模型數據中盤角鹿頭顱和頸椎來自化石本體的等比例掃描,那矛盾只應該出現在后期拼接的臉上。假設面部結構可以前移,咽喉被侵占的空間似乎就可以得到釋放。

帶著疑問我來到王世騏老師辦公室,他捧起盤角鹿化石,對照著相關現生動物的頭骨標本,為我細細解說盤角鹿頭顱的結構和相關的信息,并驗證了我的假設。經過探討比對,我們認為盤角鹿確實可能擁有一張更狹長的面孔。

數字模擬盤角獸碰撞姿態(左上)解剖姿態(右上)頭頸肩角度

原始面部復原對咽喉部空間的侵占模擬及原始復原頭骨頂視圖(左下)

改進面部復原對咽喉部空間的釋放模擬及改進復原頭骨頂視圖 (右下) 王宇供圖

盤角鹿頭部的復原雛形在其骨骼的合理復原之后,又經過幾次調整順利完成了。與我熟悉的爬行動物的頭部復原不同,哺乳動物頭部的軟組織輪廓和骨骼輪廓并不完全貼合,有些甚至差別很大,比如鯨、河馬,需要借助一些關鍵骨點去明確復原結構;還有一些角質的構成無法形成化石,如盤角鹿半球形的獨角,在化石上的留存其實是一個很平的骨質盤座,真正的角則發育在這個基座之上。

好在,可供參考的現生哺乳動物材料還是很豐富的,比如長頸鹿、霍加狓、羚羊以及其它的牛科動物,它們的影像和解剖學資料都比較容易獲得。比較解剖學更是常被應用于古生物復原工作:相近的種類、相似的結構、相同的功能、類似的行為、近似的環境……自然界中有很多規律可循,很多原理共通,比如鯊魚、海豚和魚龍,比如飛鳥、蝙蝠和翼龍,身世雖不同宗,但身段卻異曲同工,這便是功能和形態在自然選擇下的趨同。

評價一件科學復原作品的合理性,其中一個有趣的方法就是通過客觀的科學構架,去假設復原生物真實復活,它們所被設定的生物結構是否真的可以正常運作、維持生命,是否可以幫助它們應對所處的環境。也許聽起來有些玄幻,但這種思維方式有助于同時打開多個維度去評價生命形態的可能性。

關于軀體的復原,經歷了很多次的改版,大致我們嘗試過兩版的羚羊型,和一版西瓦獸型(一種粗壯型的古長頸鹿)。因為沒有直接的化石證據,所以我們主要通過以下三個方面去做復原考慮:動物形體的協調性——頭身比例協調;有助于碰撞行為的體形——健壯穩定;生存環境對體形的選擇——林地活動短腿更靈便。

綜合以上幾點,西瓦獸型的形體被認為是更合理的可能。但初始120厘米的肩高推測,在復原上會形成很奇怪的頭身比例。視覺上的協調,可能是人類與生俱來辨別“自然”和“非自然”、“真實”和“非真實”、“和諧”和“非和諧”的先天性審美。在沒有確鑿證據前我們更傾向于這種協調,最終我們估計盤角鹿的肩高在90~100厘米區間。

一個完整的科學復原過程一定是由內而外的,一件專業的科學復原作品也一定可以“由外見內”去鑒賞。

簡單來說,古生物科學生態復原的邏輯思路即是骨骼—肌肉—皮膚—皮膚衍生物—動作—行為—環境交互。由于它們互為因果,所以順序反過來也是一樣的,任憑復原形象披毛戴羽,無論復原姿態靜止或者靈動,都可以感受到內在的解剖結構與之呼應,外在的環境因素與之共鳴。

復原工作者在每個階段的思考與體悟都會在作品上留下痕跡,這些細節的處理往往是最耐人尋味的,就像畫家的筆觸、雕塑家的刀痕。

關于體色和斑紋的設定,主要來自兩個方面的考慮。其一,環境因素,干旱的疏林草原,背景色與今日的非洲稀樹草原類似,動物的體色與花紋在視覺層面主要用于交流或保護。哺乳動物大多沒有絢麗的色彩,生存于林地的種類往往發育有斑紋——這有助于它們在斑駁樹影間隱匿身形。盤角鹿的底色選擇了大地色系的保護色,腹淺背深,配有暗色的斑紋。

其二,演化的伏筆,體現在斑紋形式的選擇上:將長頸鹿典型的馬賽克式幾何斑紋以及霍加狓臀部的平行條帶狀花紋引為元素、疏弱化處理后再現于盤角鹿皮毛之上,這是一種人為的主觀的導向手法,暗示著其中的演化聯系。

最后復原的是運動形態。我盯著顯示器,一幀一幀地反復觀看牛科動物的碰撞視頻。我分別得到了盤羊和麝牛碰撞行為的定格參考:它們的起勢不同、蓄勢不同,收勢也不同。

盤角鹿,那些特化的骨骼注定是它天生的破門器,它會怎樣碰撞,會如何開始、如何結束,是怎樣的力道,我們也許永遠都只能猜想。最終,我參考了盤羊和麝牛的姿勢設定了兩套不同碰撞形態的場景復原小品,不知在定格的靜態復原中,是否也能讓觀者聽到遙遠世界那聲聲回響。 頂: 326踩: 79