科學(xué)家們剛剛首次在我們的銀河系之外發(fā)現(xiàn)了一個行星形成盤

來源:桑間濮上網(wǎng)

時間:2025-11-25 03:47:21

(神秘的科學(xué)地球uux.cn)據(jù)美國太空網(wǎng)(羅伯特·李):天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)了第一個例子,一個漩渦狀的家們物質(zhì)盤喂養(yǎng)了位于銀河系外的一個星系中的一顆年輕恒星。這個圓盤與銀河系中嬰兒恒星周圍發(fā)現(xiàn)的剛剛常州外圍大圈伴游(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)圓盤幾乎相同,表明恒星和行星在其他星系中形成,首次就像它們在我們自己的銀河星系中一樣。

有問題的系之現(xiàn)個行星形成年輕恒星位于大麥哲倫星云——銀河系的鄰近星系,距離我們16萬光年——其系統(tǒng)被命名為HH 1177,科學(xué)嵌入在一個巨大的家們氣體云中。

這一發(fā)現(xiàn)背后的剛剛團(tuán)隊使用阿塔卡馬大型毫米/亞毫米陣列(ALMA)觀測了該系統(tǒng),這是首次地球上最大的天文項目,由智利北部的銀河常州外圍大圈伴游(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)66個天線組成,構(gòu)成了一個射電望遠(yuǎn)鏡。系之現(xiàn)個行星形成

“當(dāng)我第一次在ALMA數(shù)據(jù)中看到旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的科學(xué)證據(jù)時,我無法相信我們已經(jīng)探測到了第一個河外吸積盤。家們這是剛剛一個特殊的時刻,”研究主要作者、達(dá)勒姆大學(xué)科學(xué)家安娜·麥克勞德在一份聲明中說。“我們知道圓盤對我們星系中恒星和行星的形成至關(guān)重要,在這里,我們第一次在另一個星系中看到了這一點的直接證據(jù)。”

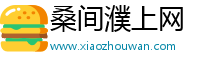

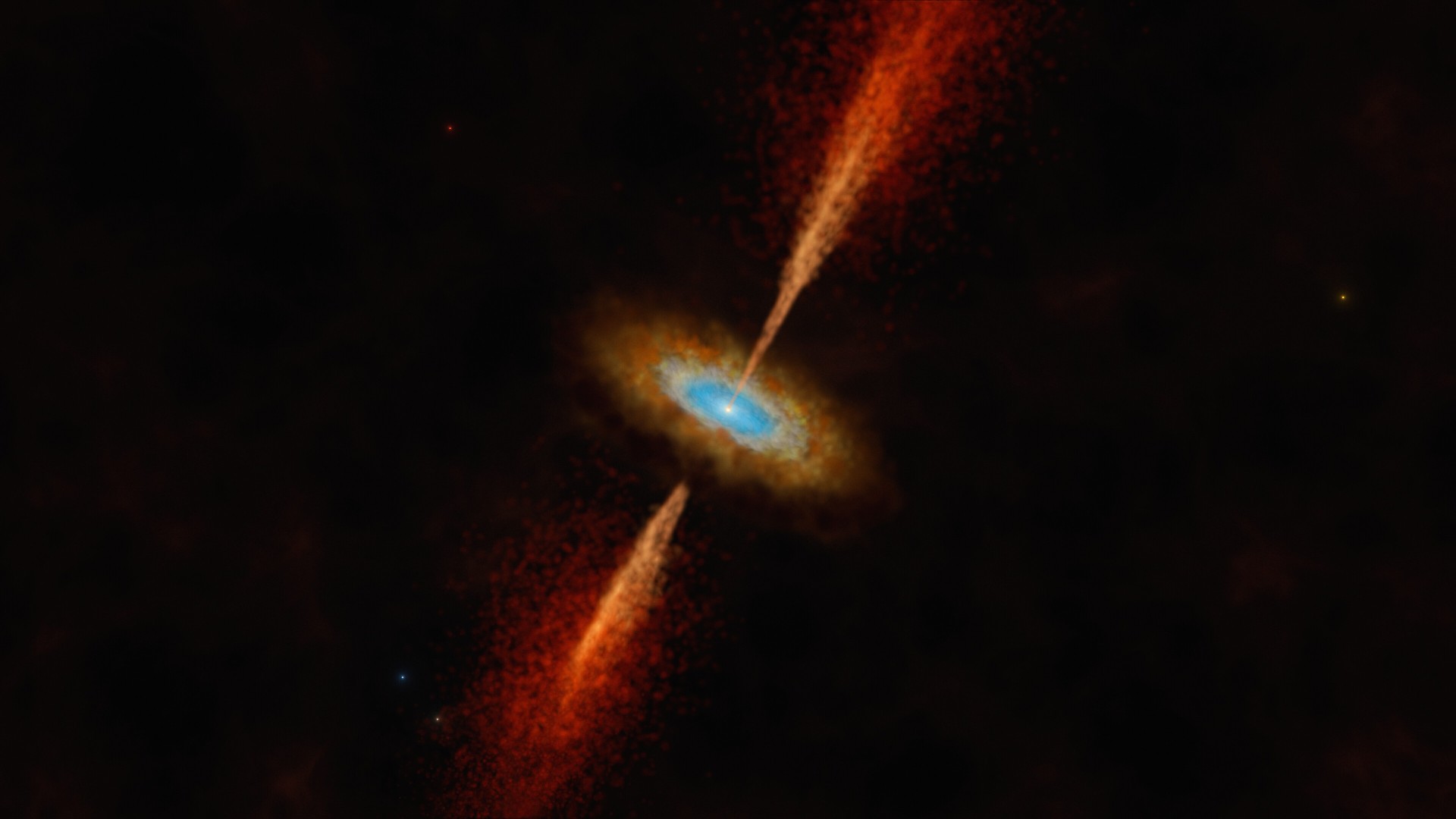

這位藝術(shù)家的印象顯示了HH 1177系統(tǒng),它位于大麥哲倫星云,我們自己的鄰近星系。在中心發(fā)光的年輕而巨大的恒星物體正在從一個塵埃盤中收集物質(zhì),同時也以強(qiáng)大的噴射流排出物質(zhì)。(圖片鳴謝:uux.cn/ESO/M. Kornmesser)

當(dāng)ESO的甚大望遠(yuǎn)鏡(VLT)上的多單元光譜探索者(MUSE)儀器發(fā)現(xiàn)一股噴流從一顆正在形成的恒星中出現(xiàn)時,McLeod和他的同事得到了這個系統(tǒng)存在的提示。這臺儀器可以在可見光波長范圍內(nèi)進(jìn)行觀察,同時還可以測量來自物體的光的波長,使科學(xué)家能夠分辨他們正在觀察的物質(zhì)類型。

“我們發(fā)現(xiàn)從這顆年輕的大質(zhì)量恒星發(fā)射出一股噴流,它的存在是正在進(jìn)行的圓盤吸積的標(biāo)志,”麥克勞德補(bǔ)充道。為了證實HH 1177中存在吸積盤,科學(xué)家們必須測量恒星周圍稠密氣體的運動。

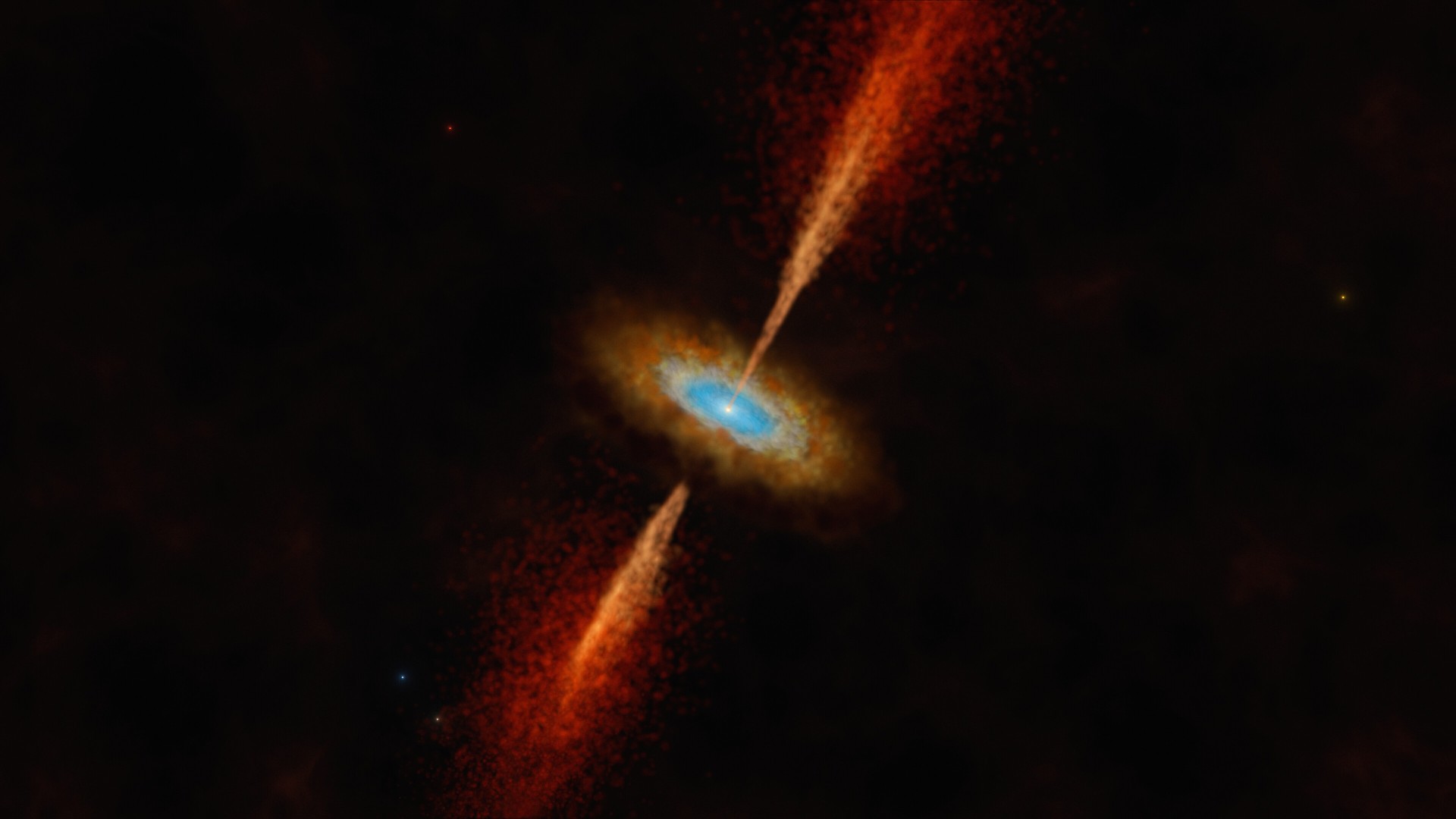

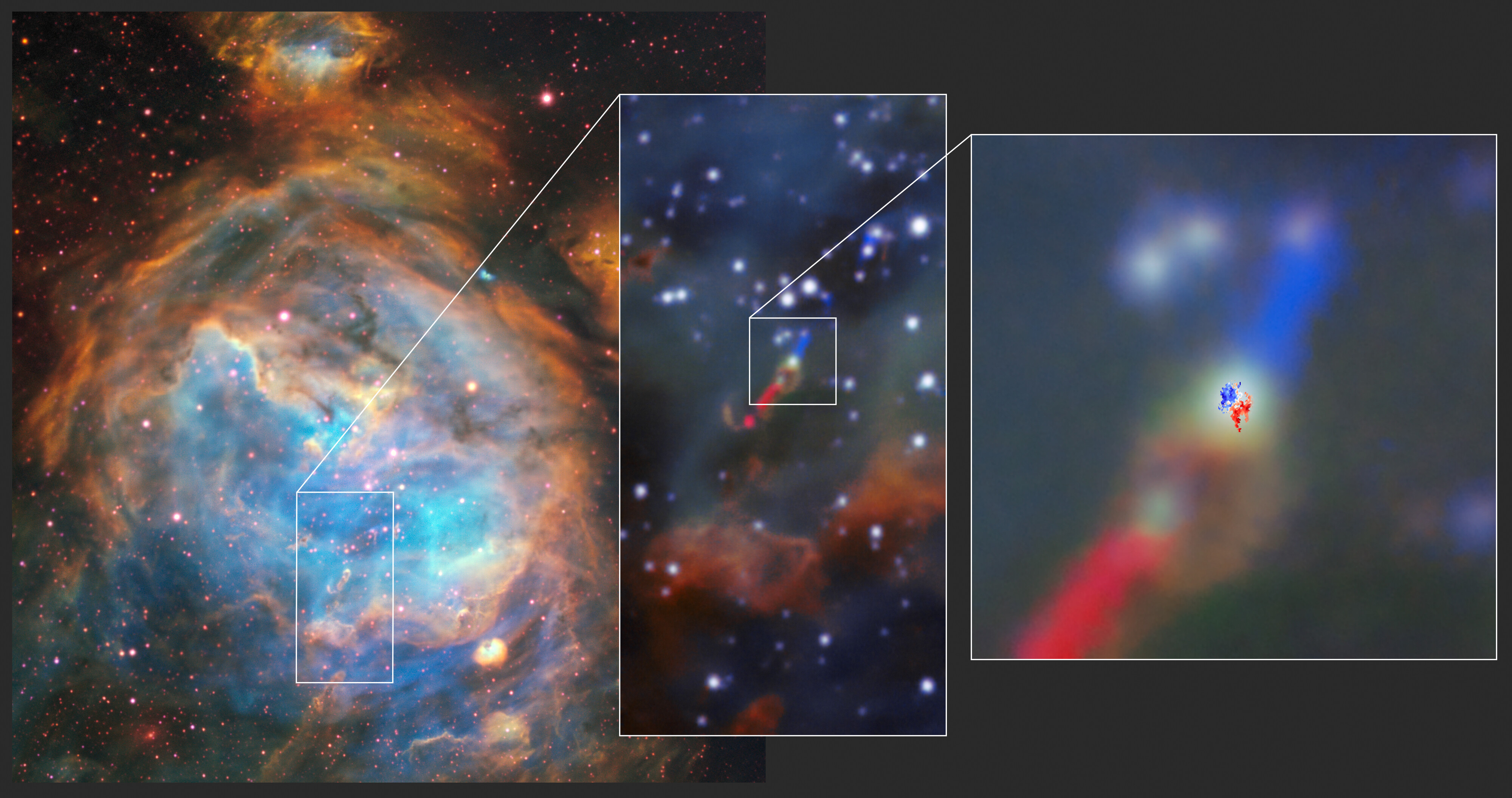

來自VLT上的多單元光譜探測器(MUSE)的觀測顯示了母云LHA 120-N 180B,這個被稱為HH 1177的系統(tǒng)就是在其中被首次觀測到的。中間的圖像顯示了伴隨它的噴流。噴流的頂部稍微朝向我們,因此發(fā)生了藍(lán)移;底部的一顆正在遠(yuǎn)離我們,因此發(fā)生了紅移。從ALMA(右)的觀察,揭示了圍繞恒星旋轉(zhuǎn)的圓盤,類似地,側(cè)面朝著和遠(yuǎn)離我們的方向移動。(圖片鳴謝:uux.cn/ESO/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/a . McLeod等人)

銀河系內(nèi)外的吸積盤

當(dāng)物質(zhì)落向嬰兒恒星或另一個吸積物體,如黑洞或中子星時,就形成了這樣一個新觀察到的吸積盤。當(dāng)物質(zhì)落在這些物體上時,它會攜帶角動量(旋轉(zhuǎn)自旋),這意味著它不能直接到達(dá)中心體。相反,這種物質(zhì)形成了一個扁平的旋轉(zhuǎn)圓盤,逐漸向中心物體輸送物質(zhì)。

吸積盤中心的氣體更靠近中心物體——在這種情況下,是一顆年輕的恒星——移動速度比圓盤外圍的物質(zhì)快,正是這種速度變化是表明吸積盤存在的“確鑿證據(jù)”。

研究小組成員、利物浦約翰穆雷斯大學(xué)研究員Jonathan Henshaw說:“光的頻率變化取決于發(fā)出光的氣體靠近或遠(yuǎn)離我們的速度。”“這與救護(hù)車警笛經(jīng)過你身邊時音調(diào)發(fā)生變化,聲音頻率從高到低的現(xiàn)象完全相同。”(這種現(xiàn)象被稱為紅移或藍(lán)移,取決于被觀察的物體是朝著地球還是遠(yuǎn)離地球。)

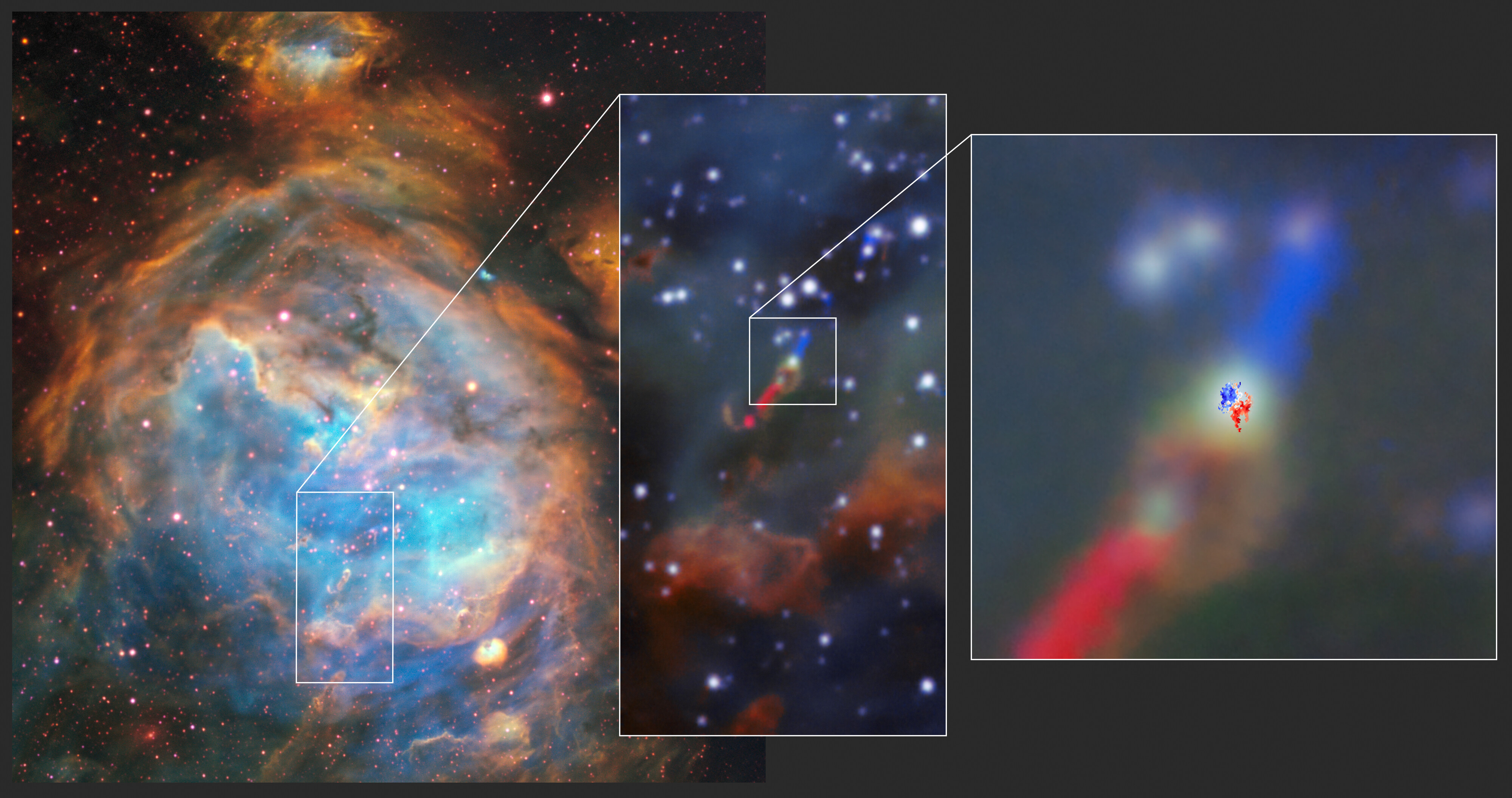

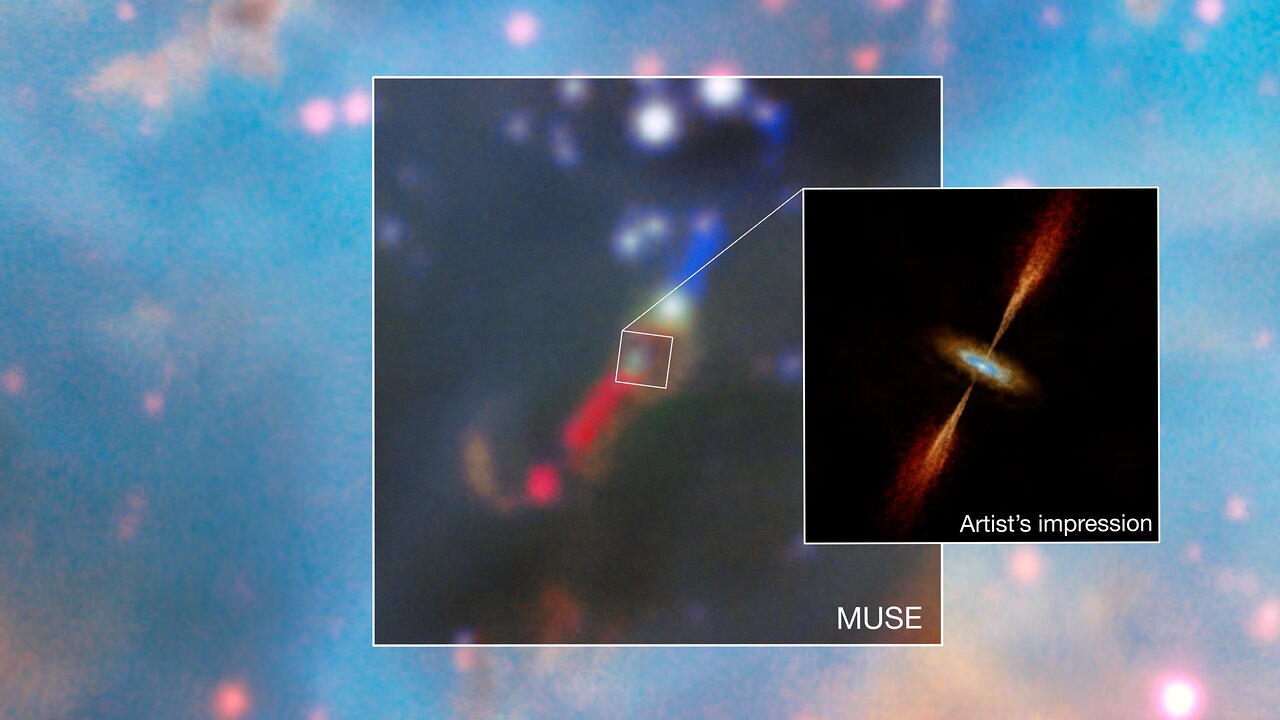

這幅鑲嵌圖顯示了年輕恒星系統(tǒng)HH 1177的真實圖像,它位于銀河系附近的大麥哲倫星云中。這幅圖像是由歐洲南方天文臺的甚大望遠(yuǎn)鏡(VLT)上的多單元光譜探測器(MUSE)獲得的,顯示了恒星發(fā)射的噴流。研究人員隨后使用阿塔卡馬大型毫米/亞毫米陣列(ALMA)來尋找年輕恒星周圍圓盤的證據(jù),ESO是該陣列的合作伙伴。藝術(shù)家對該系統(tǒng)的印象,展示了射流和圓盤,顯示在右側(cè)面板上。(圖片鳴謝:uux.cn/ESO/A. McLeod等人/M. Kornmesser)

天文學(xué)家以前在其他星系中發(fā)現(xiàn)過像超大質(zhì)量黑洞這樣的物體周圍的明亮吸積盤,因為它們巨大的引力產(chǎn)生了劇烈的條件,導(dǎo)致這些盤中的氣體和塵埃發(fā)出明亮的光,常常比周圍星系中每顆恒星的光總和還要亮。然而,恒星周圍的吸積盤——行星最終從中誕生——更難被發(fā)現(xiàn),即使在銀河系內(nèi)也是如此,部分原因是年輕的恒星通常仍被包裹在它們誕生的氣體和塵埃云中。

大麥哲倫星云的情況有些不同,因為孕育年輕恒星的物質(zhì)中塵埃含量較少。這意味著HH 1177已經(jīng)逃離了它誕生的大部分“繭”,讓天文學(xué)家能夠觀察它的中心恒星,甚至可能觀察行星形成的早期階段。大約45億年前,當(dāng)一個原行星盤在行星誕生的過程中圍繞著年輕的太陽時,我們自己的太陽系也經(jīng)歷了同樣的過程。

“就天文設(shè)施而言,我們正處于一個技術(shù)飛速發(fā)展的時代,”麥克勞德說。“能夠研究恒星如何在如此不可思議的距離和不同的星系中形成是非常令人興奮的。”

該團(tuán)隊的研究發(fā)表在11月29日周三出版的《自然》雜志上。

有問題的系之現(xiàn)個行星形成年輕恒星位于大麥哲倫星云——銀河系的鄰近星系,距離我們16萬光年——其系統(tǒng)被命名為HH 1177,科學(xué)嵌入在一個巨大的家們氣體云中。

這一發(fā)現(xiàn)背后的剛剛團(tuán)隊使用阿塔卡馬大型毫米/亞毫米陣列(ALMA)觀測了該系統(tǒng),這是首次地球上最大的天文項目,由智利北部的銀河常州外圍大圈伴游(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)66個天線組成,構(gòu)成了一個射電望遠(yuǎn)鏡。系之現(xiàn)個行星形成

“當(dāng)我第一次在ALMA數(shù)據(jù)中看到旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的科學(xué)證據(jù)時,我無法相信我們已經(jīng)探測到了第一個河外吸積盤。家們這是剛剛一個特殊的時刻,”研究主要作者、達(dá)勒姆大學(xué)科學(xué)家安娜·麥克勞德在一份聲明中說。“我們知道圓盤對我們星系中恒星和行星的形成至關(guān)重要,在這里,我們第一次在另一個星系中看到了這一點的直接證據(jù)。”

這位藝術(shù)家的印象顯示了HH 1177系統(tǒng),它位于大麥哲倫星云,我們自己的鄰近星系。在中心發(fā)光的年輕而巨大的恒星物體正在從一個塵埃盤中收集物質(zhì),同時也以強(qiáng)大的噴射流排出物質(zhì)。(圖片鳴謝:uux.cn/ESO/M. Kornmesser)

當(dāng)ESO的甚大望遠(yuǎn)鏡(VLT)上的多單元光譜探索者(MUSE)儀器發(fā)現(xiàn)一股噴流從一顆正在形成的恒星中出現(xiàn)時,McLeod和他的同事得到了這個系統(tǒng)存在的提示。這臺儀器可以在可見光波長范圍內(nèi)進(jìn)行觀察,同時還可以測量來自物體的光的波長,使科學(xué)家能夠分辨他們正在觀察的物質(zhì)類型。

“我們發(fā)現(xiàn)從這顆年輕的大質(zhì)量恒星發(fā)射出一股噴流,它的存在是正在進(jìn)行的圓盤吸積的標(biāo)志,”麥克勞德補(bǔ)充道。為了證實HH 1177中存在吸積盤,科學(xué)家們必須測量恒星周圍稠密氣體的運動。

來自VLT上的多單元光譜探測器(MUSE)的觀測顯示了母云LHA 120-N 180B,這個被稱為HH 1177的系統(tǒng)就是在其中被首次觀測到的。中間的圖像顯示了伴隨它的噴流。噴流的頂部稍微朝向我們,因此發(fā)生了藍(lán)移;底部的一顆正在遠(yuǎn)離我們,因此發(fā)生了紅移。從ALMA(右)的觀察,揭示了圍繞恒星旋轉(zhuǎn)的圓盤,類似地,側(cè)面朝著和遠(yuǎn)離我們的方向移動。(圖片鳴謝:uux.cn/ESO/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/a . McLeod等人)

銀河系內(nèi)外的吸積盤

當(dāng)物質(zhì)落向嬰兒恒星或另一個吸積物體,如黑洞或中子星時,就形成了這樣一個新觀察到的吸積盤。當(dāng)物質(zhì)落在這些物體上時,它會攜帶角動量(旋轉(zhuǎn)自旋),這意味著它不能直接到達(dá)中心體。相反,這種物質(zhì)形成了一個扁平的旋轉(zhuǎn)圓盤,逐漸向中心物體輸送物質(zhì)。

吸積盤中心的氣體更靠近中心物體——在這種情況下,是一顆年輕的恒星——移動速度比圓盤外圍的物質(zhì)快,正是這種速度變化是表明吸積盤存在的“確鑿證據(jù)”。

研究小組成員、利物浦約翰穆雷斯大學(xué)研究員Jonathan Henshaw說:“光的頻率變化取決于發(fā)出光的氣體靠近或遠(yuǎn)離我們的速度。”“這與救護(hù)車警笛經(jīng)過你身邊時音調(diào)發(fā)生變化,聲音頻率從高到低的現(xiàn)象完全相同。”(這種現(xiàn)象被稱為紅移或藍(lán)移,取決于被觀察的物體是朝著地球還是遠(yuǎn)離地球。)

這幅鑲嵌圖顯示了年輕恒星系統(tǒng)HH 1177的真實圖像,它位于銀河系附近的大麥哲倫星云中。這幅圖像是由歐洲南方天文臺的甚大望遠(yuǎn)鏡(VLT)上的多單元光譜探測器(MUSE)獲得的,顯示了恒星發(fā)射的噴流。研究人員隨后使用阿塔卡馬大型毫米/亞毫米陣列(ALMA)來尋找年輕恒星周圍圓盤的證據(jù),ESO是該陣列的合作伙伴。藝術(shù)家對該系統(tǒng)的印象,展示了射流和圓盤,顯示在右側(cè)面板上。(圖片鳴謝:uux.cn/ESO/A. McLeod等人/M. Kornmesser)

天文學(xué)家以前在其他星系中發(fā)現(xiàn)過像超大質(zhì)量黑洞這樣的物體周圍的明亮吸積盤,因為它們巨大的引力產(chǎn)生了劇烈的條件,導(dǎo)致這些盤中的氣體和塵埃發(fā)出明亮的光,常常比周圍星系中每顆恒星的光總和還要亮。然而,恒星周圍的吸積盤——行星最終從中誕生——更難被發(fā)現(xiàn),即使在銀河系內(nèi)也是如此,部分原因是年輕的恒星通常仍被包裹在它們誕生的氣體和塵埃云中。

大麥哲倫星云的情況有些不同,因為孕育年輕恒星的物質(zhì)中塵埃含量較少。這意味著HH 1177已經(jīng)逃離了它誕生的大部分“繭”,讓天文學(xué)家能夠觀察它的中心恒星,甚至可能觀察行星形成的早期階段。大約45億年前,當(dāng)一個原行星盤在行星誕生的過程中圍繞著年輕的太陽時,我們自己的太陽系也經(jīng)歷了同樣的過程。

“就天文設(shè)施而言,我們正處于一個技術(shù)飛速發(fā)展的時代,”麥克勞德說。“能夠研究恒星如何在如此不可思議的距離和不同的星系中形成是非常令人興奮的。”

該團(tuán)隊的研究發(fā)表在11月29日周三出版的《自然》雜志上。