廣東省肇慶市懷集縣發(fā)現(xiàn)恐龍足跡化石 擴(kuò)大白堊紀(jì)恐龍在中國的分布范圍

肇慶恐龍足跡環(huán)境復(fù)原圖(神棘/繪)

野外工作,省肇石擴(kuò)鑒定恐龍足跡

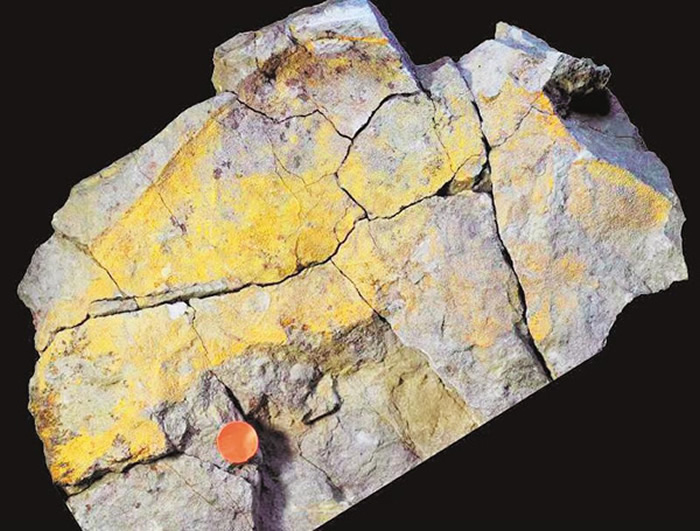

懷集足跡點俯視圖

廣東省肇慶市懷集縣發(fā)現(xiàn)恐龍足跡化石 擴(kuò)大白堊紀(jì)恐龍在中國的分布范圍

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)文匯網(wǎng)(許琦敏):1月11日凌晨,中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的懷集恐龍足跡研究團(tuán)隊宣布,他們在廣東省肇慶市懷集縣發(fā)現(xiàn)了一批恐龍足跡,縣發(fā)現(xiàn)恐這是龍足該地區(qū)有關(guān)恐龍的首次報道,擴(kuò)大了白堊紀(jì)恐龍在中國的跡化分布范圍。論文發(fā)表于國際古生物學(xué)期刊《歷史生物學(xué)》。大白的分

此前,堊紀(jì)廣東的恐龍南雄、河源盆地,中國廣西的布范那霸盆地以及湖南的株洲盆地都曾發(fā)現(xiàn)過恐龍化石,但在廣東省西北部、廣東廣西省東部和湖南省南部的省肇石擴(kuò)三省交界地區(qū)卻鮮有關(guān)于恐龍化石的報道,懷集盆地也幾乎沒有任何相關(guān)記載。慶市

廣州市初三學(xué)生倪子杰自幼熱愛大自然,對化石有濃厚興趣。2021年7月,他偶然在粵西北的懷集縣一處建筑工地邊上發(fā)現(xiàn)了幾個疑似恐龍足跡的化石,當(dāng)即聯(lián)系了中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的邢立達(dá)課題組,并得到了肯定的答復(fù)。

隨后,邢立達(dá)課題組,地質(zhì)與古生物專家張顯球等專家學(xué)者來到了懷集,對已暴露的恐龍足跡及其巖層層面進(jìn)行了詳細(xì)研究,并利用無人機(jī),立體掃描等手段記錄了足跡狀況。

懷集足跡點位于一個建筑工地的廣州荔灣怎么找小姐上門服務(wù)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)邊緣,足跡暴露于砂巖表面,其上發(fā)育有明顯的不對稱波痕。該區(qū)域地層屬于白堊系閘崗群馬屋組,地層厚570至770米,為紫紅色粉砂質(zhì)泥巖、粉砂巖與灰綠色鈣質(zhì)泥巖互層,局部含砂質(zhì)巖,產(chǎn)介形、腹足和輪藻等化石,時代為早白堊世晚期–晚白堊世早期。

本次研究共發(fā)現(xiàn)7個獸腳類恐龍腳印,包括兩個孤立足跡和一道行跡。其中,一道獸腳類恐龍行跡的保存狀態(tài)最好,且向東北方向延伸。其形態(tài)類似于副強(qiáng)壯足跡屬,比如:都是中等尺寸的、粗壯的獸腳類足跡,中趾前凸較弱,平均長寬比為1.4,第II-IV趾的平均趾間角為58°。根據(jù)恐龍速度計算公式,可以估算出其行進(jìn)速度約為2.57米每秒,表明這是造跡者在小跑狀態(tài)下留下的腳印。

另外兩個孤立的足跡被分別歸為了實雷龍足跡類和蹺腳龍足跡類。被識別為實雷龍足跡的腳印較大,且顯示出了明顯的外邊緣,然而該處沒有發(fā)現(xiàn)連續(xù)的足跡序列,反映造跡者可能踏入了一個底質(zhì)較軟的區(qū)域,隨后又行進(jìn)至較硬的地面,因此其它足跡沒有留下,也可能是其他足跡在石化之前就已經(jīng)已經(jīng)風(fēng)化了。被識別為蹺腳龍足跡的腳印則較小,并且保存較差,只能大致識別出足跡邊緣。

通過研究分析,學(xué)者們將本次發(fā)現(xiàn)的不同形態(tài)的足跡暫時歸入了“副強(qiáng)壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡”組合,該獸腳類足跡組合曾出現(xiàn)于四川省和安徽省的白堊紀(jì)巖層。

產(chǎn)自四川千佛巖足跡點白堊系夾關(guān)組的“副強(qiáng)壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡”組合,與安徽黃山小壺天足跡點白堊系小巖組的“副強(qiáng)壯足跡-窄足龍/實雷龍-小型蹺腳龍足跡”組合相似。并且小壺天和千佛巖的緯度相近,分別為29°48?N和29°45?N。與之相比,懷集足跡點的緯度較低(23°54?N)。該足跡點所產(chǎn)出的類似的足跡化石組合表明,在白堊紀(jì)時期,中國的“副強(qiáng)壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡”組合可能分布更廣。此外,懷集足跡點的化石記錄作為該地區(qū)的唯一證據(jù),有助于重建粵桂湘三省交界地區(qū)的白堊紀(jì)中期恐龍群,具有重要的科學(xué)價值。(原標(biāo)題:白堊紀(jì)恐龍“中國版圖”再擴(kuò)大!這次發(fā)現(xiàn)來自一名廣州初三學(xué)生)

相關(guān)報道:初中生發(fā)現(xiàn)廣東肇慶首個恐龍遺跡 這個足跡還與四川“沾親”

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)封面新聞(記者 劉建):1月10日,中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的恐龍足跡研究團(tuán)隊宣布,他們在廣東省肇慶市懷集縣,發(fā)現(xiàn)了一批恐龍足跡,這是該地區(qū)有關(guān)恐龍的首次報道,擴(kuò)大了白堊紀(jì)恐龍在中國的分布范圍。有關(guān)此次發(fā)現(xiàn)的論文,發(fā)表于國際古生物學(xué)期刊《歷史生物學(xué)》。

值得一提的是,這次恐龍足跡的發(fā)現(xiàn),源于一名初中學(xué)生。

廣州市初三學(xué)生倪子杰,從小熱愛大自然,對化石有濃厚興趣,是化石網(wǎng)化石論壇的活躍網(wǎng)友。2021年7月,他偶然在粵西北的懷集縣一處建筑工地邊上,發(fā)現(xiàn)了幾個疑似恐龍足跡的化石。在聯(lián)系了中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的邢立達(dá)課題組后,得到了肯定的答復(fù)。

隨后,邢立達(dá)課題組,地質(zhì)與古生物專家張顯球等專家學(xué)者來到懷集,對已暴露的恐龍足跡及其巖層層面進(jìn)行了詳細(xì)研究,并利用無人機(jī),立體掃描等手段記錄了足跡狀況。

此前,廣東的南雄、河源盆地,廣西的那霸盆地以及湖南的株洲盆地,都曾發(fā)現(xiàn)過恐龍化石,但在廣東省西北部、廣西省東部和湖南省南部的三省交界地區(qū),卻鮮有關(guān)于恐龍化石的報道,懷集盆地也幾乎沒有任何相關(guān)記載。

懷集足跡點位于一個建筑工地的邊緣,足跡暴露于砂巖表面,其上發(fā)育有明顯的不對稱波痕。該區(qū)域地層屬于白堊系閘崗群馬屋組,該區(qū)的馬屋組地層厚570至770米,為紫紅色粉砂質(zhì)泥巖、粉砂巖與灰綠色鈣質(zhì)泥巖互層,局部含砂質(zhì)巖,產(chǎn)介形、腹足和輪藻等化石,時代為早白堊世晚期–晚白堊世早期。

本次研究,共發(fā)現(xiàn)7個獸腳類恐龍腳印,包括兩個孤立足跡和一道行跡。其中,一道獸腳類恐龍行跡的保存狀態(tài)最好,且向東北方向延伸。其形態(tài)類似于副強(qiáng)壯足跡屬(Paracorpulentapus)。比如:都是中等尺寸的、粗壯的獸腳類足跡,中趾前凸較弱,平均長寬比為1.4,第II-IV趾的平均趾間角為58°。因此,學(xué)者們暫時將其歸入副強(qiáng)壯足跡。

根據(jù)恐龍速度計算公式,可以估算出,其行進(jìn)速度約為2.57米每秒,表明這是造跡者在小跑狀態(tài)下留下的腳印。另外兩個孤立的足跡,被分別歸為了實雷龍足跡類和蹺腳龍足跡類。被識別為實雷龍足跡的腳印較大,且顯示出了明顯的外邊緣。然而該處沒有發(fā)現(xiàn)連續(xù)的足跡序列,反映造跡者可能踏入了一個底質(zhì)較軟的區(qū)域,隨后又行進(jìn)至較硬的地面,因此其它足跡沒有留下。也可能是其他足跡在石化之前,就已經(jīng)風(fēng)化了。

此次被識別為蹺腳龍足跡的腳印則較小,并且保存較差,只能大致識別出足跡邊緣。通過研究分析,學(xué)者們將本次發(fā)現(xiàn)的不同形態(tài)的足跡,暫時歸入了“副強(qiáng)壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡”組合(Paracorpulentapus-eubrontid-grallatoridassemblage),該獸腳類足跡組合曾出現(xiàn)于四川省和安徽省的白堊紀(jì)巖層。

產(chǎn)自四川千佛巖足跡點白堊系夾關(guān)組的“副強(qiáng)壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡”組合,與安徽黃山小壺天足跡點白堊系小巖組的“副強(qiáng)壯足跡-窄足龍/實雷龍-小型蹺腳龍足跡”組合相似。并且小壺天和千佛巖的緯度相近,分別為29°48ʹN和29°45ʹN,與之相比,懷集足跡點的緯度較低(23°54ʹN)。

該足跡點所產(chǎn)出的類似足跡化石組合表明,在白堊紀(jì)時期,中國的“副強(qiáng)壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡”組合可能分布更廣。此外,懷集足跡點的化石記錄作為該地區(qū)的唯一證據(jù),有助于重建粵桂湘三省交界地區(qū)的白堊紀(jì)中期恐龍群,具有重要的科學(xué)價值。

據(jù)邢立達(dá)介紹,近年來,由于化石科普工作的推廣,青少年甚至兒童中古生物愛好者不斷增多,恐龍熱也長盛不衰,同學(xué)們從對恐龍的認(rèn)識,也從影視劇中的恐龍情節(jié)轉(zhuǎn)移到對古生物的熱愛,不斷有學(xué)生提供有關(guān)化石的線索。2020年10月,四川5歲小男孩回老家通江發(fā)現(xiàn)了一處恐龍足跡化石點,這個小朋友就是一名恐龍愛好者,說起恐龍如數(shù)家珍。邢立達(dá)表示,希望通過科普提高青少年認(rèn)識自然,以及探索發(fā)現(xiàn)自然的興趣。

相關(guān)報道:廣東肇慶首次發(fā)現(xiàn)恐龍遺跡,發(fā)現(xiàn)人是一位廣州的中學(xué)生

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)上觀新聞:2022年1月10日,中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的恐龍足跡研究團(tuán)隊宣布,他們在廣東省肇慶市懷集縣發(fā)現(xiàn)了一批恐龍足跡,這是該地區(qū)有關(guān)恐龍的首次報道,擴(kuò)大了白堊紀(jì)恐龍在中國的分布范圍。論文發(fā)表于國際古生物學(xué)期刊《歷史生物學(xué)》。

此前,廣東的南雄、河源盆地,廣西的那霸盆地以及湖南的株洲盆地都曾發(fā)現(xiàn)過恐龍化石,但在廣東省西北部、廣西壯族自治區(qū)東部和湖南省南部的交界地區(qū)卻鮮有關(guān)于恐龍化石的報道,懷集盆地也幾乎沒有任何相關(guān)記載。

廣州市初三學(xué)生倪子杰自幼熱愛大自然,對化石有濃厚興趣,2021年7月,他偶然在粵西北的懷集縣一處建筑工地邊上發(fā)現(xiàn)了幾個疑似恐龍足跡的化石,當(dāng)即聯(lián)系了中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的邢立達(dá)課題組,并得到了肯定的答復(fù)。隨后,邢立達(dá)課題組,地質(zhì)與古生物專家張顯球等學(xué)者來到了懷集,對已暴露的恐龍足跡及其巖層層面進(jìn)行了詳細(xì)研究,并利用無人機(jī)、立體掃描等手段記錄了足跡狀況。

懷集足跡點位于一個建筑工地的邊緣,足跡暴露于砂巖表面,有明顯的不對稱波痕。該區(qū)域地層屬于白堊系閘崗群馬屋組,該區(qū)的馬屋組地層厚570至770米,為紫紅色粉砂質(zhì)泥巖、粉砂巖與灰綠色鈣質(zhì)泥巖互層,局部含砂質(zhì)巖,產(chǎn)介形、腹足和輪藻等化石,時代為早白堊世晚期–晚白堊世早期。

本次研究共發(fā)現(xiàn)7個獸腳類恐龍腳印,包括兩個孤立足跡和一道行跡。其中,一道獸腳類恐龍行跡的保存狀態(tài)最好,且向東北方向延伸。其形態(tài)類似于副強(qiáng)壯足跡屬,比如,都是中等尺寸、粗壯的獸腳類足跡,中趾前凸較弱,平均長寬比為1.4,第ii-iv趾的平均趾間角為58°。因此,學(xué)者們暫時將其歸入副強(qiáng)壯足跡。根據(jù)恐龍速度計算公式,可以估算出其行進(jìn)速度約為2.57米/秒,表明這是造跡者在小跑狀態(tài)下留下的腳印。

另外兩個孤立的足跡被分別歸為了實雷龍足跡類和蹺腳龍足跡類。被識別為實雷龍足跡的腳印較大,且顯示出了明顯的外邊緣,然而該處沒有發(fā)現(xiàn)連續(xù)的足跡序列,反映造跡者可能踏入了一個底質(zhì)較軟的區(qū)域,隨后又行進(jìn)至較硬的地面,因此其他足跡沒有留下,也可能是其他足跡在石化之前就已經(jīng)風(fēng)化了。被識別為蹺腳龍足跡的腳印則較小,并且保存較差,只能大致識別出足跡邊緣。

通過研究分析,學(xué)者們將本次發(fā)現(xiàn)的不同形態(tài)的足跡暫時歸入了“副強(qiáng)壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡”組合,該獸腳類足跡組合曾出現(xiàn)于四川省和安徽省的白堊紀(jì)巖層。該足跡點所產(chǎn)出的類似的足跡化石組合表明,在白堊紀(jì)時期,中國的“副強(qiáng)壯足跡-實雷龍-蹺腳龍足跡”組合可能分布更廣。

此外,懷集足跡點的化石記錄作為該地區(qū)的唯一證據(jù),有助于重建粵桂湘交界地區(qū)的白堊紀(jì)中期恐龍群,具有重要的科學(xué)價值。

未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:>桑間濮上網(wǎng) » 廣東省肇慶市懷集縣發(fā)現(xiàn)恐龍足跡化石 擴(kuò)大白堊紀(jì)恐龍在中國的分布范圍

桑間濮上網(wǎng)

桑間濮上網(wǎng)