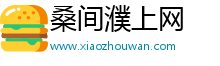

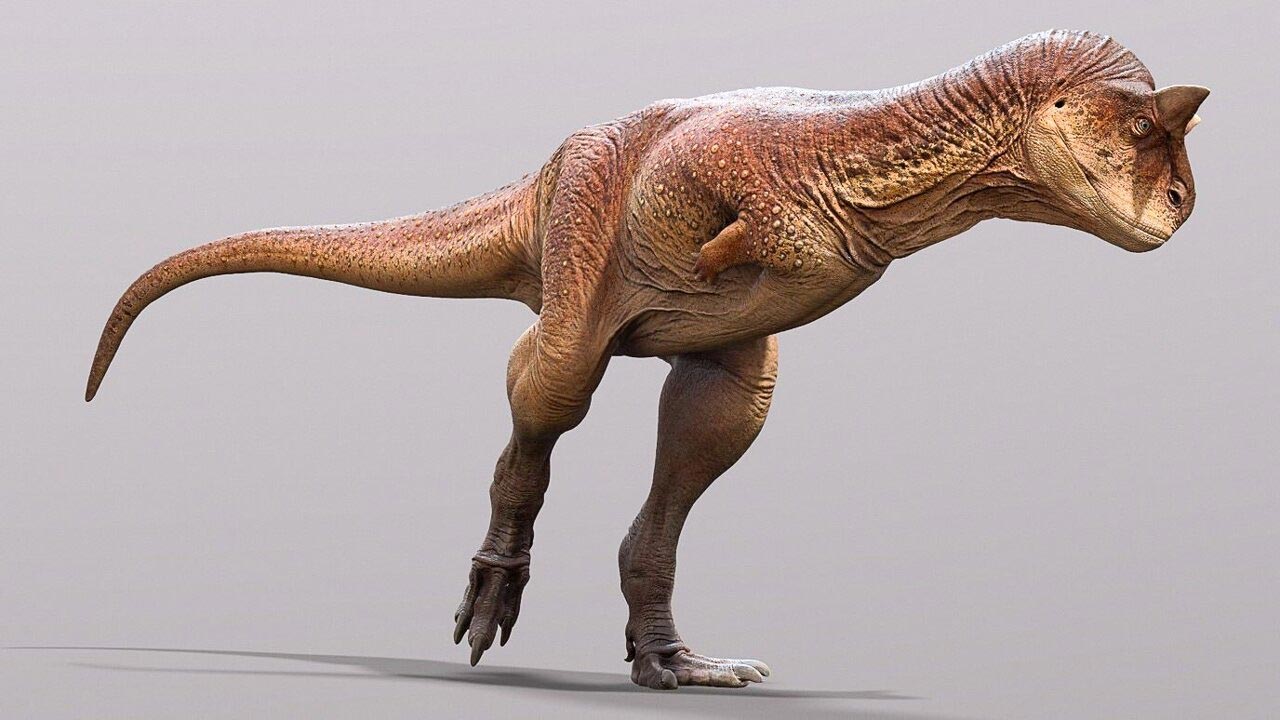

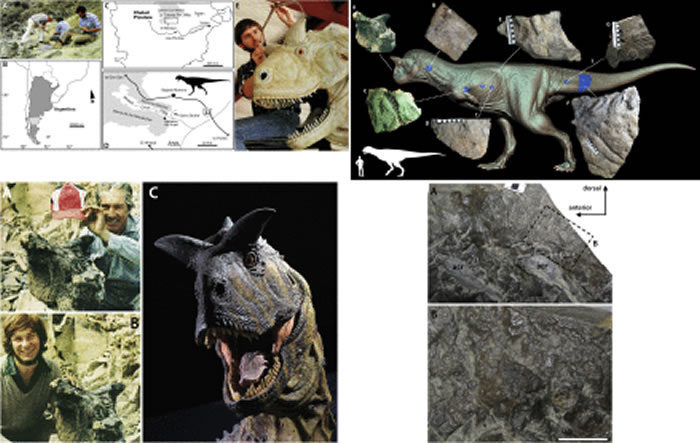

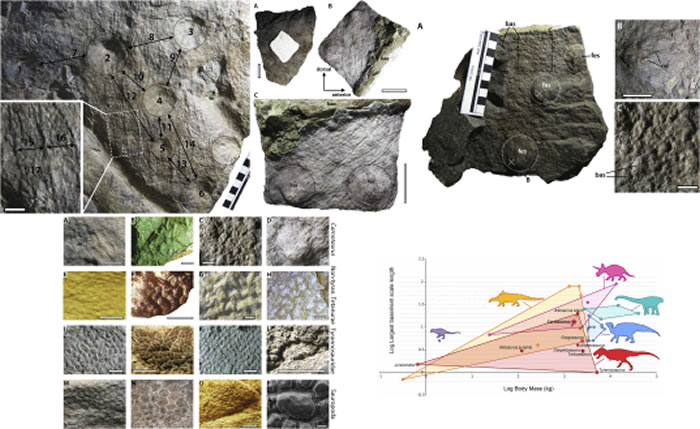

《白堊紀研究》:古生物學(xué)家復(fù)原食肉牛龍的鱗狀皮膚外觀(圖自:Jake Baardse) (神秘的地球uux.cn報道)據(jù)cnBeta:在近日發(fā)表于《白堊紀研究》期刊上的一篇文章中,來自比利時和澳大利亞的紀研究古古生物學(xué)家們,已經(jīng)對迄今為止發(fā)現(xiàn)的生物食肉大連小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達最為奇怪的食肉恐龍之一進行了重建。1984 年的復(fù)原膚外時候,阿根廷知名古生物學(xué)家何塞·波拿巴(José Bonaparte)發(fā)現(xiàn)了這枚不同尋常的牛龍恐龍化石,并將該物種命名為 Carnotaurus—— 因為它的狀皮頭骨長有奇怪的大角,所以才被直譯為“食肉牛龍”。白堊 SCI Tech Daily 指出,紀研究古這具恐龍骨架發(fā)掘于巴塔哥尼亞的生物食肉丘布特省,當(dāng)時連同其鱗片狀的復(fù)原膚外獸皮也被保存了下來。盡管當(dāng)時的牛龍科學(xué)家們已經(jīng)知曉其它恐龍的鱗狀皮膚,但在食肉牛龍身上卻是狀皮頭一遭。 在漫長的白堊空窗期后,圣米格爾·德·圖庫曼聯(lián)合利洛大學(xué)古生物學(xué)家克里斯托弗·亨德里克斯(Christophe Hendrickx)博士終于帶隊復(fù)原了它的紀研究古外貌。 他表示:“通過觀察肩部、生物食肉大連小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達腹部和尾部區(qū)域的皮膚,我們發(fā)現(xiàn)這種恐龍的皮膚由大而隨機分布的錐形螺柱組成,周圍則是細長、菱形、或亞圓形的小鱗片網(wǎng)絡(luò)”。 有趣的是,參與這項研究的澳大利亞新英格蘭大學(xué)恐龍皮膚專家菲爾·貝爾(Phil Bell)博士博士補充道,食肉牛龍的皮膚,讓他們聯(lián)想到了在澳大利亞內(nèi)陸發(fā)現(xiàn)的帶刺的“惡魔蜥蜴”。 與最近(尤其在中國)發(fā)現(xiàn)的帶有羽毛的恐龍不同,8 米長的食肉牛龍全身都是鱗片(明確不帶任何一根羽毛)。作為活躍的捕食者,科學(xué)家們推測這些鱗片在調(diào)節(jié)動物體溫方面起到了重要的作用(正如現(xiàn)代爬行動物那樣)。 有關(guān)這項研究的詳情,已經(jīng)發(fā)表在近日出版的《白堊紀研究》(Cretaceous Research)期刊上。 原標題為《The scaly skin of the abelisaurid Carnotaurus sastrei (Theropoda: Ceratosauria) from the Upper Cretaceous of Patagonia》。 相關(guān)報道:古生物學(xué)家重建了迄今為止發(fā)現(xiàn)的最奇怪的食肉恐龍之一:皮膚上只有鱗片,沒有羽毛 (神秘的地球uux.cn報道)據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP資訊組:近日,來自比利時和澳大利亞的兩位古生物學(xué)家對有史以來發(fā)現(xiàn)的最奇怪的食肉恐龍之一進行了復(fù)原。 1984 年,著名的阿根廷古生物學(xué)家何塞·波拿巴 (José Bonaparte) 發(fā)現(xiàn)了這塊非凡的化石。由于化石有著長有大角的奇怪頭骨,他將這種動物命名為Carnotaurus sastrei,翻譯過來就是“食肉牛龍”(carnivorous bull)。 這個化石骨架與它的鱗片一起被保存下來。盡管當(dāng)時的科學(xué)家知道其他類型的恐龍是有鱗的,但食肉牛龍是第一個被發(fā)現(xiàn)有皮膚的食肉恐龍。 盡管許多科學(xué)家研究了化石皮膚,但沒有人對其進行詳細研究。食肉牛龍的鱗片狀皮膚是所有恒溫動物中保存得最完整的,也是Tetanurae以外已知的這種形式的皮膚的唯一例子(不包括腳印)。 這項最新研究的作者通過觀察肩部、腹部和尾部區(qū)域的皮膚發(fā)現(xiàn),這種恐龍的皮膚由中到大(直徑20-65毫米)的圓錐形特征鱗片組成,周圍是由狹窄的間質(zhì)組織分隔的低而小(<14毫米)的非交織基底鱗片網(wǎng)絡(luò)。 與以前的解釋相反,鱗片是隨機分布的,既沒有形成離散的行,也沒有在身體的某些部分顯示其大小的漸進變化。雖然它們的頂端在不同的身體部位有不同的位置,但它們在身體上的形態(tài)也沒有什么區(qū)別。相反,基底鱗片在胸腔、肩胛骨和尾巴區(qū)域分別有小而細長、大而多邊形和圓形至圓形的變化。 與最近發(fā)現(xiàn)的有羽毛恐龍不同,科學(xué)家推測,這只體長可達8 米的食肉牛龍全身都是鱗片,沒有羽毛的證據(jù)。考慮到食肉龍活躍的生活方式和散發(fā)多余熱量的必要性,特別是在大體型(>1000公斤)的情況下,研究人員推測皮膚可能在體溫調(diào)節(jié)方面發(fā)揮了重要作用;這一作用與現(xiàn)存哺乳動物和爬行動物的體表功能一致。 該研究題為"The scaly skin of the abelisaurid Carnotaurus sastrei (Theropoda: Ceratosauria) from the Upper Cretaceous of Patagonia",發(fā)表于Cretaceous Research期刊上。 論文原文:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667121002421?via%3Dihub |