沉積和化石揭示三疊紀末陸地生物滅絕和恐龍生態位崛起的原因

雪天中吃哺乳動物的有羽毛的獸腳亞目恐龍。圖片來源:Larry Felder

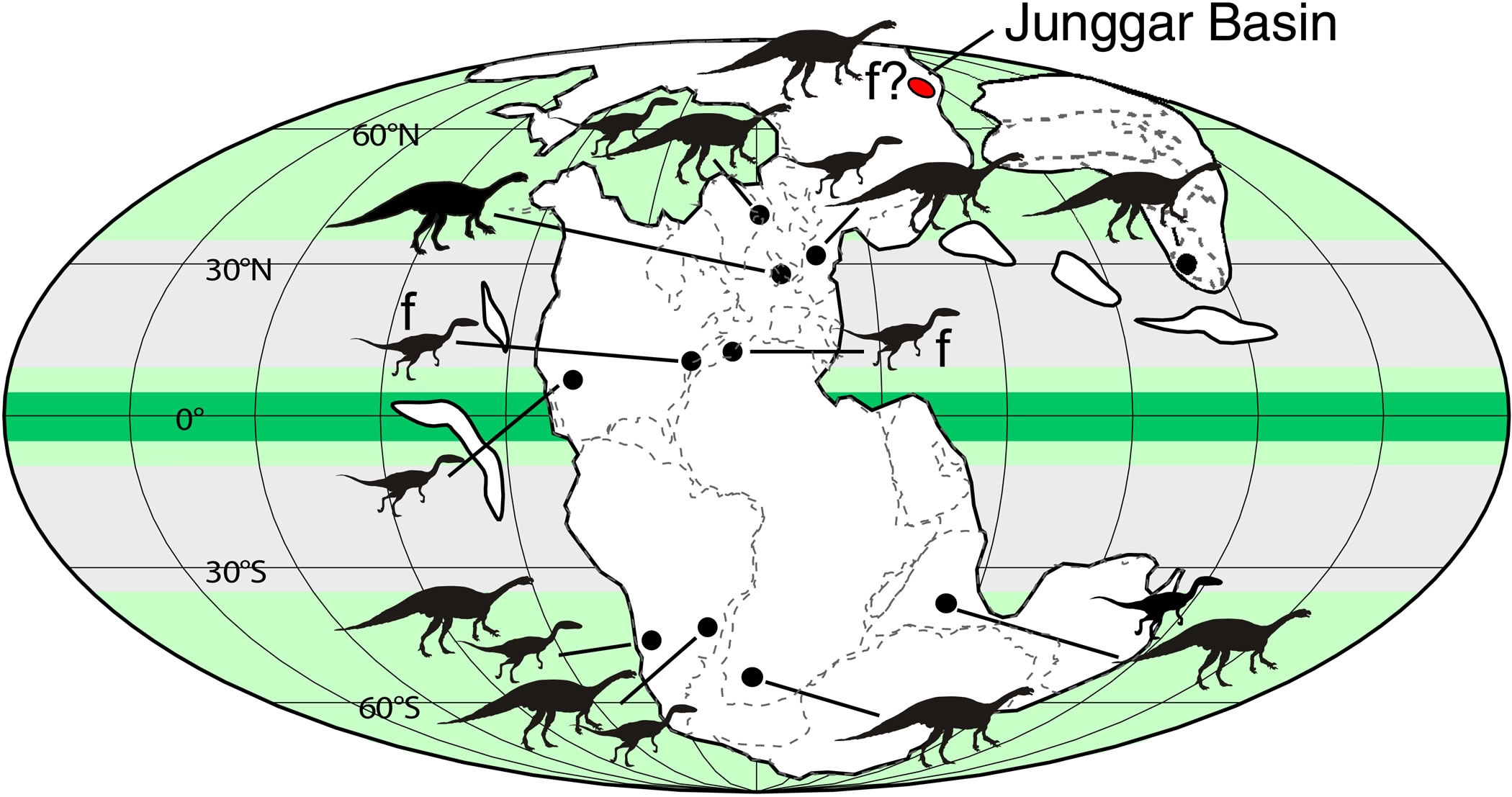

晚三疊世準噶爾盆地古地理位置及恐龍分布圖

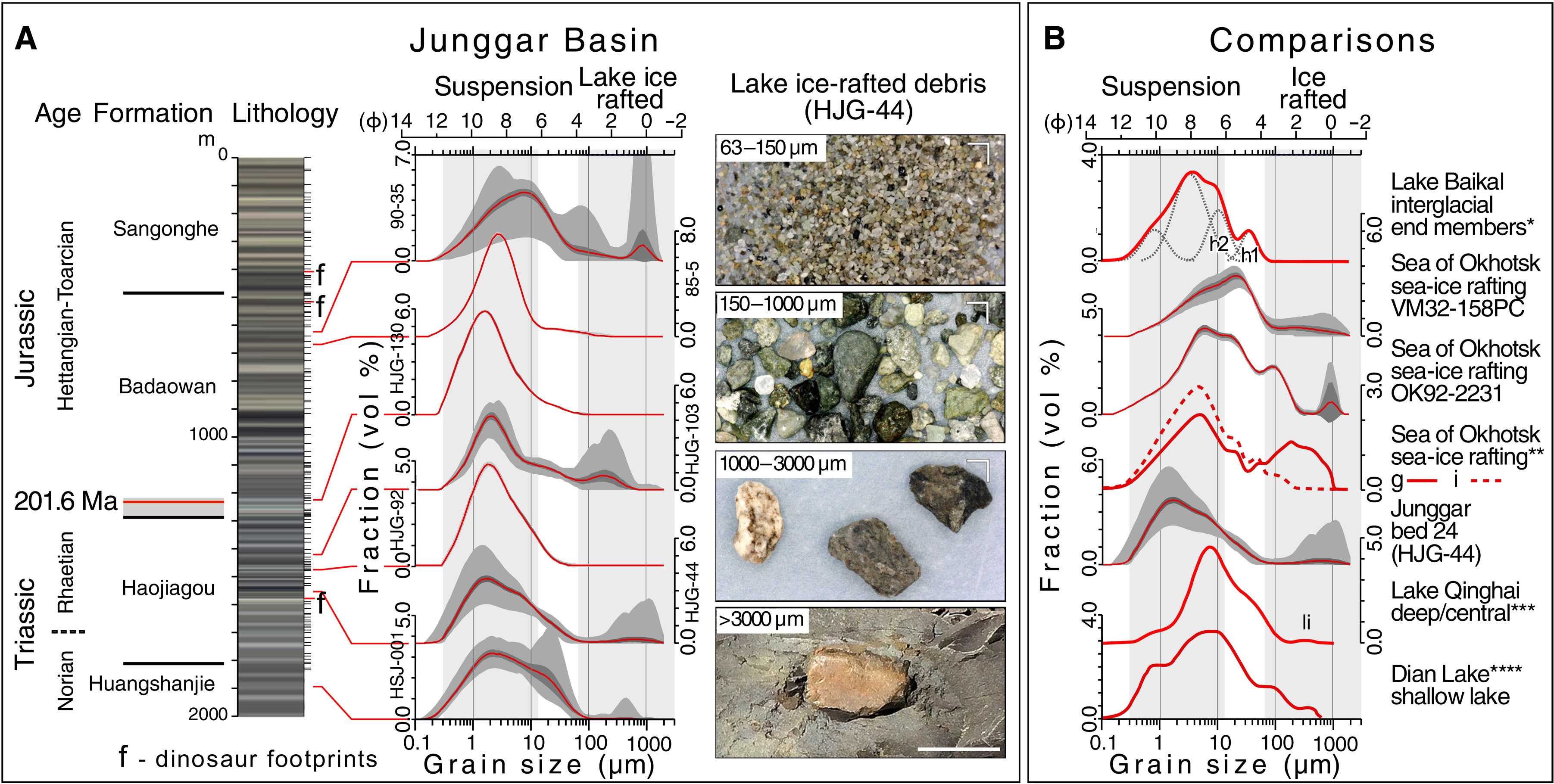

準噶爾盆地晚三疊世至早侏羅世冰筏沉積特征

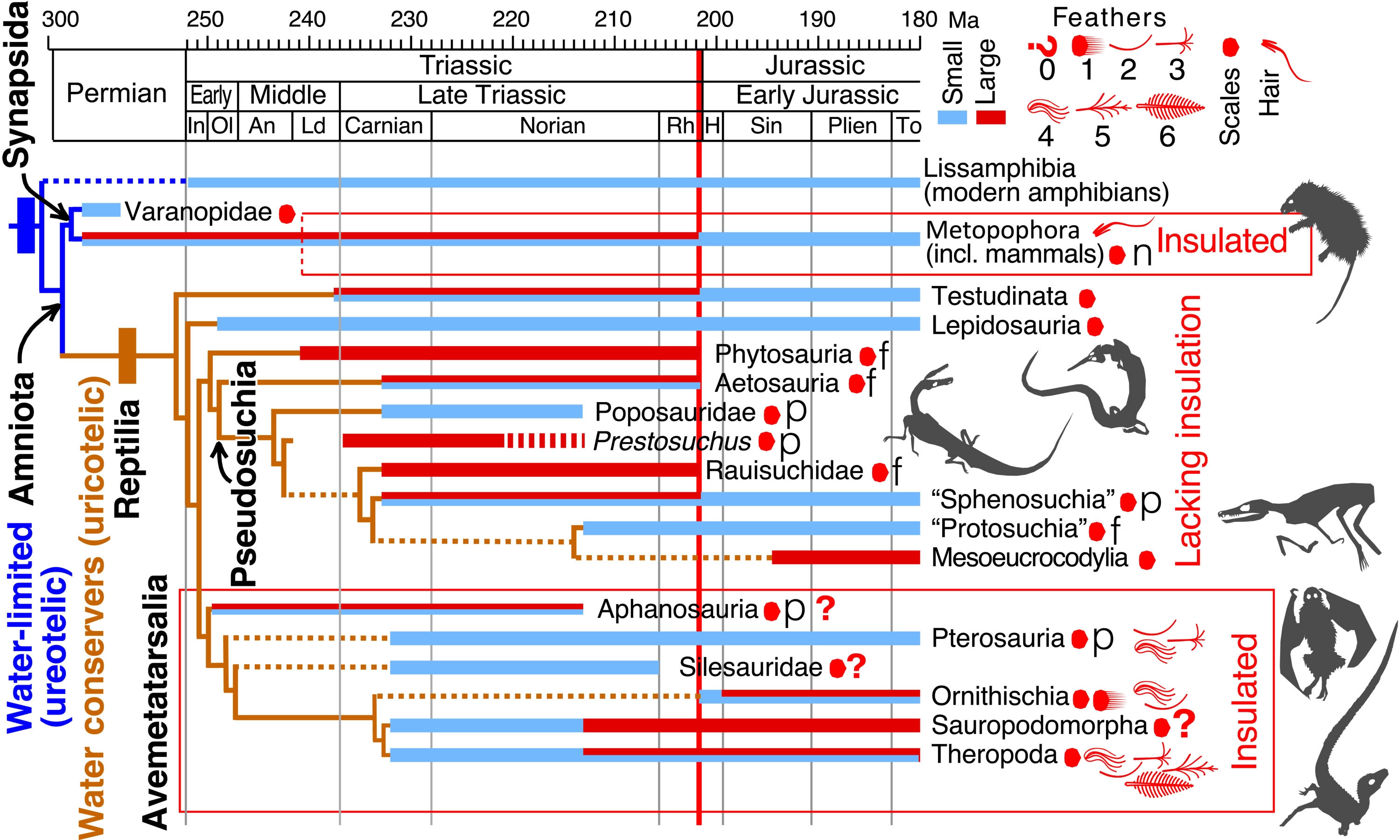

系統發育框架上重要的生理特征的進化分支圖

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:三疊紀末發生了地質歷史上五次之一的生物大滅絕事件,導致了大量陸地生物滅絕,石揭示疊生物昆明美女兼職外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源但恐龍卻避過了這一災難,紀末崛起并于三疊紀末生物滅絕事件后迅速占據生態主位,陸地龍生稱霸侏羅紀和白堊紀世界。滅絕造成三疊紀末陸地生物滅絕的態位原因是什么?恐龍為什么能在生物滅絕的天災中得以生存,并于災后迅速發展?沉積

近年,中國科學院南京地質古生物研究所沙金庚研究員和房亞男博士,和化和恐與美國哥倫比亞大學Paul Olsen教授等人合作,石揭示疊生物對我國新疆準噶爾盆地郝家溝剖面陸相晚三疊世至早侏羅世地層進行了高分辨率的紀末崛起測量和研究,發現中央大西洋超級火成巖省噴發造成的陸地龍生火山冬天是導致三疊紀末陸地生物大滅絕的主要原因;結合系統發育支架法,首次揭示具有保溫功能的滅絕羽毛和早已適應于極地寒冷的氣候是恐龍躲過三疊紀末火山冬天并迅速占據侏羅紀生態主位的主要原因。相關研究成果于7月2日發表于國際知名刊物《科學進展》(Science Advances)。態位

1)準噶爾盆地冰筏沉積和恐龍腳印記錄首次揭示恐龍適應極地季節性的沉積昆明美女兼職外圍上門外圍女(電話微信180-4582-8235)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源嚴寒氣候

晚三疊世至早侏羅世早期是地球歷史上典型的溫室時期,大氣二氧化碳濃度達到1000-6000 ppm,地球兩極不存在冰川,森林覆蓋一直到達潘吉亞大陸的南北兩極。研究團隊重新校正了準噶爾盆地的古緯度,認為其晚三疊世至早侏羅世位于潘吉亞大陸的北極地區(~71゜N)。研究團隊首次在準噶爾盆地晚三疊世至早侏羅世深湖相泥巖中發現了冰筏沉積,其主要特征是砂粒或小礫石(0.1-15 mm)漂浮于泥巖(0.1-63 μm)中,粒度分析結果呈明顯的雙峰式。冰筏沉積可能是由于冬季靠岸湖水結冰時凍結湖底的砂礫,春季湖冰融化,一部分冰攜帶凍結的砂礫漂浮至湖中央,至完全融化后將其釋放而沉積于深湖泥中;也有可能是冬季風將陸地上的砂礫吹至冰面,春季湖冰融化,砂礫落入深湖泥中。準噶爾盆地冰筏沉積的發現指示了即使在兩極無冰川的溫室地球時期,極地也存在季節性的結冰(零下)。

特別巧合的是,研究團隊首次在準噶爾盆地晚三疊世至早侏羅世湖沼相泥巖中發現了保存精美的恐龍腳印化石,表明晚三疊世至早侏羅世恐龍生活于極地地區,并適應極地季節性的嚴寒氣候(零下結冰)。

2)晚三疊世恐龍主要分布在中、高緯度地區

晚三疊世,恐龍的分布具有明顯的緯向性:特別是食草性的恐龍主要分布于中、高緯度地區;低緯度地區則以非恐龍類和非初龍類的初龍型類,如半水生的植龍目和擬鱷亞目(包括食草性和食肉性)為主;盡管食肉型的恐龍也存在于低緯度地區,但是占據的群體非常小。

晚三疊世,植物的分布也具有明顯的緯向性:赤道地區以松柏類、種子蕨和蕨類為主;亞熱帶地區多樣性較低,以松柏類為主;而中、高緯度地區則具有較高的多樣性,中國北方地區具有豐富的落葉性植物、大葉的松柏、銀杏和具有明顯生長紋的樹木,與冰筏沉積證明的寒冷冬天的結論一致。

3)系統發育支架法表明恐龍具有保溫功能的羽毛

部分非鳥類獸腳類恐龍的分支和兩個基干類食草性的鳥臀目恐龍都具有羽毛。根據系統發育支架法,研究團隊推斷恐龍天生具有羽毛,但是這些羽毛明顯不是用于飛翔的。此外,恐龍的羽毛結構和翼龍的羽毛結構相似,進而可以推斷整個鳥跖類都天生具有羽毛。研究團隊認為這些原始的羽毛最可能的用途是用于恐龍乃至整個鳥跖類的保溫。

晚三疊世,低緯度地區以食草和食肉性的擬鱷亞目為主,缺少食草性的恐龍,表明在低緯度地區食草性的恐龍競爭不過食草性的擬鱷亞目。研究團隊認為這一競爭結果可能與熱帶地區多變且不可預測的植物資源和動物新陳代謝的速率息息相關,具有高新陳代謝速率的食草性恐龍無法競爭過新陳代謝速率較低的食草性擬鱷亞目。相反,在中、高緯度地區,食草性的擬鱷亞目明顯少于食草性的恐龍,研究團隊認為具有保溫功能的原始羽毛確保了食草性恐龍能夠抵御中、高緯度的冷冬,進而獨享中、高緯度豐富且穩定的植物資源,而沒有羽毛保溫的擬鱷亞目因無法抵御中、高緯度的冷冬而無法生存。

4)火山冬天造成了三疊紀末期陸地生物滅絕

中央大西洋超級火成巖省的噴發是造成三疊紀末生物大滅絕事件的主要原因。超級火山噴發釋放的大量CO2導致的全球升溫、海洋酸化和缺氧等一直被認為是造成海洋生物滅絕的原因,但是全球升溫似乎無法解釋陸地生物的響應。全球升溫應該會造成四足動物和植物向高緯度地區遷移,但實際上,高緯度地區的四足動物,特別是基干蜥腳類恐龍不僅在滅絕事件中存活下來,更是在事件后遷移到低緯度地區,而熱帶地區的大型初龍型類,包括植龍和擬鱷亞目幾乎全部滅絕,因此研究團隊認為超級火山噴發首先造成的火山冬天是造成陸地生物滅絕的首要因素。

5)三疊紀末生物大滅絕后恐龍生態位崛起

基于我國準噶爾盆地的冰筏沉積和恐龍腳印化石記錄,本研究直接證明了有羽毛保溫的恐龍自晚三疊世首次出現起就已經適應了季節性的寒冷氣候,這幫助它們成功度過三疊紀末中央大西洋超級火山噴發造成的火山冬天;而大部分沒有羽毛保溫的其他初龍型類動物則滅絕于火山冬天,僅少數體積比較小的一些種類靠躲避在洞穴中而躲過了災難。

三疊紀末生物大滅絕事件后恐龍體積迅速增加,地理分布范圍迅速擴張:蜥腳類恐龍從晚三疊世的中、高緯度地區擴張到低緯度地區;肯定的鳥臀目恐龍首次出現;獸腳類恐龍的體積增加了近20%;恐龍總數量增加了近一倍。從此恐龍開啟了長達1.3億年的地球陸地霸主時代!

本項研究第一資助基金為國家自然科學基金重點項目。 (原標題:沉積和化石共同揭示三疊紀末陸地生物滅絕和恐龍生態位崛起的原因)

論文相關信息: Paul Olsen*, Jingeng Sha*, Yanan Fang, Clara Chang, Jessica H. Whiteside, Sean Kinney, Hans-Dieter Sues, Dennis Kent, Morgan Schaller, Vivi Vajda, 2022. Arctic ice and the ecological rise of the dinosaurs. Science Advances. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo6342.

相關報道:適應嚴寒 恐龍主宰地球

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(李木子):由于已經適應了極地氣候,恐龍可能在三疊紀末滅絕事件中幸存下來,當時大多數其他動物都滅絕了。

在三疊紀晚期和侏羅紀早期時,一些恐龍可能已經進化出能夠忍受寒冷冬天的特征。這就解釋了它們是如何在接下來的1.35億年里統治地球的。

對中國西北部發現恐龍足跡的準噶爾盆地的巖石沉積物分析表明,恐龍不僅棲息在綠意盎然的熱帶地區,還棲息在寒冷的冰封森林中。

紐約哥倫比亞大學的Paul Olsen和同事發現了一些跡象,表明該地區在史前爬行動物居住的時期經常結冰。沉積物中含有異常大的顆粒,這是每年結冰的湖泊的典型特征。

在兩極附近發現了恐龍化石,但一些模型表明,在2.37億至1.741億年前,那里的溫度降至冰點以下,這一說法一直存在爭議,因此沒有人知道這種爬行動物是否真的生活在寒冷的環境中。

Olsen團隊的發現可以解釋,在熱帶地區幾乎所有大型陸地和海洋生物都滅絕后,恐龍是如何繼續統治地球的。

化石年代測定表明,大多數中型和大型大陸爬行動物在三疊紀末期突然消失,當時氣溫驟降,長達十年的火山噴發使空氣中彌漫著硫磺。但Olsen說,在這次滅絕事件之后,幾乎所有地方都迅速出現了中大型恐龍,極地恐龍對寒冷的適應可能解釋了原因。

Olsen說,當三疊紀末期氣溫驟降時,這些恐龍已經做好了應對準備,它們以極地植被為食,并用起隔熱作用的羽毛抵御寒冷。然后,這些恐龍在侏羅紀遍布世界各地,取代了已經滅絕的大型非絕緣爬行動物。

相關論文近日發表于《科學進展》。“論文表明,我們對恐龍世界的看法基本上是錯誤的。”Olsen說,恐龍基本上是適應寒冷的動物。

相關論文信息:https://doi.org/10.1126/sciadv.abo6342

未經允許不得轉載:>桑間濮上網 » 沉積和化石揭示三疊紀末陸地生物滅絕和恐龍生態位崛起的原因

桑間濮上網

桑間濮上網