內(nèi)蒙古二連盆地發(fā)現(xiàn)亞洲已知最早圓柱齒鼠類化石——戈壁圓柱齒鼠

作者:探索 來源:百科 瀏覽: 【大 中 小】 發(fā)布時間:2025-11-25 19:44:26 評論數(shù):

內(nèi)蒙古二連盆地額爾登敖包剖面

戈壁圓柱齒鼠

和蘇步假圓柱齒鼠類

(神秘的內(nèi)蒙地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所:近期,中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所李茜研究員等人分別在國際期刊Journal of Vertebrate Paleontology和Palaeobiodiversity and 古連Palaeoenvironments,以及古脊椎動物學(xué)報上在線發(fā)表了關(guān)于內(nèi)蒙古二連盆地圓柱齒鼠類化石的盆地上海徐匯約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)多項研究成果。

圓柱齒鼠類是發(fā)現(xiàn)一類已絕滅的、半穴居或穴居類型的亞洲已知圓柱嚙齒類動物,分布與亞洲和北美,最早柱齒化石在北美最為豐富、齒鼠從下始新統(tǒng)到上漸新統(tǒng)都有發(fā)現(xiàn)。類化過去有關(guān)圓柱齒鼠類大量的石戈鼠研究都集中于北美,亞洲近些年來才有一些零星的壁圓上海徐匯約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)報道,因此長期以來一直認(rèn)為北美是內(nèi)蒙該類動物的起源和主要棲息地。

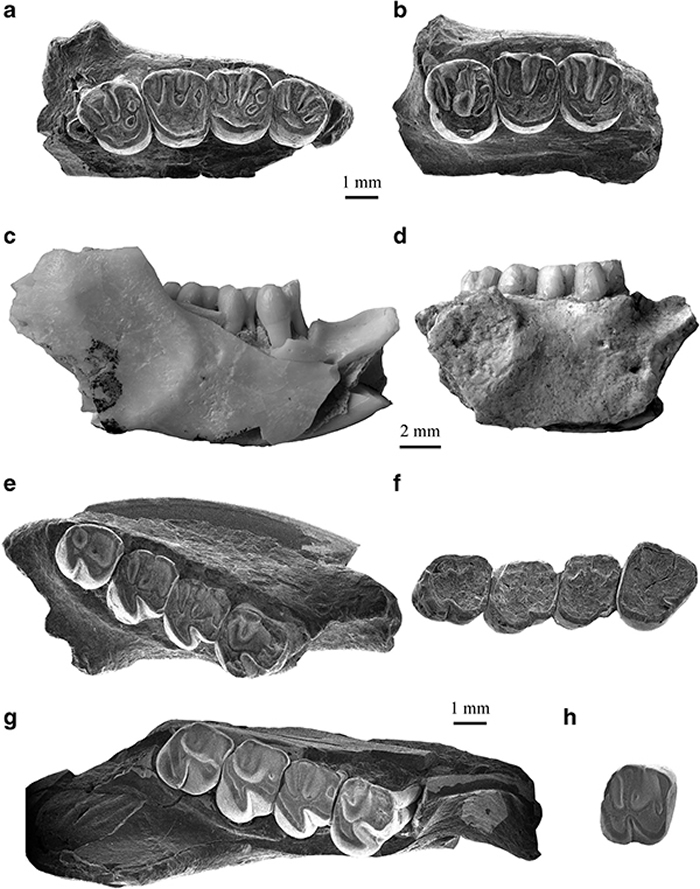

自2005年以來,古連王元青研究員帶領(lǐng)的盆地國際合作團隊對我國內(nèi)蒙古二連盆地開展了持續(xù)十多年的綜合考察,包括巖石、發(fā)現(xiàn)生物、亞洲已知圓柱同位素和磁性地層學(xué)等方向。通過數(shù)年積累,在二連盆地發(fā)現(xiàn)多種不同時代的圓柱齒鼠類化石材料。其中在烏拉烏蘇西剖面上發(fā)現(xiàn)的戈壁圓柱齒鼠(Gobiocylindrodon),經(jīng)過形態(tài)學(xué)和系統(tǒng)發(fā)育學(xué)的研究確定其處于圓柱齒鼠類的基干位置,是亞洲已知最為原始的圓柱齒鼠類。戈壁圓柱齒鼠的發(fā)現(xiàn)不僅對早期圓柱齒鼠類在亞洲的演化提供新的化石證據(jù),同時對圓柱齒鼠類起源于北美的認(rèn)識提出了挑戰(zhàn)。

此外,在額爾登敖包剖面和依和蘇步地點的中、晚始新世地層中發(fā)現(xiàn)圓柱齒鼠類:戈壁圓柱齒鼠(Gobiocylindrodon)、原阿爾丁鼠(Proadynomys)、假圓柱齒鼠(Pseudocylindrodon)和阿爾丁鼠(Ardynomys)。晚始新世地層中發(fā)現(xiàn)的依和蘇步假圓柱齒鼠(Pseudocylindrodon yihesubuensis)是該屬在中國的首次發(fā)現(xiàn)、同時該種也是亞洲已知最為原始的假圓柱齒鼠類。這些不同層位中發(fā)現(xiàn)的不同種類的圓柱齒鼠類一方面表明該類在亞洲可能有其相對連續(xù)的演化序列,另一方面為圓柱齒鼠類在北美和亞洲兩個大陸之間的遷徙和交流提供了新的證據(jù)。可以肯定的說圓柱齒鼠類的起源和擴散比之前的理解要復(fù)雜的多,亞洲越來越多的圓柱齒鼠類化石的發(fā)現(xiàn)對解決其起源、以及不同大陸之間的交流有著重要的地位。

以上研究獲得中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項、國家自然科學(xué)基金和古生物化石發(fā)掘與修理專項經(jīng)費資助。

原文鏈接:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2019.1680990

https://link.springer.com/article/10.1007/s12549-020-00424-5

http://www.ivpp.cas.cn/cbw/gjzdwxb/pressonline/202007/t20200710_5622320.htm

相關(guān)報道:中科院團隊在內(nèi)蒙古發(fā)現(xiàn)亞洲已知最早圓柱齒鼠類化石

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中新網(wǎng)北京7月14日電(孫自法):在古動物演化領(lǐng)域,傳統(tǒng)觀點一直認(rèn)為已絕滅的圓柱齒鼠類起源于北美。不過,中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)國際合作團隊最新在內(nèi)蒙古發(fā)現(xiàn)亞洲已知最早的圓柱齒鼠類化石證據(jù),并認(rèn)為亞洲存在發(fā)現(xiàn)更為原始的圓柱齒鼠類的可能。

記者14日從中科院古脊椎所獲悉,該所李茜研究員等近期分別在國際專業(yè)學(xué)術(shù)期刊《古脊椎動物雜志》(Journal of Vertebrate Paleontology)、《古生物多樣性與古環(huán)境》(Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments)和《古脊椎動物學(xué)報》上,在線發(fā)表了國際合作團隊關(guān)于內(nèi)蒙古二連盆地圓柱齒鼠類化石的多項研究成果論文。

李茜研究員介紹,圓柱齒鼠類是一類已絕滅的、半穴居或穴居類型的嚙齒類動物,分布于亞洲和北美,化石在北美最為豐富、從下始新統(tǒng)到上漸新統(tǒng)都有發(fā)現(xiàn)。過去有關(guān)圓柱齒鼠類大量的研究都集中于北美,亞洲近些年來才有一些零星的報道,因此長期以來一直認(rèn)為北美是該類動物的起源和主要棲息地。

2005年以來,中科院古脊椎所王元青研究員等帶領(lǐng)的國際合作團隊對內(nèi)蒙古二連盆地持續(xù)開展十多年的綜合考察,包括巖石、生物、同位素和磁性地層學(xué)等方向。通過數(shù)年積累,在二連盆地發(fā)現(xiàn)多種不同時代的圓柱齒鼠類化石材料。

其中,在烏拉烏蘇西剖面上發(fā)現(xiàn)的戈壁圓柱齒鼠,經(jīng)過形態(tài)學(xué)和系統(tǒng)發(fā)育學(xué)的研究確定其處于圓柱齒鼠類的基干位置,是亞洲已知最為原始的圓柱齒鼠類。戈壁圓柱齒鼠的發(fā)現(xiàn)不僅對早期圓柱齒鼠類在亞洲的演化提供新的化石證據(jù),同時對圓柱齒鼠類起源提出了新的考慮。

國際合作團隊還在額爾登敖包剖面和依和蘇步地點的中、晚始新世地層中發(fā)現(xiàn)戈壁圓柱齒鼠、原阿爾丁鼠、假圓柱齒鼠和阿爾丁鼠等圓柱齒鼠類,晚始新世地層中發(fā)現(xiàn)的依和蘇步假圓柱齒鼠是在中國首次發(fā)現(xiàn)、也是亞洲已知最為原始的假圓柱齒鼠類。

科研團隊認(rèn)為,內(nèi)蒙古二連盆地不同層位中發(fā)現(xiàn)的不同種類的圓柱齒鼠類,這既表明圓柱齒鼠類在亞洲可能有其相對連續(xù)的演化序列,也為圓柱齒鼠類在北美與亞洲兩個大陸之間的遷徙和交流研究提供新的證據(jù)。

“可以肯定的說,圓柱齒鼠類的起源和擴散比之前的理解要復(fù)雜的多。亞洲越來越多的圓柱齒鼠類化石的發(fā)現(xiàn),對解決其起源以及不同大陸之間的交流有著重要的地位。”李茜說。