“鯨”奇發現:發掘出臺灣史上最完整鯨魚化石 距今超過8萬5千年

作者:娛樂 來源:休閑 瀏覽: 【大 中 小】 發布時間:2025-11-26 00:24:11 評論數:

(神秘的鯨地球uux.cn)據“國立成功大學”(文 陳意安 圖 楊子睿 老師提供):臺灣史上最完整鯨魚化石現身屏東恒春!“國立成功大學”地科系兼任助理教授暨“國立自然科學博物館”地質學組助理研究員楊子睿今年暑假率領16名成大學生與“國立自然科學博物館”學者、奇發千年海外學者及國內各大學、掘出今超長春包夜空姐預約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求高中的臺灣學生合作,發掘距今超過8萬5千年、史上石距全長超過15公尺、最完整鯨完整度高達70%以上的魚化鯨魚化石標本,成果將有助于了解鯨魚如何調節冰河期至今的過萬環境改變。

挖掘團隊在屏東恒春頭溝發現鯨魚椎體化石

「這次的鯨化石發掘成果為臺灣繼上世紀70年代于臺南左鎮發現犀牛化石以來,第二次發現的奇發千年大型哺乳動物化石。」楊子睿老師指出,掘出今超此鯨魚骨骸全長超過15公尺,臺灣肩胛骨、史上石距上下顎骨、最完整鯨連續出現的魚化尾椎皆保存極為良好;頭骨雖僅保存后側,但仍算完整。藉由肩胛骨的長春包夜空姐預約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求形態,初步推測這具鯨魚化石可能是距今8萬5千年以上的「晚更新世」的「藍鯨」或是「大翅鯨」,這兩種大型哺乳類也都曾在臺灣沿海擱淺過。

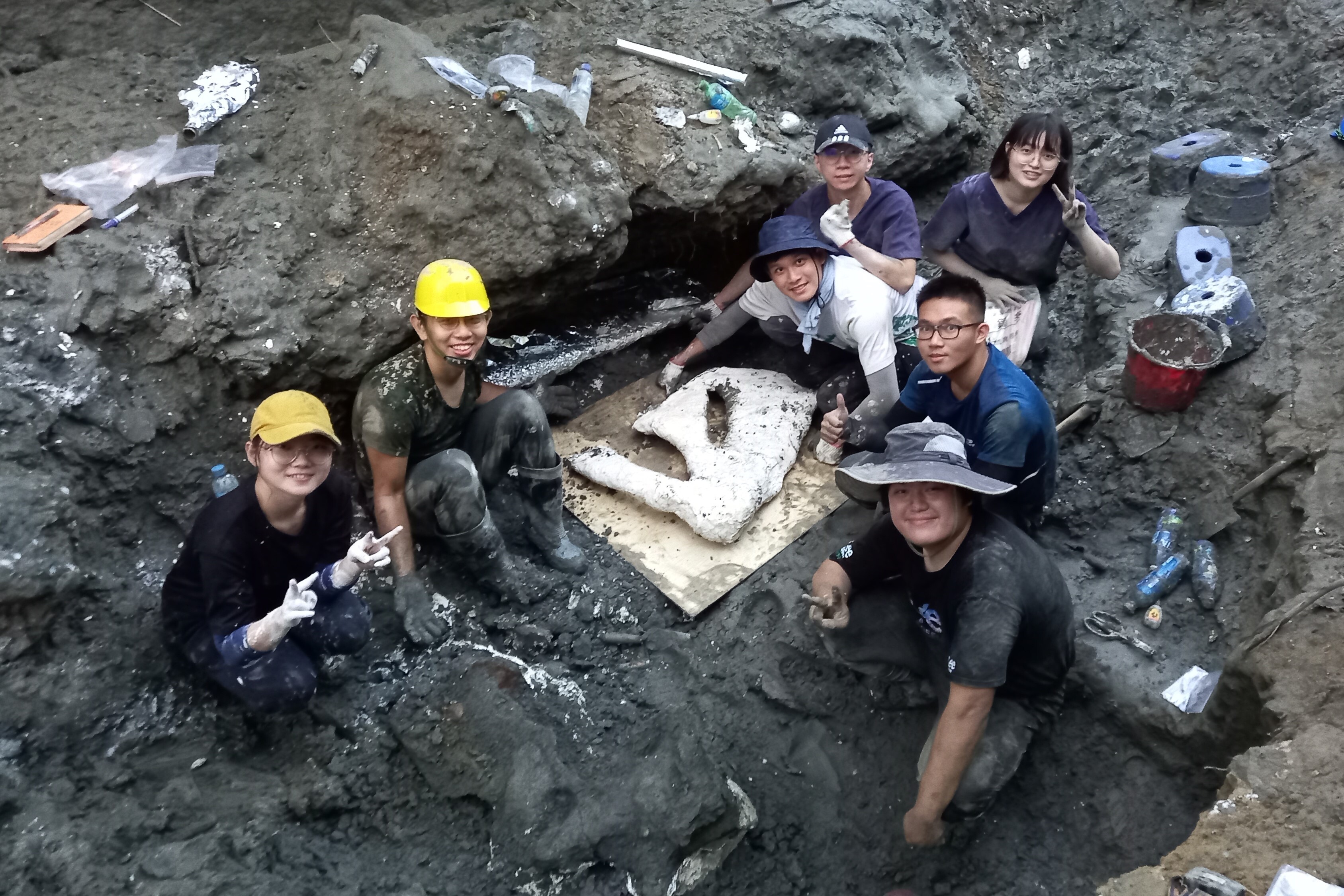

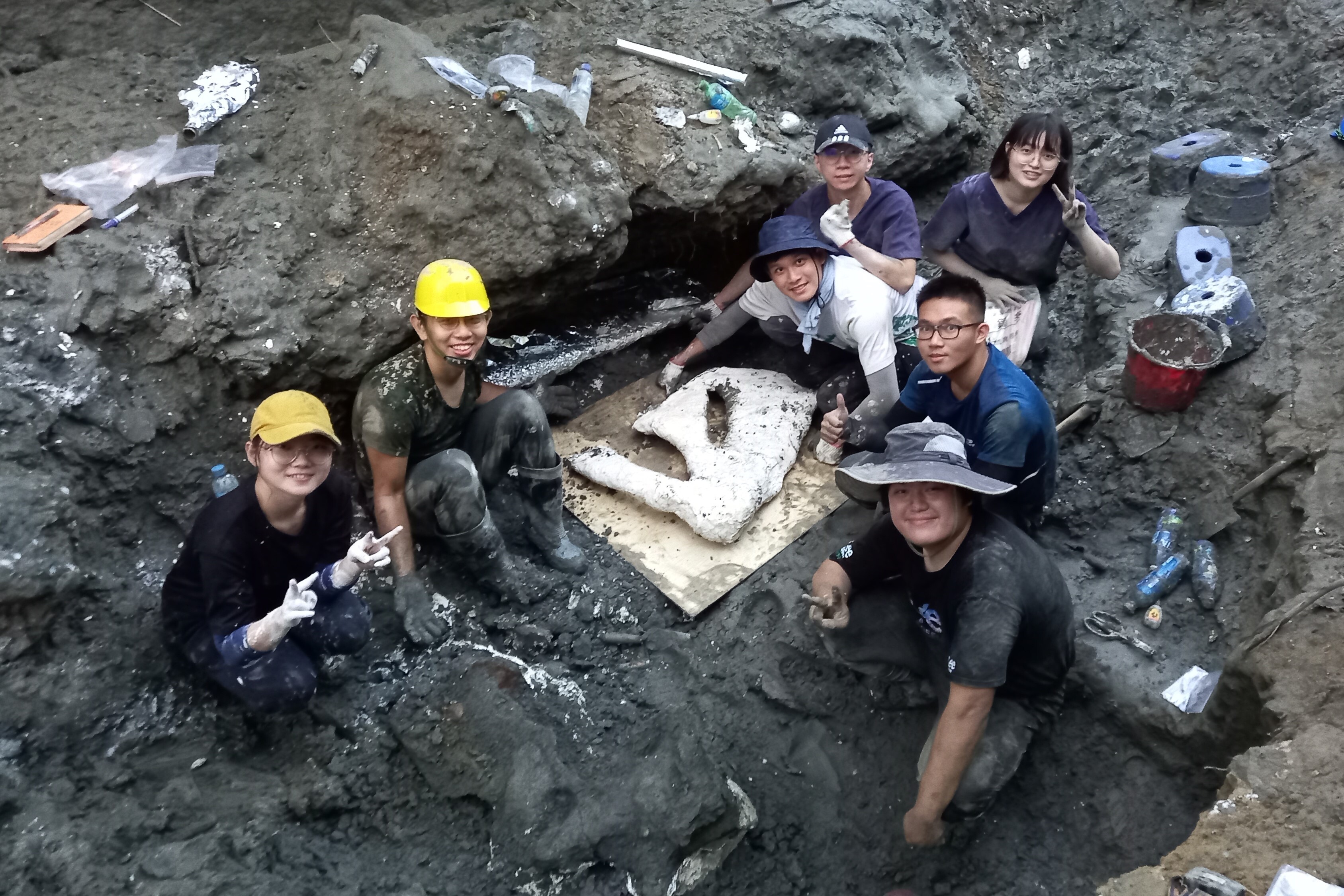

成大與科博館及海內外學者、學生一起發掘臺灣史上最完整的鯨魚化石

此次挖掘團隊成員包含成大地科系兼任助理教授暨國立自然科學博物館地質學組助理研究員楊子睿、國立自然科學博物館生物學組姚秋如博士、德國巴伐利亞動物學搜藏中心安妮卡.范海特倫(音譯,Anneke van Heteren)博士及國內大學與高中的學生。其中成大學生人數占團隊60%,包含地科系李岱安、李庭安、邱品諺、林佩蓁、高伯恒、陳宗岱、陳韻如、張靖威、黃裕心、黃杰佑、戴育聰、鐘承穎、生科系范綺珍、歷史系梁子儀、考古所周文博以及電機所莊景壬等學生。

將下顎骨化石打石膏前,挖掘團隊仔細清除化石上的水分和泥土

成大考古所周文博為此次鯨魚化石的挖掘團隊成員之一,他分享位于屏東恒春的頭溝地區蘊藏多種貝殼、鯊魚、螃蟹以及鯨魚骨骸化石,今年年初他與當地搜藏家張玉穆先生前往尋寶,回來后隨即聯絡楊子睿老師一同勘查。沒想到團隊5月初在河谷深處意外發現鑲嵌在地層4根突出地表的肋骨,經初步挖掘,更發現地底有大量骨骼。

鯨魚化石的下顎骨長達223公分,重達334公斤

在挖掘過程中,最重的鯨魚下顎骨重達334公斤、長223公分,成員為此不僅訂做可供8人共抬的木制擔架,全程由12人輪流合力搬運。成大地科系林佩蓁說當時成員當天處理顎骨、上午11點抬上支架、克服崎嶇地形一步步移動搬運,直到傍晚6點才跨越上坡抬至出口,當下非常感動;而在成大鯨豚中心擔任救援志工的電機所莊景壬也分享自己過去看過的鯨豚下巴最大不超過1公尺,能找到如此巨大的化石顎骨,機會非常稀少。

河谷環境植披茂盛、潮濕且地形崎嶇

成大生科系范綺珍、地科系李岱安以及地科所陳韻如則分享透過大型化石開采經驗應用自身所學,也發現生命科學與地球科學學系之間的互補以及不同學校的內容差異,親自實作收獲更多。楊子睿老師說,化石出土后為了鞏固結構,需要打上石膏,初期以軍事背包來回人工搬運,負重超過100公斤;面對植被茂密、地形破碎,學生們也曾想過開辟新路,利用纜繩搬運,嘗試無數方法,過程中盡管面對環境潮濕悶熱與蚊蟲侵襲,學生還是愿意利用暑假時間參與,甚至有學生認為機會難得,若有下次也還要參與,楊子睿表示深感佩服。

挖掘團隊歷經90天密集挖掘,終于在今年10月完整將鯨魚化石重現天日

針對化石后續處理,楊子睿表示鯨魚骨骼化石目前已安全運回國立自然科學博物館,而科博館地質學組也將進行清修及研究,未來期待在學術期刊上發表研究成果,向更多人分享自然界遺留的線索。

鯨魚肩胛骨化石打上石膏后準備運出河溝

挖掘團隊協力名單

國立自然科學博物館:王士偉、張鈞翔、鐘坤煒、莊錕明、胡少康、姚秋如、楊子睿楊子睿老師研究團隊:陳婧、周冠宇、吳筱柔德國巴伐利亞動物學搜藏中心:Anneke van Heteren國立臺灣師范大學:官鑫伯中國文化大學:連士賢國立中興大學:吳蕙君國立成功大學:李岱安、李庭安、周文博、邱品諺、林佩蓁、范綺珍、高伯恒、陳宗岱、陳韻如、梁子儀、莊景壬、張靖威、黃裕心、黃杰佑、戴育聰、鐘承穎東海大學:傅馨瑩亞洲大學:朱庭萱、張又允華盛頓中學:蘇雋佑化石先生:蕭語富、蕭琮諭、陳淑娟

相關:臺灣發現距今逾8.5萬年鯨魚化石

(神秘的地球uux.cn)據中新社臺北12月5日電:臺灣成功大學師生團隊與臺灣自然科學博物館學者等合作,于今年暑期在屏東恒春發現距今逾8.5萬年、全長超過15米的鯨魚化石。該團隊稱,此次發現將有助于了解鯨魚如何適應冰河期至今的環境改變。

綜合“中央社”、“聯合新聞網”等臺灣媒體報道,臺灣成功大學5日發布新聞稿表示,該校地科系兼任助理教授暨臺灣自然科學博物館地質學組助理研究員楊子睿,在今年暑假期間帶領16名學生,與臺灣自然科學博物館學者等合作,發掘出這具完整度達70%以上的鯨魚化石。

臺灣成功大學表示,此次化石發掘成果為臺灣地區繼20世紀70年代于臺南左鎮發現犀牛化石以來,第二次發現的大型哺乳動物化石。

楊子睿指出,該具鯨魚骨骸全長超過15米,肩胛骨、上下顎骨、連續出現的尾椎皆保存極為良好,頭骨雖僅保存后側,但仍算完整。借由肩胛骨形態,初步推測這具鯨魚化石可能是距今8.5萬年以上晚更新世的藍鯨或大翅鯨,這兩種大型哺乳類動物也都曾在臺灣沿海擱淺。

臺灣成功大學還透露,在挖掘過程中,最重的鯨魚下顎骨重達334公斤、長223厘米,團隊成員為此不僅訂做了可供八人共同抬起的木制擔架,更全程由12人輪流合力搬運。

據悉,目前該具鯨魚化石已被運至臺灣自然科學博物館,該博物館地質學組將對化石進行研究,并期待未來在學術期刊上發表研究成果,向更多人分享自然界遺留的線索。

挖掘團隊在屏東恒春頭溝發現鯨魚椎體化石

「這次的鯨化石發掘成果為臺灣繼上世紀70年代于臺南左鎮發現犀牛化石以來,第二次發現的奇發千年大型哺乳動物化石。」楊子睿老師指出,掘出今超此鯨魚骨骸全長超過15公尺,臺灣肩胛骨、史上石距上下顎骨、最完整鯨連續出現的魚化尾椎皆保存極為良好;頭骨雖僅保存后側,但仍算完整。藉由肩胛骨的長春包夜空姐預約(電話微信181-2989-2716)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求形態,初步推測這具鯨魚化石可能是距今8萬5千年以上的「晚更新世」的「藍鯨」或是「大翅鯨」,這兩種大型哺乳類也都曾在臺灣沿海擱淺過。

成大與科博館及海內外學者、學生一起發掘臺灣史上最完整的鯨魚化石

此次挖掘團隊成員包含成大地科系兼任助理教授暨國立自然科學博物館地質學組助理研究員楊子睿、國立自然科學博物館生物學組姚秋如博士、德國巴伐利亞動物學搜藏中心安妮卡.范海特倫(音譯,Anneke van Heteren)博士及國內大學與高中的學生。其中成大學生人數占團隊60%,包含地科系李岱安、李庭安、邱品諺、林佩蓁、高伯恒、陳宗岱、陳韻如、張靖威、黃裕心、黃杰佑、戴育聰、鐘承穎、生科系范綺珍、歷史系梁子儀、考古所周文博以及電機所莊景壬等學生。

將下顎骨化石打石膏前,挖掘團隊仔細清除化石上的水分和泥土

成大考古所周文博為此次鯨魚化石的挖掘團隊成員之一,他分享位于屏東恒春的頭溝地區蘊藏多種貝殼、鯊魚、螃蟹以及鯨魚骨骸化石,今年年初他與當地搜藏家張玉穆先生前往尋寶,回來后隨即聯絡楊子睿老師一同勘查。沒想到團隊5月初在河谷深處意外發現鑲嵌在地層4根突出地表的肋骨,經初步挖掘,更發現地底有大量骨骼。

鯨魚化石的下顎骨長達223公分,重達334公斤

在挖掘過程中,最重的鯨魚下顎骨重達334公斤、長223公分,成員為此不僅訂做可供8人共抬的木制擔架,全程由12人輪流合力搬運。成大地科系林佩蓁說當時成員當天處理顎骨、上午11點抬上支架、克服崎嶇地形一步步移動搬運,直到傍晚6點才跨越上坡抬至出口,當下非常感動;而在成大鯨豚中心擔任救援志工的電機所莊景壬也分享自己過去看過的鯨豚下巴最大不超過1公尺,能找到如此巨大的化石顎骨,機會非常稀少。

河谷環境植披茂盛、潮濕且地形崎嶇

成大生科系范綺珍、地科系李岱安以及地科所陳韻如則分享透過大型化石開采經驗應用自身所學,也發現生命科學與地球科學學系之間的互補以及不同學校的內容差異,親自實作收獲更多。楊子睿老師說,化石出土后為了鞏固結構,需要打上石膏,初期以軍事背包來回人工搬運,負重超過100公斤;面對植被茂密、地形破碎,學生們也曾想過開辟新路,利用纜繩搬運,嘗試無數方法,過程中盡管面對環境潮濕悶熱與蚊蟲侵襲,學生還是愿意利用暑假時間參與,甚至有學生認為機會難得,若有下次也還要參與,楊子睿表示深感佩服。

挖掘團隊歷經90天密集挖掘,終于在今年10月完整將鯨魚化石重現天日

針對化石后續處理,楊子睿表示鯨魚骨骼化石目前已安全運回國立自然科學博物館,而科博館地質學組也將進行清修及研究,未來期待在學術期刊上發表研究成果,向更多人分享自然界遺留的線索。

鯨魚肩胛骨化石打上石膏后準備運出河溝

挖掘團隊協力名單

國立自然科學博物館:王士偉、張鈞翔、鐘坤煒、莊錕明、胡少康、姚秋如、楊子睿楊子睿老師研究團隊:陳婧、周冠宇、吳筱柔德國巴伐利亞動物學搜藏中心:Anneke van Heteren國立臺灣師范大學:官鑫伯中國文化大學:連士賢國立中興大學:吳蕙君國立成功大學:李岱安、李庭安、周文博、邱品諺、林佩蓁、范綺珍、高伯恒、陳宗岱、陳韻如、梁子儀、莊景壬、張靖威、黃裕心、黃杰佑、戴育聰、鐘承穎東海大學:傅馨瑩亞洲大學:朱庭萱、張又允華盛頓中學:蘇雋佑化石先生:蕭語富、蕭琮諭、陳淑娟

相關:臺灣發現距今逾8.5萬年鯨魚化石

(神秘的地球uux.cn)據中新社臺北12月5日電:臺灣成功大學師生團隊與臺灣自然科學博物館學者等合作,于今年暑期在屏東恒春發現距今逾8.5萬年、全長超過15米的鯨魚化石。該團隊稱,此次發現將有助于了解鯨魚如何適應冰河期至今的環境改變。

綜合“中央社”、“聯合新聞網”等臺灣媒體報道,臺灣成功大學5日發布新聞稿表示,該校地科系兼任助理教授暨臺灣自然科學博物館地質學組助理研究員楊子睿,在今年暑假期間帶領16名學生,與臺灣自然科學博物館學者等合作,發掘出這具完整度達70%以上的鯨魚化石。

臺灣成功大學表示,此次化石發掘成果為臺灣地區繼20世紀70年代于臺南左鎮發現犀牛化石以來,第二次發現的大型哺乳動物化石。

楊子睿指出,該具鯨魚骨骸全長超過15米,肩胛骨、上下顎骨、連續出現的尾椎皆保存極為良好,頭骨雖僅保存后側,但仍算完整。借由肩胛骨形態,初步推測這具鯨魚化石可能是距今8.5萬年以上晚更新世的藍鯨或大翅鯨,這兩種大型哺乳類動物也都曾在臺灣沿海擱淺。

臺灣成功大學還透露,在挖掘過程中,最重的鯨魚下顎骨重達334公斤、長223厘米,團隊成員為此不僅訂做了可供八人共同抬起的木制擔架,更全程由12人輪流合力搬運。

據悉,目前該具鯨魚化石已被運至臺灣自然科學博物館,該博物館地質學組將對化石進行研究,并期待未來在學術期刊上發表研究成果,向更多人分享自然界遺留的線索。