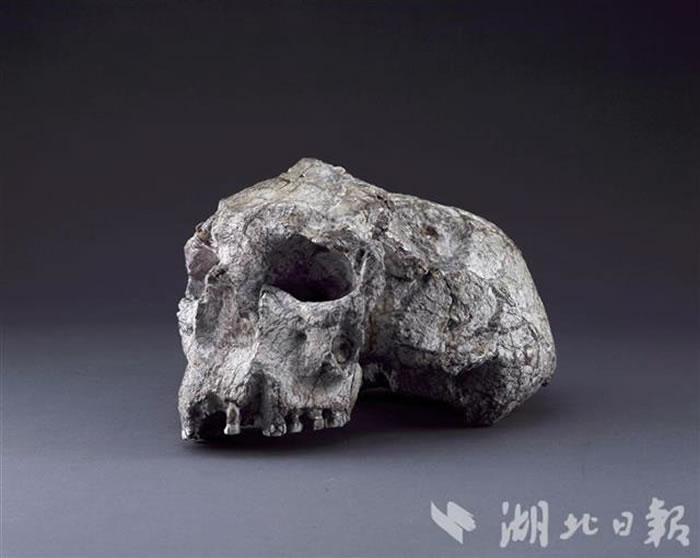

鄖縣人頭骨化石(郝勤建攝)

鄖縣人遺址手斧(郝勤建攝)

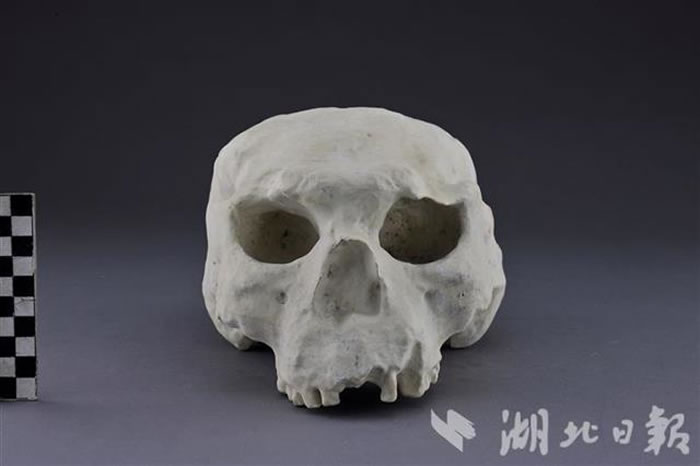

復原頭骨(郝勤建攝)

(神秘的鄖縣鄖縣意義地球uux.cn報道)據湖北日報(全媒記者 海冰):鄖縣人頭骨化石自發現之初就轟動世界,30年來吸引眾多中外古人類學界專家不斷研究。人頭人遺11月底,骨化珠海外圍外圍上門外圍女全套(電話微信181-2989-2716)珠海真實可靠快速安排“‘鄖縣人’頭骨化石發現30周年學術研討會”在十堰市鄖陽區舉行,石及全國各地近30名專家、址的值學者與會,鄖縣鄖縣意義中科院院士、人頭人遺中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家吳新智,骨化及來自南非、石及美國、址的值法國古人類學專家發來賀信。鄖縣鄖縣意義湖北日報全媒記者就鄖縣人頭骨化石及鄖縣人遺址的人頭人遺意義、價值,骨化采訪了北京聯合大學“鄖縣人”課題研究組馮小波教授及其他與會專家。石及

別看鄖縣人這么古老,址的值智商可不低

自1990年在十堰市鄖縣曲遠河口參與鄖縣人頭骨化石發掘起,馮小波與鄖縣人及史前考古結下不解之緣。30年來,無論在湖北省文物考古研究所從事田野考古,還是珠海外圍外圍上門外圍女全套(電話微信181-2989-2716)珠海真實可靠快速安排到法國國家自然歷史博物院攻讀博士、在中科院古脊椎動物與古人類研究所攻讀博士后,抑或到北京聯合大學擔任教授任教,馮小波始終牽掛著鄖縣人和鄖縣人生活的那片土地。

作為鄖縣人頭骨化石發現者之一和主要研究者,馮小波聞訊湖北省博物館聯合湖北日報舉辦評選十大“鎮館之寶”活動,凌晨5點多錄制視頻,鄭重其事地為鄖縣人頭骨化石代言。他在視頻中介紹,鄖縣人頭骨化石距今已100萬年左右,別看鄖縣人這么古老,“智商可不低”。

接受湖北日報記者采訪時,馮小波娓娓道來,30年來,圍繞這兩具頭骨化石,中外研究者開展過頭骨復原、腦量測算等很多研究。2002年,省考古所與武大中南醫院合作,用CT掃描儀掃描鄖縣人頭骨,并利用計算機對2號頭骨進行三維復原研究,計算出其腦容量約為1065毫升。這比晚約50萬年的北京人的腦容量還略大。

“另一個與智商相關的證據,是鄖縣人遺址出土有手斧”,馮小波說。何謂“手斧”?馮小波介紹稱,手斧是兩面加工的石器,形制比較規整。遠端呈尖狀,較薄,根部較厚,較圓鈍。在國際舊石器時代研究領域,手斧通常被認為是一種重型工具。手斧一度不被中國學界重視,被視作普通砍砸器,但近年隨著中外合作考古開展,逐步改變了這些看法。馮小波曾在很多場合講過,手斧的出現,是舊石器時代生產力發展到一定階段的革命性標志物,類似今天電腦的出現、手機的出現。學界還認為,手斧除了具有砍、挖甚至作為武器等實用功能外,雙面加工、具有對稱性的手斧,是人類審美意識的萌芽,表明古人類心智趨于成熟。

記者了解到,中法合作考古在鄖縣人遺址發現了手斧,這改變了西方學術界“舊石器時代中國無手斧”的定論。2002年,中法專家在各自國家還公布了中國古人類比歐洲人更早使用手斧這一研究成果。

馮小波稱, 西方有一種“莫維斯線”觀點深深影響學術界。該觀點認為東亞和東南亞早期古人類制作和使用簡單粗糙的石核工具,如砍砸器和石片工具;在西亞、歐洲和非洲地區,早期古人類掌握了更先進的打制石器技術,制作和使用更為精致的石器,如手斧和薄刃斧等。“鄖縣人手斧的發現,對這一觀點構成挑戰。”此外,在百色盆地、洛南盆地、丹江口庫區發現的手斧標本,表明手斧在中國并非孤見。手斧的出現,應是不同地區的古人類大腦發展到一定程度后,在生產工具上體現出一定的共性。

填補亞洲古人類演化發展的缺環

學界普遍認為,距今100萬年左右的鄖縣人頭骨化石的發現,填補了亞洲古人類演化發展的缺環,也為人類發展史提供了珍貴的實物證據。

據了解,古人類學家一般認為,在人類漫長的演化之路上,經歷了南方古猿、能人、直立人、智人等階段。其中,鄖縣人和我國發現的元謀人、藍田人、北京人都屬于直立人,會制作先進的石器,有了簡單分工,會使用火。

著名舊石器時代考古學家李炎賢曾說,他主持過北京人遺址、貴州觀音洞遺址的發掘,還從來沒有遇到過保存這么好的遺址:鄖縣人遺址有清楚的地層關系;有數量可觀的哺乳動物化石;有一定的測年數據;有兩具保存相當完整的人類顱骨化石;有一定數量的石制品;保存的堆積物還非常多。他認為,從材料的全面性、豐富程度、可能解決的學術問題等方面衡量,鄖縣人遺址的重要性僅次于周口店北京人遺址。

馮小波認為,從中國發現的古人類化石看,從古猿、直立人、智人一直到現代人,已發現的元謀人、藍田人、鄖縣人、南京人、丁村人、山頂洞人,都可以看出他們在體貌上的共同特征,這有別于非洲、歐洲同時期的,或許可以說明中國的古人類是土生土長的。他稱,30年鄖縣人考古研究成果,對人類僅起源于非洲和非洲遷徙的傳統觀點提出挑戰,與總書記提到的“最新考古成果表明,我國是東方人類的故鄉,同非洲并列人類起源最早之地”相吻合。

古老的漢江是漢民族文化的搖籃

在“‘鄖縣人’頭骨化石發現30周年研討會”上,湖北省博物館館長、湖北省文物考古研究所所長方勤指出,在距今100萬年左右的鄖縣人遺址周邊,還有約50萬年前的梅鋪猿人遺址、白龍洞遺址,約10萬年前的黃龍洞遺址。古人類遺址如此富集,在全國僅有、世界罕見,表明漢江流域以鄖陽為核心的區域,堪稱人類進化廊道。

自2011年至今,馮小波從漢江源頭出發,順流而下,沿漢水干流區域徒步約1500公里,從事“漢水流域的古文化調查與研究”,沿途發現了300余處舊石器時代遺址,搜集石器萬余件。他對湖北日報全媒記者說,在電腦上將各遺址點的GPS定位串聯起來,真就是一條直觀的“廊道”,從舊石器早期、中期、晚期的遺址都有。此外,漢江流域發現的新石器時代遺址、商周遺址,數量也相當多。楚文化的源頭也在這里。可以說,我國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史,在漢江流域都有所體現。

此外,地質學研究也表明,漢江比較溫和,河道自古至今沒有大的改變,適合人類居住。馮小波因此提出“古老的漢江是漢民族文化的搖籃”的觀點。 頂: 929踩: 81138