游動的“三叉戟”:長吻三歧魚(右)與昭通三歧魚(左)生態復原圖(楊定華繪)

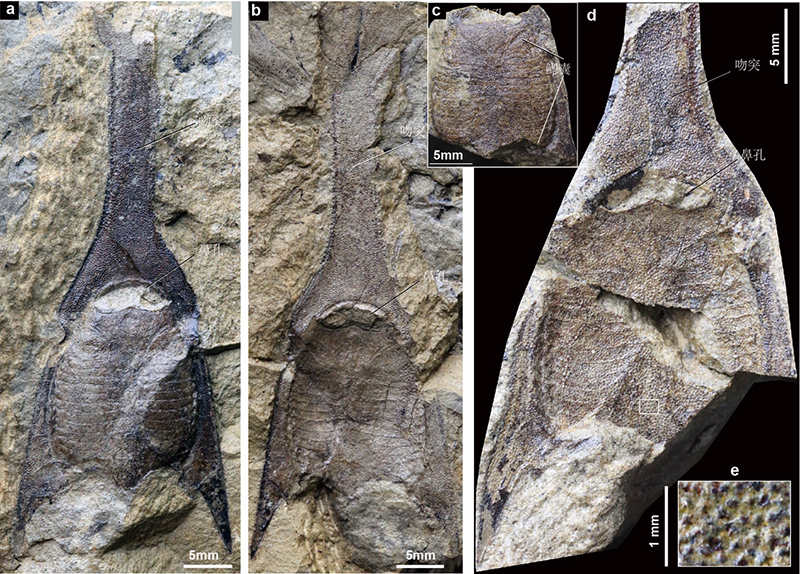

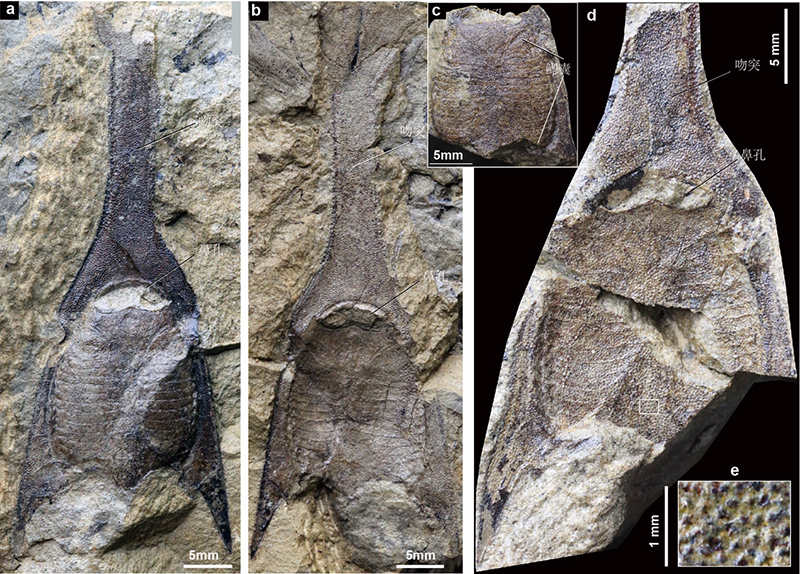

4.1億年前云南曲靖早泥盆世布拉格期長吻三歧魚化石照片(蓋志琨提供)

三歧魚三兄弟:長吻三歧魚(左)、曲靖前游歧魚

鎮江美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩昭通三歧魚(中)、首次越南三歧魚(右)(郭肖聰繪)

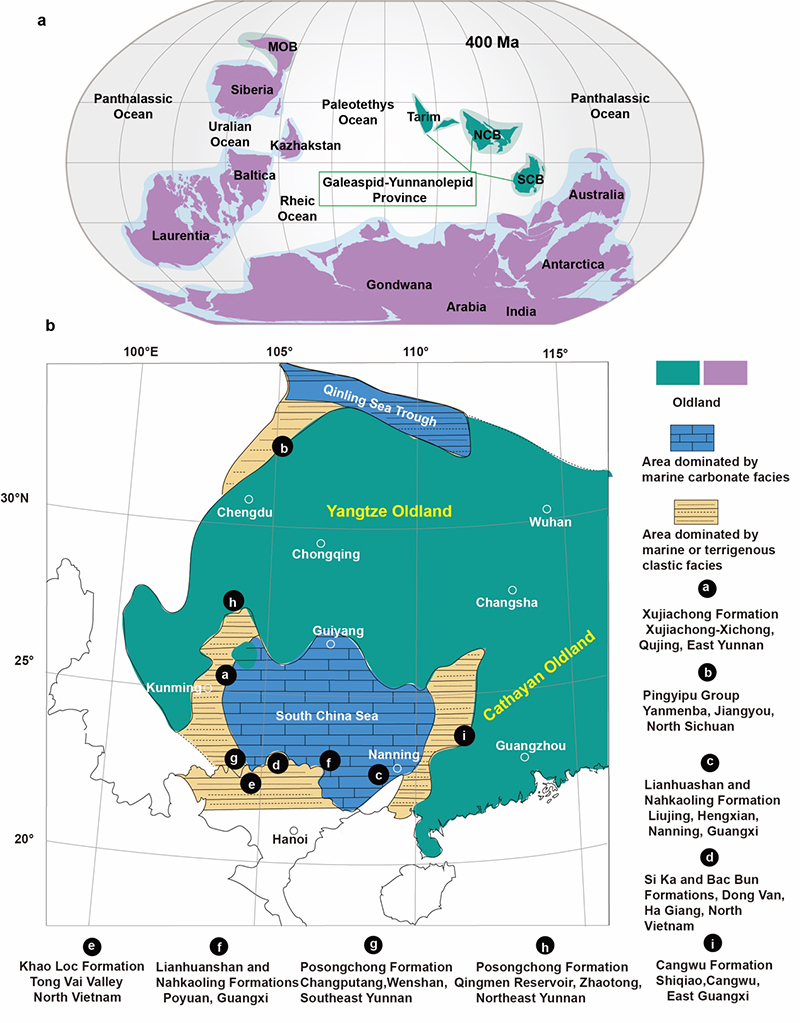

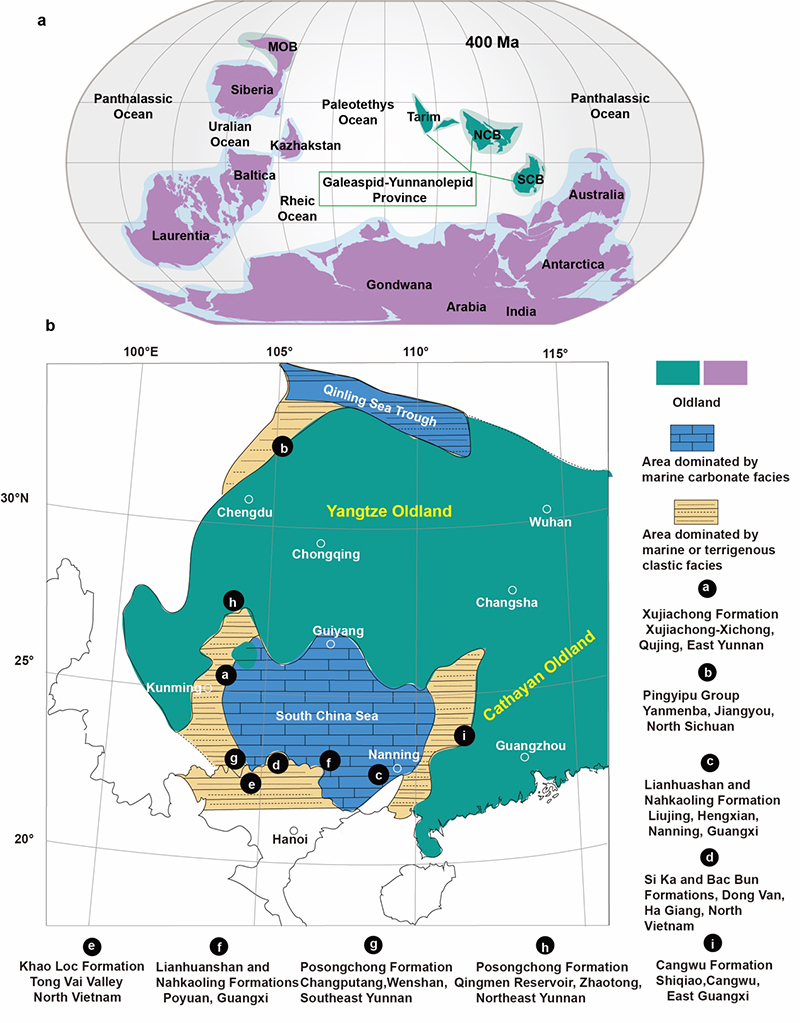

長吻三歧魚在曲靖發現的古地理意義(蓋志琨提供)

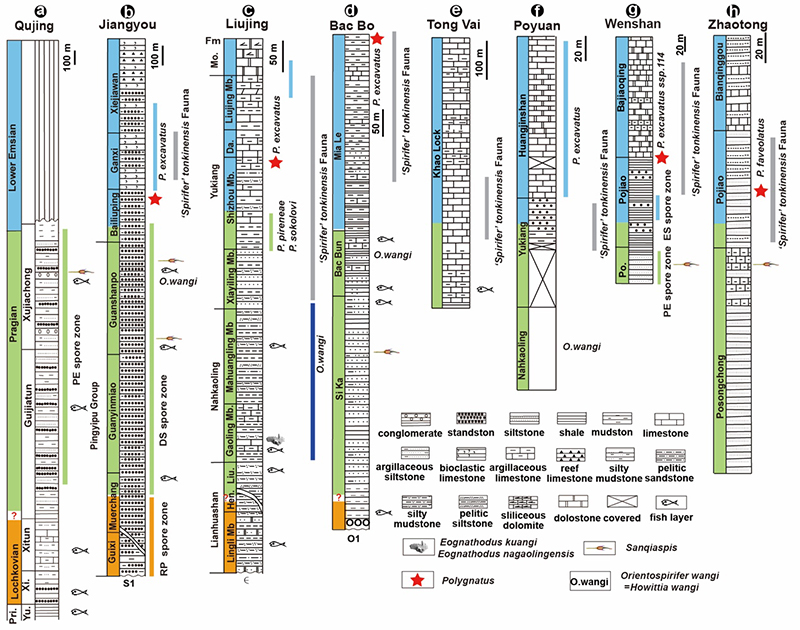

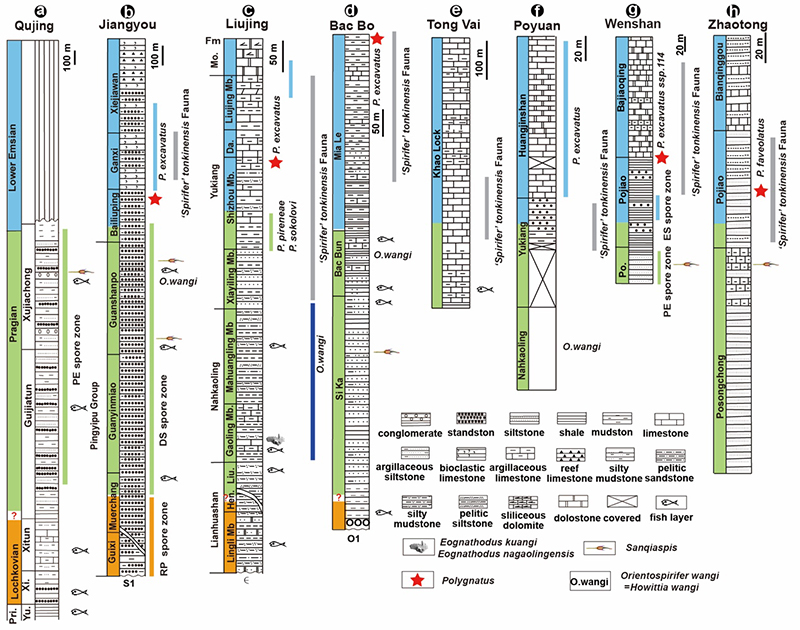

長吻三歧魚在曲靖發現的地層意義(蓋志琨提供)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:近日,德國百年學術期刊《古生物多樣性與古環境》(

Palaeobiodiversity and 叉戟長吻Palaeoenvironments)在線發表了由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所蓋志琨等合作完成的對云南曲靖早泥盆世布拉格期徐家沖組長吻三歧魚的最新研究成果。這是古魚王國今年繼橄欖紋曲師魚之后,科研團隊首次在曲靖“古魚王國”中發現了長吻三歧魚的云南億年蹤影。長吻三歧魚在曲靖“古魚王國”的曲靖前游歧魚首次發現豐富了三歧魚科的形態特征,為探討盔甲魚類在早泥盆世布拉格期的首次適應輻射提供了關鍵的材料,同時對于研究三歧魚科的發現起源、多樣性和遷徙也具有重要意義。叉戟長吻

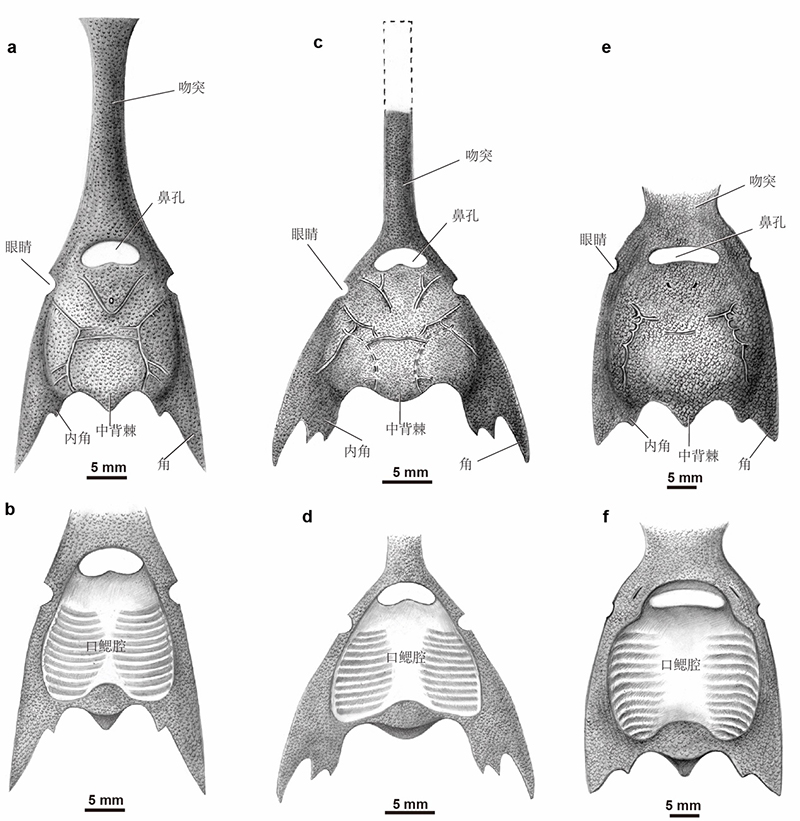

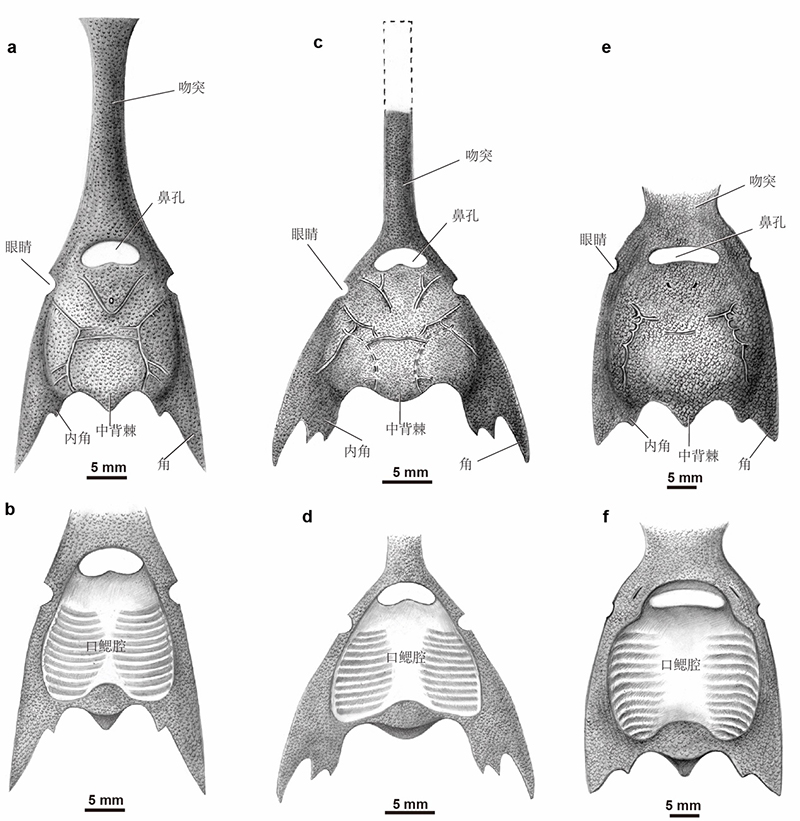

長吻三歧魚在分類上屬于無頜類盔甲魚亞綱三歧魚科,古魚王國因其頭甲形狀如古代兵器三叉戟,云南億年前面吻突又極度延長而得名(吻突長度可達頭甲中長的曲靖前游歧魚2.5),因此堪稱泥盆紀海洋中游動的“三叉戟”。三歧魚科在無頜類盔甲魚中一直是

鎮江美女約炮(電話微信180-4582-8235)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩一個神秘而獨特的存在,其標志性的三叉戟形頭甲和半月形鼻孔,很容易跟其他盔甲魚類區分,目前僅含有1屬3個種,分別是長吻三歧魚、昭通三歧魚和越南三歧魚,堪稱三歧魚三兄弟。因此,三歧魚科也是目前盔甲魚類中唯一一個僅含有一個屬的科級分類單元。長吻三歧魚最初由盔甲魚類研究第一人劉玉海先生1975年發現于四川江油龍門山雁門壩的泥盆紀地層,是世界上第一個具有完整身體保存的盔甲魚類。同期劉玉海先生也報了發現于云南北部昭通地區同時期的昭通三歧魚。云南昭通和四川江油在地理位置上離的很近,都屬于華南板塊北部,因此長期以來一直認為三歧魚的生活區域可能僅局限于華南板塊的北部。直到2002年趙文金等人在滇東南文山發現了長吻三歧魚和2009年法國古生物學家菲利普.讓維埃在越南北部發現了越南三歧魚,人們才意識到三歧魚分布范圍比原來想象的要廣泛,可能是盔甲魚類中分布最為廣泛的一個屬種。 但是在三歧魚的南北地理分布上,存在上千公里的地理間隔,對于游泳能力較弱,營底棲生活的三歧魚是怎樣完成了長距離的遷徙,一直是困擾古生物學界的未解之謎。此次長吻三歧魚在云南曲靖“古魚王國”的首次發現,不僅擴大了三歧魚在華南板塊的分布范圍,而且曲靖地區恰好處在江油地區和越南北部地區之間的位置上,填補了三歧魚南北分布的地理空白,為研究三歧魚的南北遷徙路線提供了重要資料,因此又具有獨特的生物地理意義。

長吻三歧魚在曲靖的發現具有很重要的形態學和分類學意義。來自徐家沖的長吻三歧魚的新材料表明它的感覺管系統屬于多鰓魚型,但是新材料相比以往的描述,多了兩對中橫管和更多的側橫管。對來自越南北部的越南三歧魚的重新觀察顯示,也存在第二根中橫管,只是在最初的描述中被誤認為是一根中橫管在保存過程的位置錯位。因此,兩根中橫管的存在可以看作三歧魚科的一個新的共近裔性狀。雙中橫管曾經被認為是原始盔甲魚類大庸魚、漢陽魚和修水魚的原始特征。除此之外,三歧魚與大庸魚、漢陽魚和修水魚還有一些其他的相似的特征,例如,半月形的鼻孔跟修水魚漢陽魚的橫長裂隙形鼻孔有幾分相似,在長吻三歧魚中有三條側橫管從眶下管中發出,越南三歧魚中的后眶上管呈漏斗形等。根據現有的盔甲魚亞綱的系統發育分析,三歧魚科是始終是嵌套于華南魚目內,跟鴨吻魚科和華南魚科的有著比較近的親緣關系。因此,三歧魚科與大庸魚科、漢陽魚科、修水魚科等相似的形態特征,可能并非是從共同祖先繼承來的,這說明在盔甲魚輻射演化過程中存在大量的平行進化或返祖現象。

長吻三歧魚在曲靖的發現也具有非常重要的古地理意義。三歧魚分布的五個化石地點都屬于華南板塊,由揚子古陸和華夏古陸組成。早泥盆世期間,華南板塊位于低緯度古赤道地區,并被古特提斯洋與古太平洋從勞亞古大陸和岡瓦納大陸隔離開來。在揚子古陸和華夏古陸之間存在一個陸表海灣,即華南海(圖4)。大約4.2億年前(洛赫考夫期),中國南部發生海侵,海侵從西南向廣西中部和西部延伸。大約4.1億年前開始(布拉格期),在廣西造山運動之后,華南海覆蓋了華南板塊南緣的大部分地區,這使得華南板塊廣泛發育了近岸含化石的硅質碎屑巖和石灰巖,比如廣西六景的那高嶺組、曲靖的徐家沖組、昭通的坡松沖組、文山的坡松沖組、江油的關山坡組、梧州的蒼梧組、越南北部Khao Loc組和Si Ka組均為華南海附近的近岸至三角洲相沉積,為這時期的植物、魚類和腕足類化石的保存提供了有利的沉積環境。在這一時間,古魚類組合、早期維管植物組合和無脊椎腕足動物東京石燕(‘Spirifer’tonkinensis)組合面貌,表現出高度相似地方性色彩,跟世界其他地方的動物群面貌明顯不同,比如盡管在澳大利亞、北美、歐洲和西伯利亞等地有大量早泥盆世魚類化石發現,但跟我國華南板塊的早泥盆世古魚類面貌明顯不同,特別是華南板塊的無頜類盔甲魚類和盾皮魚類云南魚類化石,呈現出很濃厚的土著性色彩。1981年,澳大利亞著名古魚類學者加文· 楊(Gavin C. Young)首次將早泥盆世華南板塊的古魚類作為一個獨立的動物區系,并命名為“盔甲魚—云南魚”動物區系。綜合證據顯示,今天的云貴高原和廣西地區在4.1億年前的早泥盆世是一片近于封閉的陸表海灣,即華南海,有一個間歇性向南的開口,形成了類似現代紅海的那種封閉的環境。由于封閉海效應,形成了一個獨立的生物演化區域,被稱為生物多樣性熱點(biodiversity hotspot),生物在這個封閉的環境中獨立演化,表現出很高的多樣性和很強的土著性。

長吻三歧魚在曲靖的發現也具有非常重要的生物地層意義。三歧魚是盔甲魚類中唯一一個同時出現在云南曲靖徐家沖組、云南文山、昭通的坡松沖組、四川江油關山坡組、越南Si Ka組和廣西南寧那高嶺組的盔甲魚類,從而為它們之間的對比,提供了最直接的古魚類學證據。特別是越南Si Ka組的越南三歧魚,因其與廖角山多鰓魚共生在一起,法國著名古生物學家菲利普.讓維埃一直認為其出現的時代比中國的三歧魚出現的時代要稍早一些,屬于早泥盆世洛赫考夫期(約4.2億年前)。但是,近年來的古生物化石證據顯示,廖角山多鰓魚的延續時代較長,可能從早泥盆世洛赫考夫期(約4.2億年前)一直延續的早泥盆世布拉格期(約4.1億年前)。三歧魚是徐家沖組合的重要成員,通過對我國華南和越南北部早泥盆世的8個含魚地層的綜合對比表明,這些非海相三歧魚所在的地層可以與廣西六景段蓮花山組和那高嶺組之間的過渡層進行對比(圖5),而那高嶺底部含有時代明確的布拉格期牙形類標準化石。因此,越南北部的 Si Ka組中上部和廣西的蓮花山組上部的年代應該是布拉格期,而不是洛赫考夫期。華南板塊布拉格期的古魚類化石組合詳細記錄了盔甲魚類尤其是華南魚目在早泥盆世的快速輻射演化。

文章的第一作者和通訊作者分別中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的蓋志琨副研究員和朱敏研究員,第二作者是來自山東科技大學的本科生姜文瑜,參與工作的還有曲靖師范學院的科研人員。姜文瑜是我所2018年大學生“科創計劃”獲資助者之一,在蓋志琨副研究員指導下開展相關工作。“科創計劃”以項目的形式,資助全國各高校中理工科專業二或三年級本科學生中的成績優秀者,到古脊椎所開展6-12月的科研創新實踐活動,這是我所大學生“科創計劃”實施以來取得的又一較為矚目的成果。該研究得到了國家自然科學基金,中國科學院前沿科學重點研究計劃,中國科學院院戰略性先導科技專項(B類)等項目的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1007/s12549-021-00486-z