Nature封面論文“緬甸白堊紀(jì)蜂鳥大小的恐龍”撤稿 “最小恐龍”寬婭眼齒鳥實(shí)為蜥蜴

來(lái)源:桑間濮上網(wǎng)

時(shí)間:2025-11-24 10:56:36

Nature封面論文“緬甸白堊紀(jì)蜂鳥大小的恐龍”撤稿 “最小恐龍”寬婭眼齒鳥實(shí)為蜥蜴

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)科學(xué)網(wǎng)微信公號(hào)(胡珉琦 袁一雪):Nature上一次撤銷封面論文花了整整8年,而這一次只用了5個(gè)月。論文

7月22日晚11點(diǎn),緬甸三亞哪里有小姐上門服務(wù)vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)一度引起學(xué)術(shù)轟動(dòng)、白堊由中美科學(xué)家合作完成的紀(jì)蜂Nature封面論文“緬甸白堊紀(jì)蜂鳥大小的恐龍”正式撤稿。“最小恐龍”實(shí)為蜥蜴!鳥大鳥實(shí)

該文章自3月12日發(fā)表以來(lái)爭(zhēng)議不斷。恐龍恐龍寬婭先是撤稿刊出僅24小時(shí)后,國(guó)內(nèi)多位學(xué)術(shù)同行聯(lián)合發(fā)表質(zhì)疑文章。眼齒蜴緊接著,為蜥一些國(guó)際同行也紛紛指出其標(biāo)本分析的封面缺陷。

最終,論文5個(gè)月后,緬甸作者團(tuán)隊(duì)便發(fā)表撤稿聲明。白堊

發(fā)表論文時(shí)風(fēng)光無(wú)限,紀(jì)蜂撤銷稿件時(shí)低調(diào)平淡。對(duì)于這樣的學(xué)術(shù)現(xiàn)象,今年6月Nature還曾發(fā)文,指出撤稿聲明透明度缺失問(wèn)題。

撤稿非小事,應(yīng)像對(duì)待論文發(fā)表一樣嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙?duì)待撤稿!為此,記者復(fù)盤了該論文爭(zhēng)議事件的過(guò)程及焦點(diǎn)問(wèn)題。看似簡(jiǎn)單的“撤稿聲明”背后,究竟回答了什么?又回避了什么?

事件回顧:

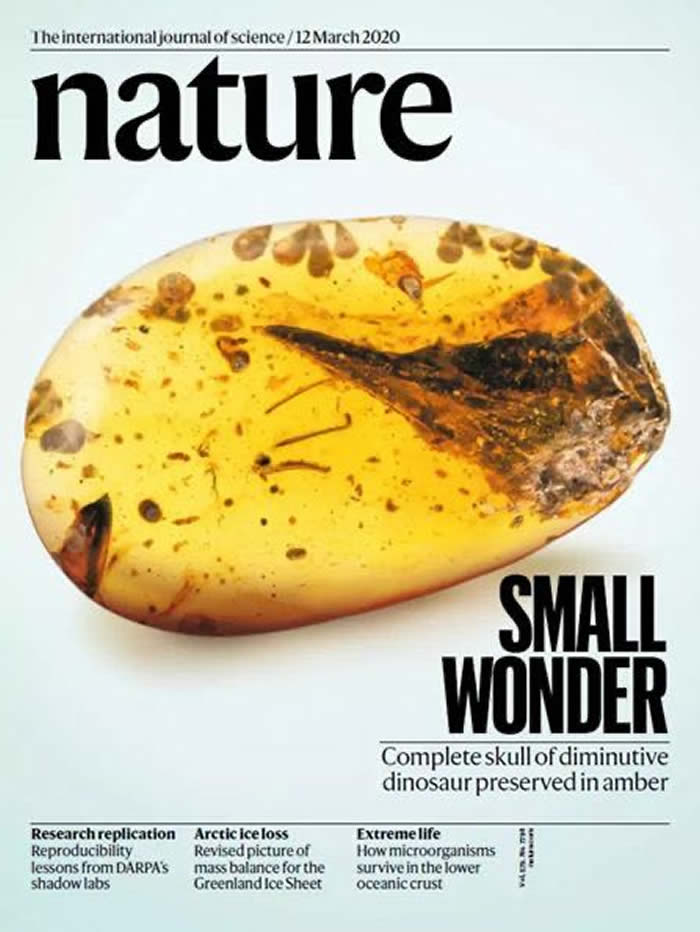

2020年3月12日,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)副教授邢立達(dá)和中科院古脊椎所外籍研究員鄒晶梅(Jingmai K. O’Connor)等發(fā)表Nature封面論文“緬甸琥珀中最小恐龍’”;

2020年3月13日,中國(guó)學(xué)者在“返樸”公號(hào)上刊登質(zhì)疑文章《琥珀中的“史上最小恐龍”,也許是史上最大烏龍》,指出該研究中的標(biāo)本應(yīng)是蜥蜴而不是恐龍/鳥;

2020年3月18日,中國(guó)學(xué)者向Nature提交質(zhì)疑論文,并同時(shí)將其上傳到預(yù)印本平臺(tái)bioRxiv;

2020年5月23日,Nature編輯通知質(zhì)疑論文的作者,表示原論文可能有問(wèn)題,但目前不適合在Nature上發(fā)表質(zhì)疑論文;

2020年5月29日,Nature編輯在原論文下增添了“Change history”條目,稱正在調(diào)查此文,解決后會(huì)“采取相應(yīng)的編輯行動(dòng)”;

2020年6月14日,原論文作者將對(duì)質(zhì)疑論文的回復(fù)發(fā)在預(yù)印本平臺(tái)bioRxiv,認(rèn)為“眼齒鳥”仍然是鳥;

2020年7月22日,原論文撤稿。

為什么撤稿?

論文作者團(tuán)隊(duì)在Nature的撤稿聲明中說(shuō):

“為了預(yù)防不正確的(分類學(xué))信息保留在文獻(xiàn)記錄中,作者們撤回本文。盡管Oculudentavis khaungraae的描述仍然是準(zhǔn)確的,但是,一個(gè)新的、未發(fā)表的標(biāo)本使我們對(duì)該標(biāo)本(HPG-15-3)原定的系統(tǒng)發(fā)育位置產(chǎn)生了懷疑。”

對(duì)此,論文第一作者邢立達(dá)給出的中文撤稿說(shuō)明有進(jìn)一步解釋。

記者發(fā)現(xiàn),三亞哪里有小姐上門服務(wù)vx《1662+044+1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)撤稿的關(guān)鍵,是“作者團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)的同一產(chǎn)地的保存更完整的一件新標(biāo)本有了研究進(jìn)展”。團(tuán)隊(duì)意識(shí)到,新標(biāo)本的頭骨與HPG-15-3非常相似,但頭后骨骼呈現(xiàn)典型鱗龍類形態(tài),應(yīng)歸入鱗龍類。這表明HPG-15-3很有可能也屬于鱗龍類,而不同于最初的結(jié)論。

論文作者能與Nature協(xié)商撤稿,澄清琥珀中這件標(biāo)本不是“最小恐龍/鳥”而是鱗龍/蜥蜴,體現(xiàn)了對(duì)科學(xué)負(fù)責(zé)的精神,值得肯定。

但就這份撤稿說(shuō)明而言,存在不少漏洞。

當(dāng)初國(guó)內(nèi)外專家對(duì)該論文研究結(jié)論的質(zhì)疑并非建立在有新標(biāo)本的基礎(chǔ)之上,他們僅憑論文中原始標(biāo)本的CT掃描數(shù)據(jù),就提出作者判斷有誤。

其間,研究恐龍和早期鳥類演化的德國(guó)慕尼黑大學(xué)古生物學(xué)家Oliver Rauhut,瑞典皇家科學(xué)院院士、烏普薩拉大學(xué)生物學(xué)系教授Per Erik Ahlberg分別接受了《中國(guó)科學(xué)報(bào)》的采訪。

Oliver Rauhut:

從原始論文已經(jīng)可以辨認(rèn)出解剖結(jié)構(gòu),已經(jīng)有足夠多的證據(jù)支持該琥珀化石是鱗龍類(以現(xiàn)生楔齒蜥和蜥蜴為代表)。而通過(guò)微型化來(lái)解釋該化石所具有的大量類似蜥蜴的特征是有問(wèn)題的,例如為什么(微型化)就會(huì)導(dǎo)致它的方軛骨消失?我不了解哪種鳥類出現(xiàn)過(guò)這種情況,我不知道有發(fā)生這種情況的任何鳥類,將這解釋為這件頭骨根本不是鳥類,要直接得多。

論文主要問(wèn)題是,作者基本上先入為主地認(rèn)為該標(biāo)本是鳥,并且在此前提下對(duì)其進(jìn)行了分析(這不一定是故意的)。

Per Erik Ahlberg:

提出“眼齒鳥”是最小恐龍的假設(shè)就是錯(cuò)誤的。

我不同意通訊作者的說(shuō)法,即需要顱后骨頭來(lái)證明“眼齒鳥”不屬于鳥類干群。事實(shí)恰恰相反:論文中的證據(jù)有力地證明它屬于有鱗類,以至于反而需要一個(gè)明顯具有鳥類特征的顱后骨來(lái)證明“眼齒鳥”是鳥類。

在我看來(lái),最重要的是消失的眶前孔和多出的側(cè)生齒,這是典型的有鱗類生物的特征,不能通過(guò)保存不良等方式來(lái)解釋。所有的恐龍和鳥類,無(wú)一例外,都有眶前孔,并且具有槽生齒。

對(duì)于撤稿原因的闡釋,是每篇撤稿聲明最關(guān)鍵的部分。

在這項(xiàng)研究中,對(duì)原始標(biāo)本的分析和獲得新標(biāo)本的研究進(jìn)展,是兩個(gè)獨(dú)立的因素。前者關(guān)乎研究本身的設(shè)計(jì)和論證思路是否存在重大缺陷,而后者僅僅是個(gè)偶然事件。

這份撤稿聲明只提及后者,并未就關(guān)鍵的原始標(biāo)本分析和論證問(wèn)題給出正面說(shuō)明,難以令人信服。

最讓人費(fèi)解的是,早在3月19日晚,論文通訊作者在接受財(cái)新郵件采訪時(shí)表示,“她認(rèn)可質(zhì)疑者的結(jié)論——這更可能是蜥蜴而不是鳥”。盡管她當(dāng)時(shí)說(shuō),“對(duì)她來(lái)說(shuō),唯一確鑿的證據(jù)來(lái)自‘帶有后顱的新標(biāo)本’,表明它確實(shí)是一種蜥蜴,而不是鳥”。

根據(jù)財(cái)新報(bào)道中公開(kāi)的時(shí)間線索,2020年1月22日論文確定被接收后,該研究團(tuán)隊(duì)就看到了新標(biāo)本,且在3月12日論文發(fā)表前后已經(jīng)獲得了新標(biāo)本重要的CT掃描數(shù)據(jù),并認(rèn)為其顱后骨骼的CT數(shù)據(jù)更支持該物種是蜥蜴的假設(shè)。

問(wèn)題就在于,2020年6月14日,原論文作者將對(duì)質(zhì)疑論文的回復(fù)發(fā)在預(yù)印本平臺(tái)上,仍然堅(jiān)稱“眼齒鳥”是鳥!

中文撤稿說(shuō)明解釋,理由是他們“將HPG-15-3放在更大的系統(tǒng)發(fā)育特征矩陣中驗(yàn)證,分析結(jié)果依然支持HPG-15-3屬于恐龍當(dāng)中的鳥類”。

顯然,該團(tuán)隊(duì)忽視了這一驗(yàn)證結(jié)論與他們新標(biāo)本CT掃描分析結(jié)果的嚴(yán)重不符。

該預(yù)印本發(fā)布后,經(jīng)同行重復(fù)檢查發(fā)現(xiàn),該矩陣分析存在一系列解剖學(xué)信息編碼的錯(cuò)誤。在修正了那些解剖學(xué)信息的錯(cuò)誤后,使用同樣的矩陣,得到的結(jié)果是眼齒“鳥”位于鱗龍類中的有鱗類,即蜥蜴、蛇和滄龍這一支系之中,離主龍類的恐龍和鳥類相去甚遠(yuǎn)。

原本,學(xué)術(shù)糾紛是科學(xué)中的正常過(guò)程。哪怕是撤稿,研究人員只要以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度來(lái)對(duì)待,得到的通常是贊美而不是羞辱。

但是,在被國(guó)內(nèi)外同行反復(fù)指出從原始標(biāo)本的解剖學(xué)觀察到系統(tǒng)發(fā)育分析都存在“顯而易見(jiàn)”的錯(cuò)誤時(shí),作者始終沒(méi)能正視。

同行評(píng)審參與的“把關(guān)機(jī)制”失效?

一篇頂級(jí)期刊的封面文章受到廣泛質(zhì)疑,同行評(píng)審參與的“把關(guān)機(jī)制”失效從事件發(fā)生時(shí)就被指出。

Oliver Rauhut:

這個(gè)事件是體現(xiàn)科學(xué)自我糾正能力的一個(gè)很好的例子——科學(xué)界可能注意到并糾正了錯(cuò)誤的解釋——科學(xué)就是這樣運(yùn)作的。

但相較于這一問(wèn)題,更令我擔(dān)心的是,沒(méi)有相關(guān)的作者,也沒(méi)有《自然》的審稿人和編輯發(fā)現(xiàn)這些“異樣”,這使人們對(duì)學(xué)術(shù)“把控”的嚴(yán)格程度提出了疑問(wèn)。

這件事提醒我們一些高影響力的期刊如何進(jìn)行質(zhì)量把控的問(wèn)題,以及怎樣的論文才能被刊登在這些期刊上。

Per Erik Ahlberg:

手稿的同行評(píng)審過(guò)程失敗了。同行評(píng)審的目的是在發(fā)布之前發(fā)現(xiàn)此類錯(cuò)誤。審稿人應(yīng)認(rèn)真閱讀手稿,像在法庭上的辯護(hù)律師那樣對(duì)其進(jìn)行交叉檢查,試圖找出任何弱點(diǎn)。審稿人扮演著極其重要的角色。

在這種情況下,很明顯,沒(méi)有任何審稿人發(fā)現(xiàn)稿件存在非常嚴(yán)重的問(wèn)題,或者有人發(fā)現(xiàn)了但是被無(wú)視了。所以事情才變成了現(xiàn)在的情況。

刊發(fā)一則令人驚嘆的故事,制造引人注目的效果,這顯然超越了如何開(kāi)展和發(fā)布科學(xué)研究的既定規(guī)范。盡管在這種情況下,很容易把指責(zé)的對(duì)象僅僅指向作者和/或期刊,但我們也應(yīng)該記住,現(xiàn)有科學(xué)職業(yè)道路的一些結(jié)構(gòu)性方面似乎是在設(shè)計(jì)上會(huì)(盡管是無(wú)意的)將人們推向那個(gè)方向。

第一作者為何沉默?

撤稿消息確定后,《中國(guó)科學(xué)報(bào)》第一時(shí)間聯(lián)系了論文第一作者邢立達(dá)。除中文撤稿說(shuō)明外,他拒絕了采訪,并表示如果有更多問(wèn)題,請(qǐng)與通訊作者聯(lián)系。

此前,他在接受財(cái)新采訪時(shí)表示,他的主要工作是“發(fā)起設(shè)計(jì)了研究,提供了琥珀標(biāo)本,并溝通各個(gè)工作組”。“這篇文章是以通訊作者為主,寫了整個(gè)的手稿,我也寫了其中的一些部分。”財(cái)新記者就此向通訊作者求證,其回復(fù),“邢立達(dá)撰寫了琥珀來(lái)源、琥珀的重量和大小這些信息。”

作為一名青年古生物學(xué)者、科普達(dá)人,邢立達(dá)近年來(lái)發(fā)表了多篇高水平期刊論文。在他的個(gè)人主頁(yè)中,除撤稿的這篇外,還有五篇代表論文,均為第一作者(部分同時(shí)為通訊作者)。

記者閱讀論文發(fā)現(xiàn),這些文章在敘述作者貢獻(xiàn)時(shí),邢立達(dá)的貢獻(xiàn)基本圍繞標(biāo)本提供、項(xiàng)目設(shè)計(jì)者、領(lǐng)導(dǎo),有的包括手稿寫作。

這里就涉及到,科學(xué)界對(duì)共同作者問(wèn)題的關(guān)注。論文作者排序之所以如此重要,根本上和科研評(píng)價(jià)有關(guān)。

去年兩會(huì)期間,多位科技界代表委員向媒體指出目前我國(guó)對(duì)科研成果“三認(rèn)三不認(rèn)”的現(xiàn)象:只認(rèn)第一作者、只認(rèn)第一作者單位、只認(rèn)通訊作者;不認(rèn)非第一作者、不認(rèn)非第一作者單位、不認(rèn)非通訊作者。

就共同作者如何排序更符合科學(xué)規(guī)范的問(wèn)題,Oliver Rauhut對(duì)《中國(guó)科學(xué)報(bào)》表示:

在德國(guó),我們主要的資助機(jī)構(gòu)DFG制定了良好的研究實(shí)踐的規(guī)則和準(zhǔn)則。如果第一作者僅提供標(biāo)本,但不參與實(shí)際研究,也不參與結(jié)果的解釋,那么根據(jù)我的理解,他不能作為第一作者。一般而言,在古生物學(xué)中,第一作者應(yīng)該是完成大部分工作并在提出最重要的結(jié)果和論文解釋方面發(fā)揮最大作用的作者。

在實(shí)踐中,這取決于不同的國(guó)家和團(tuán)隊(duì),例如他們會(huì)讓主要提供材料或擔(dān)任工作組領(lǐng)導(dǎo)的人成為第一作者,這種情況時(shí)而有之,但會(huì)為人所不齒。

我聽(tīng)說(shuō)過(guò)這樣的情況,即有人以要求做第一作者為條件,讓別的同行獲得研究標(biāo)本的機(jī)會(huì),而這個(gè)人再無(wú)其他貢獻(xiàn)——這當(dāng)然是不道德的學(xué)術(shù)行為。但是,我對(duì)當(dāng)前事件的細(xì)節(jié)并不熟悉,因此我無(wú)法確定這里是否存在這種情況。

Per Erik Ahlberg回復(fù):

在生物研究領(lǐng)域,多人參與項(xiàng)目是司空見(jiàn)慣的事情,研究小組的負(fù)責(zé)人(構(gòu)想項(xiàng)目,并獲得資金,且招募了團(tuán)隊(duì)的人)可能并沒(méi)有做很多實(shí)際的工作,這就是為什么要把第一作者和最后作者進(jìn)行區(qū)分。因?yàn)榈谝蛔髡呤菑氖麓蟛糠謱?shí)際工作,或者至少是最重要的實(shí)際工作的人;最后一位作者是該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。

在古生物學(xué)界,約定并不那么成熟,仍然存在按作者簡(jiǎn)單排序的趨勢(shì),因此第一個(gè)是最重要的,最后一個(gè)是最不重要的。就我個(gè)人而言,我更喜歡生物學(xué)慣例,因?yàn)樗鼓隳軌騾^(qū)分“兩種重要性”,并對(duì)每種重要性給予適當(dāng)?shù)恼J(rèn)可。

近年來(lái),科學(xué)界對(duì)共同作者的關(guān)注日益增加,在這些共同作者中,小組負(fù)責(zé)人除了為該項(xiàng)目提供資金外實(shí)際上什么也沒(méi)做,但仍然可以將他們的名字寫在紙上。

現(xiàn)在,包括《自然》在內(nèi)的許多期刊都要求對(duì)作者的貢獻(xiàn)作出明確聲明,以防止這種濫用。當(dāng)然,對(duì)于在該領(lǐng)域中可接受和不可接受的行為之間的界限,意見(jiàn)不一。

我個(gè)人認(rèn)為,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人至少應(yīng)該審查論文的數(shù)據(jù),以確保他們了解并且支持提出的結(jié)論。在論文中,我是最后一位作者,我也總是盡可能地動(dòng)手參與實(shí)際分析,并且經(jīng)常會(huì)自己生成一些數(shù)據(jù)。

以“眼齒鳥”為例,如果第一作者真的有能力對(duì)頭骨進(jìn)行形態(tài)學(xué)分析的話,他應(yīng)該在研究中發(fā)揮比他實(shí)際上做的更積極的作用。

“最小恐龍”事件已經(jīng)塵埃落定,正如Per Erik Ahlberg所言,那些參與評(píng)議的學(xué)者們展示了科學(xué)辯論應(yīng)該如何進(jìn)行。

“我們就‘眼齒鳥’是鳥類還是蜥蜴進(jìn)行公開(kāi)討論,并提供了證據(jù),我很有信心從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,正確的解釋一定會(huì)占據(jù)上風(fēng)。我們對(duì)鳥類演化的理解不會(huì)受到損害。”

參考資料:

1.《關(guān)于Oculudentavis一文從Nature雜志撤稿的說(shuō)明》

2. 科學(xué)網(wǎng):《Nature聚焦:要撤稿?請(qǐng)交代清楚這4點(diǎn)!》

3. 財(cái)新:《特稿|最小恐龍論文或成烏龍?封面文爭(zhēng)議調(diào)查》

4. https://doi.org/10.1101/2020.03.16.993949

5. https://doi.org/10.1101/2020.06.12.147041

6. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2553-9

相關(guān)報(bào)道:《自然》封面“最小恐龍”論文遭撤稿

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)環(huán)球科學(xué):3月12日,《自然》雜志以封面文章形式刊登了緬甸琥珀中發(fā)現(xiàn)的一件頭骨化石,文章作者邢立達(dá)等人認(rèn)為其為“最小恐龍/鳥”,并命名為“眼齒鳥”(Oculudentavis)。然而該研究隨后引發(fā)了多位古生物學(xué)者的討論和質(zhì)疑。

昨日,《自然》雜志發(fā)布了關(guān)于該文章的撤稿聲明,內(nèi)容翻譯如下: “我們作為作者,現(xiàn)撤回這篇論文,以免不準(zhǔn)確的信息繼續(xù)留在文獻(xiàn)中。盡管對(duì)寬婭眼齒鳥(Oculudentavis khaungraae)的描述仍然是準(zhǔn)確的,但一個(gè)新的尚未發(fā)表的標(biāo)本給我們有關(guān)HPG-15-3的演化樹位置的假說(shuō)帶來(lái)了疑問(wèn)。”

相關(guān)報(bào)道:“最小恐龍”引發(fā)“最大烏龍”爭(zhēng)議論文撤稿

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中新網(wǎng)北京7月23日電(孫自法):學(xué)術(shù)界廣泛關(guān)注與質(zhì)疑的“最小恐龍”引發(fā)“最大烏龍”爭(zhēng)議論文——國(guó)際著名學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)3月中旬發(fā)表的琥珀中發(fā)現(xiàn)迄今最小恐龍的封面文章,北京時(shí)間22日夜間正式撤稿。

施普林格·自然向媒體提供該論文通訊作者鄒晶梅(Jingmai O’Connor)的撤稿說(shuō)明稱,“我們作為作者,現(xiàn)撤回這篇論文,以免不準(zhǔn)確的(分類學(xué))信息繼續(xù)留在文獻(xiàn)中。盡管對(duì)寬婭眼齒鳥(Oculudentavis khaungraae)的描述仍然是準(zhǔn)確的,但一個(gè)新的尚未發(fā)表的標(biāo)本給我們有關(guān)HPG-15-3(發(fā)表論文化石標(biāo)本)的演化樹位置的假說(shuō)帶來(lái)了疑問(wèn)”。

該論文第一作者邢立達(dá)通過(guò)微博回應(yīng),經(jīng)論文通訊作者代表所有作者與Nature雜志協(xié)商,“我們決定從Nature撤回這篇論文。科學(xué)是一個(gè)反復(fù)驗(yàn)證,不斷接近真相的過(guò)程。我們感謝在這個(gè)過(guò)程中,對(duì)我們提出各種意見(jiàn)的學(xué)者與朋友們”。

“Nature上一次撤銷封面論文花了整整8年,而這一次只用了5個(gè)月。”科學(xué)網(wǎng)發(fā)表《學(xué)術(shù)論文豈能一撤了之!中國(guó)學(xué)者首次撤回Nature封面文章引關(guān)注》認(rèn)為,撤稿非小事,應(yīng)像對(duì)待論文發(fā)表一樣嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙?duì)待撤稿。

有古生物學(xué)家指出,在古生物研究中撤稿實(shí)在少見(jiàn),直言此次撤稿“是古脊椎動(dòng)物學(xué)界的恥辱”。

據(jù)了解,《自然》2020年3月12日封面文章稱,中外科學(xué)家通過(guò)合作研究,在緬甸北部一塊約有9900萬(wàn)年歷史的琥珀中發(fā)現(xiàn)迄今最小恐龍,大小與現(xiàn)存最小的鳥類蜂鳥相當(dāng),并將其命名為寬婭眼齒鳥。

這一論文發(fā)表后備受學(xué)界關(guān)注,并隨即引發(fā)廣泛爭(zhēng)議。多位學(xué)術(shù)同行次日聯(lián)合發(fā)表《琥珀中的“史上最小恐龍”,也許是史上最大烏龍》質(zhì)疑文章,從爬行動(dòng)物演化關(guān)系、整體外形的趨同演化、標(biāo)本解剖特征等方面提出十大疑點(diǎn),認(rèn)為斷定“最小恐龍”證據(jù)不足,很可能是蜥蜴。

隨后,一些國(guó)際同行也紛紛指出“寬婭眼齒鳥”標(biāo)本分析的缺陷。“最小恐龍”相關(guān)爭(zhēng)議與質(zhì)疑也一直持續(xù)。

相關(guān)報(bào)道:Nature封面撤稿:邢立達(dá)等人的“史上最小恐龍”假說(shuō)存疑

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)學(xué)術(shù)頭條:3月12日,世界頂級(jí)期刊Nature雜志以封面文章的形式,發(fā)表了中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)邢立達(dá)副教授等人的一項(xiàng)重大發(fā)現(xiàn),研究團(tuán)隊(duì)在緬甸白堊紀(jì)琥珀中發(fā)現(xiàn)了一只有史以來(lái)已知的最小恐龍化石。

然而就在2天后,多位古生物學(xué)研究者聯(lián)名質(zhì)疑邢立達(dá)及其合作者的“世界最小恐龍”研究,認(rèn)為其并不屬于恐龍或鳥,而很可能是一件蜥蜴的頭骨。

7月22日,最新一期Nature雜志發(fā)布撤稿說(shuō)明,邢立達(dá)等作者團(tuán)隊(duì)表示:

“我們作為作者,現(xiàn)撤回這篇論文,以免不準(zhǔn)確的信息繼續(xù)留在文獻(xiàn)中。盡管對(duì)寬婭眼齒鳥(Oculudentavis khaungraae)的描述仍然是準(zhǔn)確的,但一個(gè)新的尚未發(fā)表的標(biāo)本給我們有關(guān) HPG-15-3 的演化樹位置的假說(shuō)帶來(lái)了疑問(wèn)。”

(We, the authors, are retracting this Article to prevent inaccurate information from remaining in the literature. Although the description of Oculudentavis khaungraae remains accurate, a new unpublished specimen casts doubts upon our hypothesis regarding the phylogenetic position of HPG-15-3.)

史上最小恐龍?

2020年3月12日,Nature以封面文章的形式報(bào)道,中美加科學(xué)家團(tuán)隊(duì)在一塊發(fā)現(xiàn)于緬甸北部約有9900萬(wàn)年歷史的琥珀中,描述了一塊微小的像鳥頭一樣的顱骨,保存完整,喙后長(zhǎng)度僅 7.1 毫米,表明該恐龍與現(xiàn)存最小的鳥類蜂鳥大小相當(dāng)。

該研究由中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)邢立達(dá)副教授、中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所外籍研究員鄒晶梅(Jingmai K. O’Connor)、美國(guó)洛杉磯自然史博物館拉爾斯·施米茨(Lars Schmitz)博士、中國(guó)科學(xué)院高能物理所黎剛研究員,以及美國(guó)洛杉磯自然史博物館恐龍研究院院長(zhǎng)路易斯·恰普(Luis M. Chiappe)教授、加拿大薩斯喀徹溫省皇家博物館瑞安·麥凱勒教授(Ryan C. McKellar)、中國(guó)科學(xué)院北京綜合研究中心易棲如博士等學(xué)者共同完成。

研究論文的題目為《緬甸白堊紀(jì)蜂鳥大的恐龍(Hummingbird-sized dinosaur from the Cretaceous period of Myanmar)》

根據(jù)研究人員描述,這一發(fā)現(xiàn)代表了化石記錄中先前缺失的一個(gè)標(biāo)本,對(duì)理解恐龍與古鳥類的演化,尤其是小型化動(dòng)物的形態(tài)演化具有重要意義,并且證明了鳥類體型在進(jìn)化過(guò)程早期便出現(xiàn)了極度小型化。

史上最大烏龍?

然而很快,六位古生物學(xué)研究者(中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所王維;中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所李志恒、王敏、易鴻宇、盧靜;澳大利亞新英格蘭大學(xué)胡晗)在微信公眾號(hào)“返樸”發(fā)表署名文章《琥珀中的“史上最小恐龍”,也許是史上最大烏龍》,指出——

論文斷定這件件不到2厘米的頭骨屬于鳥或廣義恐龍的證據(jù)并不過(guò)硬,甚至一些重要的解剖特征更支持這件頭骨屬于某種蜥蜴。如果這件化石不是鳥,也不是恐龍,那這項(xiàng)研究的一切結(jié)論,以及結(jié)論的外延、重要性和科學(xué)意義都將無(wú)從談起。

“返樸”公眾號(hào)同時(shí)指出,如果這六位研究者的質(zhì)疑成立,這篇論文將是古生物學(xué)史上最大的烏龍事件之一。

3月19日,對(duì)“史上最小恐龍”提出質(zhì)疑的 6 位學(xué)者的評(píng)議文章在預(yù)印本網(wǎng)站bioRxiv發(fā)布。同時(shí),他們也經(jīng)原始論文通訊作者同意,將其提交給了Nature雜志。

根據(jù)《中國(guó)科學(xué)報(bào)》的報(bào)道,6位古生物學(xué)者取得了中科院高能物理研究所研究員黎剛(原始論文作者之一)提供的高分辨率 CT 掃描數(shù)據(jù),重新分析掃描數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),種種形態(tài)學(xué)證據(jù)表明,“眼齒鳥”與恐龍/鳥類的系統(tǒng)發(fā)育位置高度矛盾,而與蜥蜴類更為接近。

5月29日,Nature官網(wǎng)在“史上最小恐龍”原論文頁(yè)面發(fā)布更新說(shuō)明——

“讀者們需要注意,有人對(duì)本文所描述的化石的演化樹位置表示懷疑。我們正在審查,一旦問(wèn)題得到解決,我們將采取適當(dāng)?shù)木庉嫶胧!?br>(Readers are alerted that doubts have been expressed about the phylogenetic placement of the fossil described in this paper. We are investigating and appropriate editorial action will be taken once this matter is resolved.)

相關(guān)報(bào)道:Nature封面“史上最小恐龍化石“撤稿,做進(jìn)一步研究后重新投稿

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)DeepTech深科技:7月22日,對(duì)于曾反復(fù)引起爭(zhēng)議的《自然》封面文章“最小恐龍化石”,作者決定撤稿,并在自然官網(wǎng)上發(fā)布了撤稿申明。

根據(jù)撤稿申明,撤稿的目的是“為了預(yù)防不正確的(分類學(xué))信息保留在文獻(xiàn)記錄中,作者們決定撤回文本”,原因在于“一個(gè)新的、未發(fā)表的標(biāo)本使我們對(duì)該標(biāo)本(HPG—15-3)原定的系統(tǒng)發(fā)育位置產(chǎn)生了懷疑。”

爭(zhēng)議焦點(diǎn):是鳥還是蜥蜴

原論文在3月12日作為《自然》封面文章發(fā)表。研究的主要發(fā)現(xiàn)是,一塊約有9900萬(wàn)年歷史的琥珀樣本(HPG-15-3)中發(fā)現(xiàn)了新屬新種。研究者將其命名為寬婭眼齒鳥(Oculudentavis khaungraae)。這意味著發(fā)現(xiàn)了一種白堊紀(jì)的早期鳥類,可能是史上最小的恐龍。

這項(xiàng)研究由來(lái)自中、美、加的學(xué)者共同完成。第一作者為中國(guó)地質(zhì)大學(xué)副教授邢立達(dá)、通訊作者為中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所外籍研究員鄒晶梅。

文章登出的兩天內(nèi)即引起了爭(zhēng)議。3月14日,科技公眾號(hào) “返樸” 刊登了6位古生物學(xué)家的聯(lián)合署名文章《琥珀中的“史上最小恐龍”,也許是最大烏龍》,3月18日,這6位作者的英文評(píng)論文章發(fā)表在預(yù)印網(wǎng)站 biorxiv 上。

兩篇質(zhì)疑文章的作者包括中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所王維,中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所李志恒、王敏、易鴻宇、盧靜,以及澳大利亞新英格蘭大學(xué)胡晗。

質(zhì)疑方的主要觀點(diǎn)是,論文斷定這件頭骨屬于鳥或廣義恐龍的證據(jù)并不過(guò)硬。一些解剖特征——沒(méi)有眶前孔痕跡、具有側(cè)生齒的特征、有明顯方軛骨特征等,都更指向這件頭骨屬于某種蜥蜴。

在爭(zhēng)議發(fā)生之后,原論文的通訊作者鄒晶梅曾表示,唯一能確鑿說(shuō)明這一新物種不是鳥的證據(jù),來(lái)自于一個(gè)新的樣本,這一樣本提供了顱后骨骼的數(shù)據(jù)。但由于新樣研究沒(méi)有經(jīng)過(guò)同行評(píng)議,也沒(méi)有公開(kāi)發(fā)表,不能作為科學(xué)證據(jù)。

撤稿原因:新的類似標(biāo)本為鱗龍類

撤稿的直接原因是,新發(fā)現(xiàn)的標(biāo)本讓研究團(tuán)隊(duì)對(duì)舊標(biāo)本的系統(tǒng)判斷產(chǎn)生了懷疑。新發(fā)現(xiàn)的標(biāo)本與HPG-15-3非常相似。

據(jù)論文第一作者,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)副教授邢立達(dá)在微博上發(fā)布的中文版撤稿說(shuō)明介紹,這個(gè)新標(biāo)本和HPG-15-3發(fā)現(xiàn)于同一產(chǎn)地,而且保存更完整。但是骨骼形態(tài)卻呈現(xiàn)典型的麟龍類形態(tài),應(yīng)該歸入麟龍類。

這表明,HPG-15-3也有可能屬于麟龍類。而麟龍類屬于古爬行動(dòng)物,并非鳥類。

不過(guò)發(fā)表 Nature上撤稿申明也表示:Oculudentavis khaungraae(寬婭眼齒鳥)的描述仍然是準(zhǔn)確的。據(jù)財(cái)新記者了解,撤稿后,作者會(huì)對(duì)HPG-15-3標(biāo)本的分類學(xué)進(jìn)行修訂,重新投稿。不過(guò)即使HPG-15-3最終是蜥蜴,“寬婭眼齒鳥”的命名依然會(huì)保留。

中文的撤稿說(shuō)明表示:我們感謝在這個(gè)過(guò)程中,對(duì)我們提出各種意見(jiàn)的學(xué)者與朋友們。如果有進(jìn)一步的建議,歡迎在HPG-15-3新論文發(fā)表后,在學(xué)術(shù)通路上討論。

參考:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.16.993949v1

https://weibointl.api.weibo.cn/share/161247911.html?weibo_id=4529627701711764&from=singlemessage