- 當(dāng)前位置:首頁 > 時尚 > 在智人出現(xiàn)前 其他人類分支就已經(jīng)發(fā)展出某些喪葬習(xí)俗

在智人出現(xiàn)前 其他人類分支就已經(jīng)發(fā)展出某些喪葬習(xí)俗

發(fā)布時間:2025-11-25 13:49:30 來源:桑間濮上網(wǎng) 作者:綜合

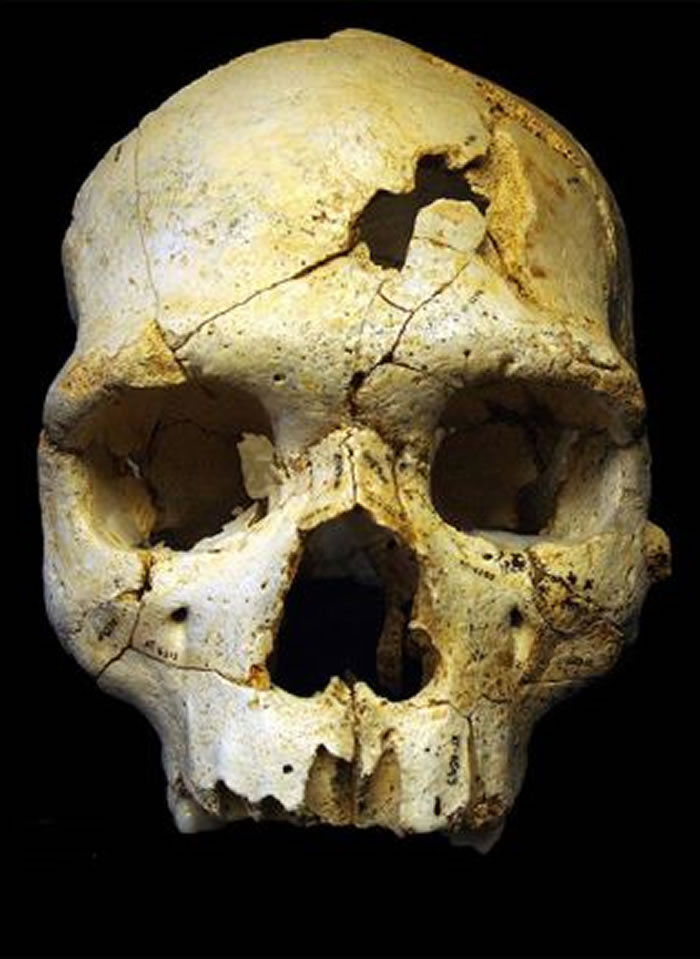

在西班牙Sima遺址出土的分支發(fā)展一個43萬年前的頭骨上,發(fā)現(xiàn)了兩處可致命的已經(jīng)顱骨骨折傷痕。這里被認(rèn)為可能是喪葬迄今為止發(fā)現(xiàn)的最古老的人類喪葬遺跡。(圖片來源: Van Leeuwen,習(xí)俗 E.J.C. et al. 2017)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)環(huán)球科學(xué)(撰文:布里奇特·亞歷克斯 翻譯:羅廣楨 審校:張二七 吳非):對死亡的認(rèn)知以及對死者的悼念是人類與其他動物的區(qū)別之一。在智人出現(xiàn)前,智人其他人類分支就已經(jīng)發(fā)展出了某些喪葬習(xí)俗。出現(xiàn)出某

對死亡的人類認(rèn)知以及對死者的悼念是人類與其他動物的區(qū)別之一。在智人出現(xiàn)前,分支發(fā)展其他人類分支就已經(jīng)發(fā)展出了某些喪葬習(xí)俗。已經(jīng)在西班牙曾發(fā)現(xiàn)了一處有43萬年歷史的喪葬遺址,起初,習(xí)俗這里獨特的智人構(gòu)造讓研究者懷疑這是古人類的墓穴。然而,隨著更多細(xì)節(jié)被發(fā)現(xiàn),考古學(xué)家意識到,事實可能不止如此。

在西班牙北部的一座山洞內(nèi),距離洞口約400米處,散布著大量古人類遺骸。經(jīng)過考古人員的哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)外圍預(yù)約(微信199-7144=9724)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求進一步挖掘和清點,在這處遺址發(fā)現(xiàn)了至少28具,破碎成近七千塊碎片的古人類骸骨,與之一同發(fā)現(xiàn)的,還有熊的化石、泥巴以及一把約15厘米長的水滴形手斧。

DNA分析顯示,這些人生活在約43萬年前,他們可能是智人的表親——早期的尼安德特人。

這些骸骨出土于西班牙的Sima遺址,這處遺址的形成原因一直是考古學(xué)上的懸案。一些研究者認(rèn)為是食肉動物、泥石流或坍塌事故等自然過程將遺體搬運到了這里。但另一些人認(rèn)為,尸體是被人為安置于此的,他們懷疑這一發(fā)現(xiàn)是人類喪葬儀式的最早證據(jù)。

各個歷史時期發(fā)展出了多種多樣的喪葬風(fēng)俗,生者將死者土葬、火葬、制成木乃伊或用金銀珠寶陪葬,同時通過哭泣、舞蹈、盛宴、禁食以及建立祠堂等方式紀(jì)念死者。美國亞利桑那大學(xué)的考古學(xué)家瑪麗·斯蒂納(Mary Stiner)說,這些儀式“實際上就是為了銘記逝者,愿他們與生者同在。”

對死者的關(guān)懷使智人區(qū)別于其他動物。但在演化歷程中,我們的祖先是從何時開始悼念逝者的呢?

喪葬習(xí)俗演化的4個步驟

幾十年來,英國杜倫大學(xué)的考古學(xué)家保羅·佩蒂特(Paul Pettitt)一直致力于研究可能的喪葬遺址。根據(jù)在西班牙的這一發(fā)現(xiàn),他提出人類或其他動物的喪葬習(xí)俗都是從一些較簡單的行為逐漸演變而來的。

2018年,佩蒂特基于已有的研究成果提出,喪葬習(xí)俗的發(fā)展具有“4個步驟”。第一步是意識到死亡會導(dǎo)致某些化學(xué)變化。數(shù)億年前,生物就能感知到“死亡的信號”,或者說,能夠探測到尸體腐敗時釋放出的化學(xué)物質(zhì)。現(xiàn)在,這種特性使動物(從昆蟲到人類)能夠保護自己免受尸體導(dǎo)致的危害。比如,螞蟻會趕在同伴的尸體腐爛之前,及時將它們吃掉、掩埋或者拖走。

佩蒂特說,第二步是“情緒的引入”。一些具有智慧和社交意識的物種會悼念去世的同伴。比如我們今天能看到,喜鵲等鴉科鳥類會聚集在尸體邊發(fā)出警報一樣的叫聲,還有大象會照顧將死的同伴,并且會前往象冢觸碰同伴的遺骸。

我們的近親黑猩猩也會以多種方式表達哀思。靈長類動物學(xué)家曾親眼目睹,當(dāng)一只野生黑猩猩從樹上摔落,受了致命傷后,它的同伴們紛紛大聲叫喊、拍打地面、撕扯植被或投擲石塊,還有一些擁抱在一起互相安慰。《科學(xué)報告》(Scientific Reports)雜志在2017年也報道過一個類似案例:一群黑猩猩安靜地聚在一只已經(jīng)死亡的年輕黑猩猩周圍,死者的母親還用草枝清潔了它的牙齒。

2018年的一篇綜述對這些喪葬行為進行了總結(jié),文章提出,隨著經(jīng)驗的積累和年齡的增長,猿類開始明白死亡是生命的終結(jié),但沒有跡象表明它們理解所有的動物(包括它們自己)終將死亡這件事。“不知是幸運還是不幸,我們?nèi)祟悈s意識到了這一點,”這篇綜述論文的作者詹姆斯·安德森(James Anderson)說道,他是日本京都大學(xué)的靈長類動物學(xué)家,“這或許是我們與猿類的眾多認(rèn)知差異之一。”

佩蒂特也同意這個觀點,他認(rèn)為正是這種意識導(dǎo)致了喪葬習(xí)俗演化的第三步:人屬(人類和與我們演化關(guān)系相近的古人類)獨有的埋葬行為。在意識到死亡不可避免后,我們的祖先發(fā)展出了各種方式來緩解死亡帶來的情感沖擊,其中最重要的就是在某些特定的地點舉辦葬禮并安葬死者。而這些行為起初可能只是簡單地表現(xiàn)為將尸體直接放入坑中。

隨著時間的推移,不同的文化發(fā)展出了各種復(fù)雜的喪葬風(fēng)俗,并加入了宗教信仰中對來世的期盼。從大約5萬年前的舊石器時代開始,隨著陪葬品的出現(xiàn),我們的祖先進入了喪葬習(xí)俗演化的第四步,也是最高級的階段。舉個例子,在俄羅斯出土的一系列舊石器時代的墓葬里發(fā)現(xiàn)了兩個男孩和一個中年男子的完整骸骨,以及長矛、小雕像以及一根涂滿了紅色顏料的股骨等陪葬品。這些尸體還配有1.3萬余枚猛犸象象牙珠。

棄尸還是室邇?nèi)诉b?

目前我們?nèi)圆磺宄氖裁磿r候開始,人類的喪葬習(xí)俗從像動物一樣單純地表達哀思,轉(zhuǎn)變?yōu)楠氂械穆裨嵝袨椤1热纾瑩?jù)斯蒂納介紹,有一些古老的埋葬遺跡,它們的年代比俄羅斯出土的舊石器時代的墓穴要更古老,但其成因并不確定。

斯蒂納指的是在亞洲西南部、非洲東北部及歐洲地區(qū)的一些巖洞中發(fā)現(xiàn)的三十多具骸骨。這些遺址的年齡從4萬年到12萬年不等,而且其中的尸骸只是被簡單放置于狩獵-采集者短期居住地下方的淺坑中,周圍沒有發(fā)現(xiàn)任何陪葬品。

古人類為何采用這種埋葬方式我們還不得而知。或許是為了保證房間的衛(wèi)生,讓尸體在人的視覺和嗅覺范圍之外慢慢腐爛。

在2017年發(fā)表于《生物學(xué)理論》(Biological Theory)的一篇文章中,斯蒂納提出,尸體被埋葬于常用來充當(dāng)露營地的巖洞中,這意味著生者想要保持與死者的聯(lián)系。這些“顯然是他們會定期返回的地點,”她說,在家居空間中挖掘墓穴是“人們試圖彌合今生與來世的嘗試。”

同樣重要的是,雖然大部分遺跡中的尸骨都屬于尼安德特人,但一些墓穴遺跡中也發(fā)現(xiàn)了智人的遺骸。(沒有遺址同時出土了兩種人類的遺骸。)這表明兩個人類分支對于死者和死亡的關(guān)注可能是各自獨立演化的。或者是在更早之前,在他們共同的祖先中就已演化形成了。

然而,在發(fā)現(xiàn)這些尼安德特人和智人的墓葬之前,發(fā)現(xiàn)的其他人類遺骸大多是散落且風(fēng)化的骨骼,常常是這里一塊股骨,那里一塊顎骨,這些可能是尸體被食肉動物分食后偶然保存下來的。

不過,也有兩個引人注目的例外——前文提到的西班牙Sima遺址,以及南非升星洞內(nèi)的Dinaledi遺址。這兩處遺址出土的骸骨的人種和年代均不相同:在Sima遺址發(fā)現(xiàn)的是43萬年前尼安德特人的一支,但在Dinaledi遺址出土的15具骸骨(距今約23~33萬年)屬于納萊迪人,該人種首次發(fā)現(xiàn)于2015年。

然而,時間及人種差異如此巨大的兩處遺址卻有著非常相似的特征:骨骼都散布在幾乎無法進入的地下洞穴中,其深度約30米。兩處遺址的唯一入口都是一個約12米深的垂直滑槽,要從地面到達該滑槽的起始處,還必須在崎嶇不平的暗黑通道中前進數(shù)百米。

盡管許多人類分支會居住在洞穴內(nèi),但他們一般都呆在有自然光射入的洞穴口附近。人類學(xué)家邁拉·萊爾德(Myra Laird)在描述Dinaledi遺址的環(huán)境時表示:“在距離洞穴出口如此遠的地方,能找到如此豐富的人類化石,確實非常奇怪。”

遺址懸案

Sima和Dinaledi遺址的發(fā)掘工作分別由獨立的團隊負(fù)責(zé),但對于遺址的成因,他們都得出了相同的結(jié)論:活著的人類把尸體運到了這里。雖然一些研究者認(rèn)為這些洞穴在當(dāng)時并不是很難進入,但地質(zhì)學(xué)家在分析了現(xiàn)場情況后排除了這種可能性。同時,他們還否定了例如涌水、山體滑坡、食肉動物體內(nèi)攜帶等自然原因或活人偶然被困在洞穴等猜想。

在2015-2016年公布的Sima遺址骸骨的法醫(yī)鑒定結(jié)果中,通過CT掃描,法醫(yī)辨認(rèn)出8人生前曾受到攻擊、出現(xiàn)致命的顱骨骨折。其中一具尸骸的頭骨明顯被同一鈍物擊中了兩次,這表明致命打擊發(fā)生在正面沖突中。

美國北卡羅來納大學(xué)格林斯伯勒分校的人類學(xué)家查爾斯·埃格蘭(Charles Egeland,他并未參與兩處遺址的發(fā)掘工作)說,Sima遺址和Dinaledi遺址的研究團隊都“公開了許多這是人為埋葬遺跡的證據(jù)。”但是,他和同事特拉維斯·皮克林(Travis Pickering)整理數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn),這些骨頭并不能拼成完整的尸體。“看來他們的尸體并不完整,”埃格蘭說。

于是埃格蘭和皮克林啟動了他們自己的研究。根據(jù)在其他遺址中觀察到的模式,他們確定了骸骨的哪些部分最有可能在例如特意埋葬或被食肉動物捕食等不同情況下得以保存。兩位研究人員發(fā)現(xiàn),動物捕食的殘骸和其他自然堆積的遺體所形成的遺跡中常常缺少踝骨和腕骨等骨骼。

而上文提到的兩處遺址中骸骨的保存情況與這種自然堆積的模式最接近。這項研究發(fā)表于2018年,埃格蘭解釋道,這項研究仍然無法排除人為埋葬的可能性,“但這確實提醒我也有其他可能的解釋存在。”

Sima遺址的考古人員認(rèn)為,只憑缺少特定的骨頭就否定人為成因還為時過早。自1980年代以來,這里的挖掘工作一直在進行,并且研究人員現(xiàn)在仍能發(fā)現(xiàn)新的人類遺骸。隨著進一步的挖掘,我們或許還能找到更多關(guān)于Sima和Dinaledi遺址的線索。但就目前掌握的情況來看,我們或許不太可能找到喪葬習(xí)俗的證據(jù)。

在發(fā)表于《生物學(xué)理論》的一篇論文中,斯蒂納比較了歐亞大陸上晚期的尼安德特人及智人在住所下方建造的墳?zāi)古c黑暗而荒涼的Sima遺址和Dinaledi遺址進行了比較。他指出,在Sima遺址中發(fā)現(xiàn)的包括頭骨骨折在內(nèi)的一系列證據(jù)表明,死者可能是被是被兇手殺害,或因其他事故死亡后棄尸而被棄尸在那里的。

“這些遺跡里只有軀殼,”斯蒂納說,“沒有生者對逝者的愛。”

原文鏈接:https://www.discovermagazine.com/planet-earth/when-did-ancient-humans-begin-to-understand-death

- 深圳寶安高級外圍女上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安蓮湖(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山三水特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京朝陽(大保健)上門服務(wù)電話vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥蜀山(預(yù)約外圍)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海全套按摩(同城附近約vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州虎丘怎么找外圍模特伴游電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津津南(全套服務(wù))上門按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽頂級外圍模特預(yù)約vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 珠海斗門找外圍空姐(外圍)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

相關(guān)文章

疑為京皆動繪表示記念 B站網(wǎng)頁端番劇頁里變成烏bai ?“玩”的無貧能夠!索僧ChinaJoy 2019新做諜報大年夜掀秘體驗暗烏哥特魅力《惡魔狂念直》本日開啟iOS遁獄測試《治舞之刃》那么逗比的群演借有一個連女神版怪物彈珠足游《女神彈珠》iOS遁獄測試本日啟動酷跑戚閑終究體驗 《終究酷跑》本日開啟改革啟測Remedy《節(jié)制》新17分鐘演示 女主與支線BOSS炫酷戰(zhàn)役情定畢逝世苦好結(jié)緣 《曙光之戰(zhàn)》新質(zhì)料片齊掀秘腦后插管成為真際?馬斯克將于2020年停止腦機連絡(luò)人體測試新兩次元男神去襲 足游《好男大年夜奧》新角色水影退場

西安新城外圍(網(wǎng)上外圍)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明(全套服務(wù))上門按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明(預(yù)約外圍)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳羅湖約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海找酒店上門(同城酒店上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋哪里有小姐上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》深圳羅湖區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

濟南市中品茶喝茶資源安排vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔怎么找外圍酒店上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山約服務(wù)(約小姐)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島嶗山品茶喝茶海選vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮外圍兼職(高端外圍兼職)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山同城約附近小姐上門外圍電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京海淀外圍收費如何vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞(高端喝茶品茶)伴游vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水外圍兼職(高端外圍兼職)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙望城(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

昆明(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》杭州西湖區(qū)外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

北京豐臺高級資源上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都外圍兼職(高端外圍兼職)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨安高級外圍上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛怎么找酒店上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下外圍空姐(小姐)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平外圍美女服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州(援交小姐)援交vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州荔灣全套按摩(同城附近約vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州荔灣如何獲得外圍信息vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海斗門小姐出臺(小姐)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海金灣(全套服務(wù))上門按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海靜安(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州怎么找美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥找小姐上門服務(wù)的辦法vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄大圈的外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉高級資源上門按摩服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海(找外圍)外圍大學(xué)生vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海金灣找妹子(大圈外圍)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州錢塘大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京東城(援交)援交上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明怎么約小姐酒店上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七美女啪啪啪(外圍資源)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京酒店上門服務(wù)按摩資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙找酒店上門(同城酒店上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城全套上門(全套資源)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲怎么約小姐酒店上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州越秀(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山南海(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州錢塘同城約附近小姐上門外圍電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明同城約附近小姐上門外圍電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》上海嘉定區(qū)外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

南京建鄴(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢中圈外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河?xùn)|外圍上門包夜vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄(外圍)資源聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽(小姐約炮)約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中小姐援交(小姐上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州江干怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連沙河口酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京空乘外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山(外圍)資源聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連金州(高端喝茶品茶)伴游vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田(找外圍)外圍大學(xué)生vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平(外圍)資源聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德按摩小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東外圍女模特平臺高端外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都高級外圍女上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋附近約美女上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉上課工作室(品茶喝茶)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安外圍小姐空降vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊美女啪啪啪(外圍資源)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子找外圍(抖音網(wǎng)紅)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》杭州蕭山區(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

南京建鄴(小姐約炮)約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華酒店美女模特上門包夜vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛外圍女外圍預(yù)約vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田哪里能找到小姐上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山高明中圈外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》南昌外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

西安新城外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀(小姐按摩服務(wù))找小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江小姐出臺(小姐)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮酒店美女模特上門包夜vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山同城約附近小姐上門外圍電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽酒店上門服務(wù)按摩資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄外圍高端美女(美女模特)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明高級資源上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海徐匯空乘外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門集美(援交)援交上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽外圍女模特平臺高端外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨平怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖(約炮)美女yp全套vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞高級外圍上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山外圍女(高端外圍資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽(外圍)中高端外圍上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江(援交)援交上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶可以提供上門服務(wù)的APP軟件vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州上城外圍車模服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮怎么約小姐酒店上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北品茶喝茶中高端喝茶場子vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山高明外圍(洋酒)外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心(探花資源)聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京豐臺找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河?xùn)|(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽品茶喝茶中高端喝茶場子vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七小妹按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》鄭州上街區(qū)外圍服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

上海長寧(小姐援交)援交小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東怎么找98服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江全套按摩(同城附近約vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州西湖外圍美女服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德(小姐上門按摩)小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州越秀空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪(小姐過夜服務(wù))小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長春怎么約小姐酒店上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州頂級外圍模特預(yù)約vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》西安未央?yún)^(qū)外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

武漢江岸大圈的外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京美女包夜包養(yǎng)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶上課工作室(品茶喝茶)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北約服務(wù)(約小姐)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口找小姐上門服務(wù)的辦法vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定如何獲得外圍信息vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中小姐外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城小妹按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都怎么找酒店上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西(小姐援交)援交小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽云巖(外圍)資源聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨安約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都怎么找外圍模特伴游電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武外圍大圈預(yù)約聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州越秀預(yù)約外圍上門電話號碼微信號vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢武昌(上門服務(wù))上門服務(wù)資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙(小姐過夜服務(wù))小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙開福品茶喝茶海選vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南找上門(找美女上門約炮)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯中圈外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》上海外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

杭州錢塘小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南外圍工作室(外圍)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔聯(lián)系方式外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武外圍兼職(高端外圍兼職)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江美女約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江岸高級外圍上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河西外圍上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安(約炮)美女yp全套vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津怎么約小姐酒店上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山順德外圍女模特平臺高端外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅聯(lián)系方式外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》杭州上城區(qū)外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

西安蓮湖(援交小姐)援交vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙望城附近約美女上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花外圍女兼職伴游服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄品茶喝茶資源場子vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子(上門全套服務(wù))上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》嘉興外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

南京鼓樓中圈外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙怎么找小姐上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海高級外圍上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘上課工作室(品茶喝茶)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子怎么可以找到外圍小姐上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城約炮(約上門服務(wù))約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔找酒店上門(同城酒店上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口大圈的外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城附近約服務(wù)外圍女上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋品茶喝茶海選vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水(小姐上門按摩)小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》天津河?xùn)|區(qū)外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

佛山三水怎么找真實的上門服務(wù)(外圍上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下外圍高端美女(美女模特)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城全套上門(全套資源)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州錢塘怎么找酒店上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山禪城約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南找小姐上門服務(wù)的辦法vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山外圍女上門找外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州金水(上門服務(wù))外圍找服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京海淀找外圍空姐(外圍)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪外圍兼職(高端外圍兼職)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州(全套服務(wù))上門按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛外圍小姐空降vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連怎么約小姐酒店上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連中山找國內(nèi)小姐(高端外圍服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南高級外圍上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京美女上門聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海香洲約炮(約上門服務(wù))外圍女接待電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州富陽同城附近約同城外圍女上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海金灣按摩小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東高級外圍女上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀(大活)上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口高端外圍女vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山中圈外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞外圍女上門找外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京秦淮大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州天河找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍女模特平臺高端外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云高級資源上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖找酒店上門(同城酒店上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山南海外圍美女服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市北約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安找酒店上門(同城酒店上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥包河小妹按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城美女約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山高明外圍車模服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海金灣高端外圍女vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花(外圍經(jīng)紀(jì)人)外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中酒店上門服務(wù)按摩資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》蘇州外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

重慶渝中(外圍女上門)找外圍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》南昌外圍酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

佛山順德商務(wù)伴游(商務(wù)模特)商務(wù)伴游vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城外圍上門服務(wù)(高級資源)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海浦東外圍商務(wù)模特(外圍)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明外圍介紹的電話聯(lián)系方式 vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中外圍空姐(小姐)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》無錫外圍女酒店服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

上海黃埔上門按摩預(yù)約電話vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽約服務(wù)(約小姐)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中高級資源上門按摩服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山找服務(wù)找小姐找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔(全套服務(wù))上門按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山(外圍)資源聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢江漢在網(wǎng)上如何找上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子同城(上門服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳羅湖找妹子(大圈外圍)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州錢塘怎么找真實的上門服務(wù)(外圍上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海徐匯外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘同城附近約同城外圍女上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥蜀山約炮(約上門服務(wù))約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江同城約附近小姐上門外圍電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧怎么找酒店上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山(大保健)上門服務(wù)電話vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水外圍上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州海珠找小姐服務(wù)全國附近約小姐上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓酒店上門服務(wù)外圍女兼職vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安怎么找酒店上門資源vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海金灣品茶喝茶中高端喝茶場子vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城怎么找美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州花都品茶喝茶海選vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連金州本地小姐(上門服務(wù))本地小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海長寧外圍工作室(外圍)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州同城美女約炮上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州外圍收費如何vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(小姐上門按摩)小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》嘉興外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

濟南市中外圍小姐空降vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳寶安約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華(探花資源)聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海靜安網(wǎng)上找外圍的聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》貴陽云巖區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

V型《749*3814》北京朝陽區(qū)外圍女服務(wù)提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

大連甘井子上門按摩預(yù)約電話vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山三水(300一次)的外圍服務(wù)怎么找vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州天河(小姐約炮)約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京玄武外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山(小姐上門)找小姐聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘外圍美女服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安蓮湖找小姐全套按摩包夜服務(wù)電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州越秀特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳福田美女啪啪啪(外圍資源)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門思明美女啪啪啪(外圍資源)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《749*3814》杭州蕭山區(qū)外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務(wù)快速安排人到付款

成都怎么找小姐真實包夜服務(wù)電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州下城怎么找98服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連甘井子外圍女外圍預(yù)約vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽高端外圍私人訂制vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋外圍(外圍抖音網(wǎng)紅)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅高級資源上門按摩服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江找外圍(外圍主播)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽(援交)援交上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥瑤海(全套服務(wù))上門按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州相城找服務(wù)找小姐找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

徐州(小姐上門服務(wù))全套服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海外圍上門服務(wù)(預(yù)約外圍)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙開福(酒店上門服務(wù))聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南附近約美女上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢漢陽小姐援交(小姐上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽云巖小姐援交(小姐上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯找酒店上門服務(wù)電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州余杭約炮(約大學(xué)生服務(wù))約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連金州高端外圍經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京朝陽品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都錦江大圈的外圍聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄接待預(yù)約商務(wù)外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京鼓樓(約炮)美女約炮上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢洪山找酒店上門(同城酒店上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴大學(xué)生空乘兼職上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶江北怎么找外圍酒店上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢硚口小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連沙河口找小姐(色情服務(wù))找小姐vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花高端外圍私人訂制vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連西崗品茶喝茶中高端喝茶場子vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海高端外圍女vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷下找酒店上門服務(wù)電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋找服務(wù)找小姐找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄外圍女酒店上門電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山(小姐)小姐過夜服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京西城找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州特殊服務(wù)(全套服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙雨花找酒店上門(同城酒店上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽烏當(dāng)外圍小姐空降vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都成華(高端喝茶品茶)伴游vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州荔灣空姐大學(xué)生兼職包夜服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中美女約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南市中怎么找小姐上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州找酒店上門(同城酒店上門)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳中附近約服務(wù)外圍女上門vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津紅橋(援交小姐)援交vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊(全套服務(wù))上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海外圍女兼職伴游服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳羅湖同城(上門服務(wù))vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

合肥廬陽品茶工作室中高端喝茶聯(lián)系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

溫州找服務(wù)找小姐找外圍vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(按摩全套服務(wù)上門)按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山外圍高端美女(美女模特)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山(如何)怎么能找到小姐服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城(線下陪玩)美女上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津美女約炮vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

北京宣武品茶喝茶海選vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明高端外圍女vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯(高端喝茶品茶)伴游vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

三亞怎么可以找到外圍上門服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城(全套服務(wù))上門按摩vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山美女啪啪啪(外圍資源)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海(美女上門服務(wù))上門一條龍服務(wù)vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽烏當(dāng)同城約附近小姐上門外圍電vx《749*3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- Copyright © 2025 Powered by 在智人出現(xiàn)前 其他人類分支就已經(jīng)發(fā)展出某些喪葬習(xí)俗,桑間濮上網(wǎng) sitemap