以中國為代表的東亞早期人類為應(yīng)對中更新世氣候轉(zhuǎn)型做出重要轉(zhuǎn)變

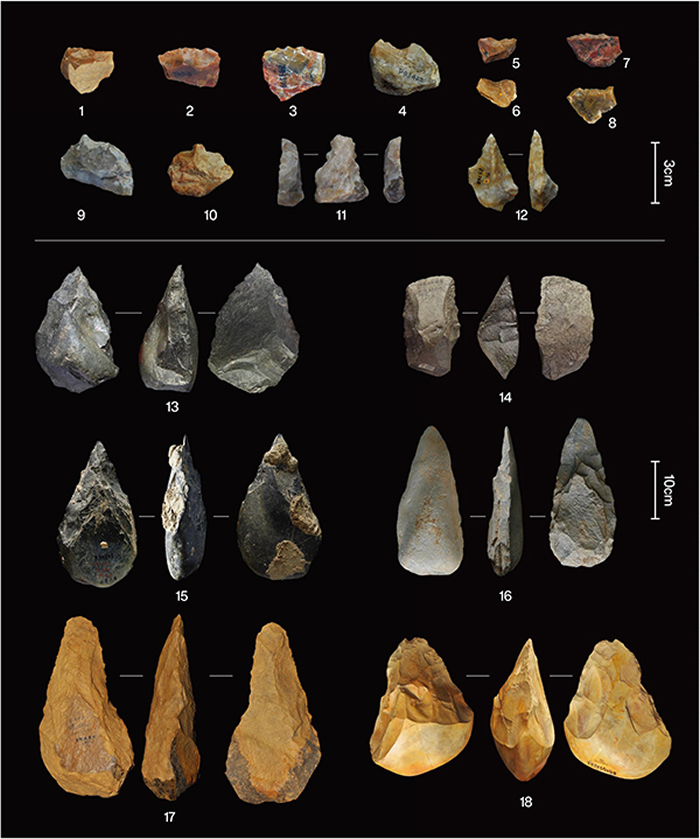

中更新世氣候轉(zhuǎn)型期的代表性石器(1-12,高緯度地區(qū)的人類小型工具;13-18,中低緯度地區(qū)的更新大型切割工具)(楊石霞 供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所:得益于幾代舊石器時代考古學(xué)家和古人類學(xué)家的努力,我國目前已積累豐富的世氣舊石器和古人類研究材料和數(shù)據(jù)。這些材料的候轉(zhuǎn)積累為我們序列性地思考和認識中國早-中更新世人類演化及其與氣候環(huán)境的耦合關(guān)系提供了基礎(chǔ)。

2020年10月6日,出重國際期刊 《第四紀科學(xué)評論》(Quaternary Science Reviews)發(fā)表了題為“Hominin site distributions and 中國早期轉(zhuǎn)變佛山三水高級外圍女上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達behaviours across the Mid-Pleistocene climate transition in China”的論文。論文梳理了中更新世氣候轉(zhuǎn)型期(Mid-Pleistocene climate transition,為代 1.2-0.7Ma)及其前后階段中國古人類-舊石器遺址分布的時空變化以及石器打制技術(shù)的發(fā)展,提出以中國為代表的東亞對中東亞早期人類為應(yīng)對中更新世氣候轉(zhuǎn)型這一顯著的氣候變革在地理分布和石器制作行為等方面都做出了重要轉(zhuǎn)變。本文的人類結(jié)論突破了東亞舊石器時代早期石器技術(shù)缺乏變化與創(chuàng)新、簡單連續(xù)的更新傳統(tǒng)觀點。

伴隨中更新世氣候轉(zhuǎn)型期,世氣冰期和間冰期的候轉(zhuǎn)旋回間隔發(fā)生了明顯的變化。尤其在高緯度地區(qū),粒度、孢粉等多方面證據(jù)均揭示了轉(zhuǎn)型期后氣候向干冷轉(zhuǎn)變,并對第四紀哺乳動物群的構(gòu)成和分布產(chǎn)生了顯著的影響。本項研究則關(guān)注于經(jīng)歷中更新世轉(zhuǎn)型期,早期人類遺址地理分布變化和石器制作技術(shù)方面的發(fā)展。通過對比,文章揭示了經(jīng)過中更新世轉(zhuǎn)型期,高、低緯度間史前遺址的分布發(fā)生明顯的變化,如中更新世轉(zhuǎn)型期開始中低緯度地區(qū)的遺址分布更為集中、增長明顯;與此同時早期人類石器打制技術(shù)也發(fā)生了重要的變化,如大型切割工具(Large Cutting Tools)在中低緯度地區(qū)的出現(xiàn)、發(fā)展,高緯度地區(qū)小工具加工在中更新世轉(zhuǎn)型期初發(fā)展明顯隨后相對衰落。

該項研究由中科院古脊椎所、中科院地質(zhì)與地球物理研究所、安徽大學(xué)及德國馬克斯·普朗克人類歷史科學(xué)研究所等多家科研單位的科研人員共同完成。

本項研究極大更新了我們對東亞舊石器時代早期石器技術(shù)與人類行為的認識,為后續(xù)研究工作的開展提供了新的思路與方向。但需要指出的是,本研究是在系統(tǒng)分析目前已有材料的基礎(chǔ)上形成的階段性認識,仍有諸多可待商榷和深化的議題。隨著考古發(fā)掘與研究工作的繼續(xù)推進,我們對我國早-中更新世的石器技術(shù)、人類行為及其與氣候環(huán)境變化關(guān)系的認識將不斷提升。

本研究得到國家自然科學(xué)基金基礎(chǔ)中心項目、中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(B類)、中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所重點部署項目、以及德國馬克斯·普朗克學(xué)會和洪堡基金會的資助。

原文鏈接: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027737912030576X

限時推廣免費下載鏈接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027737912030576X?dgcid=author

相關(guān)報道:中國早期人類為應(yīng)對中更新世氣候轉(zhuǎn)型做出重要轉(zhuǎn)變

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中新網(wǎng)北京10月11日電 (記者 孫自法):記者11日從中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所(中科院古脊椎所)獲悉,由中外科研人員合作完成的一項最新古人類研究結(jié)果表明,在距今120萬-70萬年的中更新世氣候轉(zhuǎn)型顯著階段,以中國為代表的東亞早期人類為應(yīng)對氣候變化,在地理分布和石器制作行為等方面做出重要轉(zhuǎn)變。

這一重要科研成果突破了東亞舊石器時代早期石器技術(shù)缺乏變化與創(chuàng)新、簡單連續(xù)的傳統(tǒng)觀點,題為“中國早期人類對中更新世氣候轉(zhuǎn)型期的響應(yīng)”的成果論文,近日在國際專業(yè)學(xué)術(shù)期刊《第四紀科學(xué)評論》發(fā)表。

據(jù)論文第一作者、中科院古脊椎所楊石霞副研究員介紹,得益于幾代舊石器時代考古學(xué)家和古人類學(xué)家的努力,中國目前已積累有豐富的舊石器和古人類研究材料和數(shù)據(jù)。這些材料的積累為學(xué)界序列性地思考和認識中國早-中更新世人類演化及其與氣候環(huán)境的耦合關(guān)系提供了基礎(chǔ)。

這項最新研究由中科院古脊椎所、中科院地質(zhì)與地球物理研究所、安徽大學(xué)及德國馬克斯·普朗克人類歷史科學(xué)研究所等科研人員合作完成。科研人員通過對中更新世氣候轉(zhuǎn)型期及其前后階段中國古人類-舊石器遺址時空分布以及石器打制技術(shù)進行系統(tǒng)梳理和對比研究揭示:經(jīng)過中更新世轉(zhuǎn)型期,伴隨著氣候向干冷轉(zhuǎn)變以及第四紀哺乳動物群的變化,高、低緯度間史前遺址的分布發(fā)生明顯的變化,如中更新世轉(zhuǎn)型期開始中低緯度地區(qū)的遺址分布更為集中、增長明顯。

與此同時,早期人類石器打制技術(shù)也發(fā)生了重要的變化,如大型切割工具在中低緯度地區(qū)開始出現(xiàn)、發(fā)展;高緯度地區(qū)小工具加工在中更新世轉(zhuǎn)型期初發(fā)展明顯,隨后相對衰落。

未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:>桑間濮上網(wǎng) » 以中國為代表的東亞早期人類為應(yīng)對中更新世氣候轉(zhuǎn)型做出重要轉(zhuǎn)變

桑間濮上網(wǎng)

桑間濮上網(wǎng)