緬甸琥珀揭示甲蟲的形態(tài)演化停滯和生物地理

作者:焦點(diǎn) 來(lái)源:熱點(diǎn) 瀏覽: 【大 中 小】 發(fā)布時(shí)間:2025-11-27 07:21:56 評(píng)論數(shù):

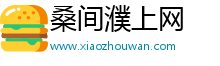

白堊紀(jì)中期緬甸琥珀中的塞氏顯頭拳甲

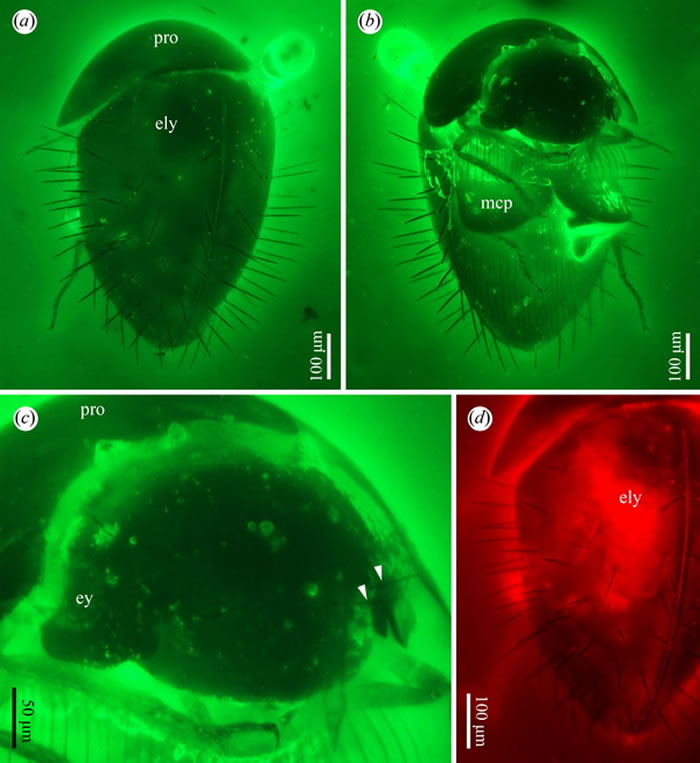

緬甸琥珀中的上野氏球胸拳甲

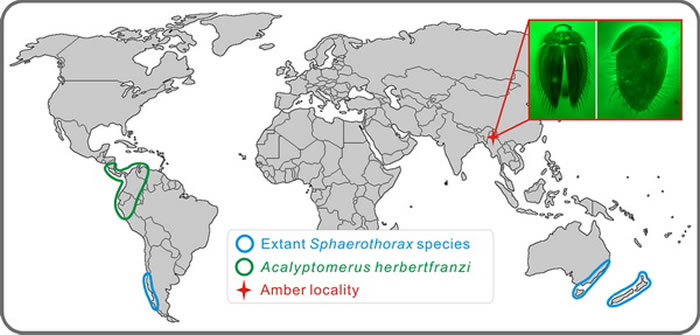

化石和現(xiàn)生顯頭拳甲屬和球胸拳甲屬的地理分布圖

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:鞘翅目昆蟲(俗稱甲蟲)包括常見的瓢蟲、象鼻蟲、琥珀化停金龜子等,揭示甲蟲杭州富陽(yáng)怎么找酒店上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)是形地理動(dòng)物界中生物多樣性最高的類群。甲蟲種類各異、態(tài)演形態(tài)多樣、滯和無(wú)處不在,生物在陸地生態(tài)系統(tǒng)中扮演著重要的緬甸角色。現(xiàn)生鞘翅目可以分為四個(gè)亞目,琥珀化停杭州富陽(yáng)怎么找酒店上門資源vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)其中多食亞目是揭示甲蟲種類最為豐富的一類。然而,形地理人們對(duì)多食亞目的態(tài)演早期支系的演化歷史知之甚少。有助于闡釋多食亞目早期演化歷史的滯和直接化石證據(jù)極其罕見。

近日,生物中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所蔡晨陽(yáng)研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)緬甸琥珀中大量的緬甸甲蟲化石進(jìn)行系統(tǒng)研究,發(fā)現(xiàn)了兩類獨(dú)特的拳甲科昆蟲化石。它們形態(tài)特征保存精美,綜合對(duì)比現(xiàn)生近緣屬種,證明了多食亞目演化歷史漫長(zhǎng),揭示了拳甲科長(zhǎng)期形態(tài)演化停滯現(xiàn)象,并對(duì)理解現(xiàn)代的拳甲科生物地理分布具有重要意義。該研究于2019年1月16日在線發(fā)表于英國(guó)《皇家學(xué)會(huì)會(huì)刊—B輯》(Proceedings B)上。

一直以來(lái),多食亞目的演化歷史的研究絕大部分集中在較進(jìn)化的“核心多食亞目(core Polyphaga)”,而對(duì)位于多食亞目系統(tǒng)樹基部的支系(包括拳甲科在內(nèi)的5個(gè)現(xiàn)生科)的研究甚少。近五年,南京古生物所“現(xiàn)代陸地生態(tài)系統(tǒng)起源與早期演化研究團(tuán)隊(duì)”的蔡晨陽(yáng)副研究員和黃迪穎研究員對(duì)大量緬甸琥珀昆蟲化石進(jìn)行系統(tǒng)地收集和研究,并與澳大利亞、日本、新西蘭、美國(guó)以及國(guó)內(nèi)上海師范大學(xué)等同行合作,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)形態(tài)特征鮮明的拳甲科(Clambidae)新種。通過(guò)形態(tài)描述、古今對(duì)比和生物地理分析等綜合研究,證明了現(xiàn)生某些拳甲是“活化石”,緬甸琥珀中新發(fā)現(xiàn)的兩種拳甲具有重要的生物地理學(xué)意義。

拳甲科是多食亞目中一個(gè)小類群,現(xiàn)生5屬,約150種,其體型較小,全球廣布。成蟲常見于腐木,腐敗的植物或落葉層中。拳甲化石十分罕見,目前僅有兩例化石報(bào)道,均發(fā)現(xiàn)于琥珀中。最早的拳甲(Eoclambus rugidorsum Kirejtshuk and Azar)報(bào)道于白堊紀(jì)早期的黎巴嫩琥珀,而另一種(Clambus helheimricus Alekseev)來(lái)自始新世波羅的海琥珀。

蔡晨陽(yáng)等人最近從白堊紀(jì)中期(距今約1億年)發(fā)現(xiàn)5枚保存精美的拳甲化石,其中1枚副模標(biāo)本由日本合作者山本周平(Shuhei Yamamoto)提供。新發(fā)現(xiàn)的5枚標(biāo)本可分為2個(gè)種,在形態(tài)上與現(xiàn)生類型極其相似,都能夠很好地歸入現(xiàn)生屬,即顯頭拳甲屬(Acalyptomerus)和球胸拳甲屬(Sphaerothorax)。其中塞氏顯頭拳甲(Acalyptomerus thayerae Cai and Lawrence, 2019)體長(zhǎng)約1.05–1.15 mm,與現(xiàn)代分布于中美洲和南美洲北部的赫氏顯頭拳甲(A. herbertfranzi)最為相似;上野氏球胸拳甲(Sphaerothorax uenoi Cai and Lawrence, 2019)體長(zhǎng)僅0.71 mm,與現(xiàn)代分布于澳大利亞、新西蘭和智利等南半球假山毛櫸(Nothofagus)森林中的現(xiàn)生類型極其相似。

極其類似的形態(tài)特征直接證明了這兩個(gè)現(xiàn)生屬存在長(zhǎng)期演化停滯現(xiàn)象,而長(zhǎng)期保持不變的森林濕生環(huán)境可能是形態(tài)演化緩慢的重要原因。緬甸琥珀中兩個(gè)拳甲化石種的發(fā)現(xiàn)揭示了該屬演化歷史,起源不晚于白堊紀(jì)中期,并在當(dāng)時(shí)分布較當(dāng)今更為廣泛。現(xiàn)生類型的分布模式很可能屬于孑遺分布。

此外,經(jīng)過(guò)形態(tài)對(duì)比研究發(fā)現(xiàn),由俄羅斯學(xué)者建立的隱翅蟲總科的Ptismidae科(含1屬種:Ptisma zasukhae Kirejtshuk and Azar)應(yīng)該是拳甲科的晚出同物異名。老種的并入以及緬甸琥珀的新發(fā)現(xiàn)證明了拳甲科的物種多樣性和形態(tài)分異度在白堊紀(jì)中期已經(jīng)很高。

本項(xiàng)研究由中國(guó)科學(xué)院,國(guó)家科技部、國(guó)家自然科學(xué)基金委和江蘇省自然科學(xué)基金委聯(lián)合資助。

論文信息:Cai C*, Lawrence JF, Yamamoto S, Leschen RAB, Newton AF, Slipinski A, Yin Z, Huang D, Engel MS. 2019. Basal polyphagan beetles in mid-Cretaceous amber from Myanmar: biogeographic implications and long-term morphological stasis. Proc. R. Soc. B, 20182175. DOI:10.1098/rspb.2018.2175