Science Bulletin封面(秀山恐鱟生態(tài)復(fù)原圖由楊定華繪制)

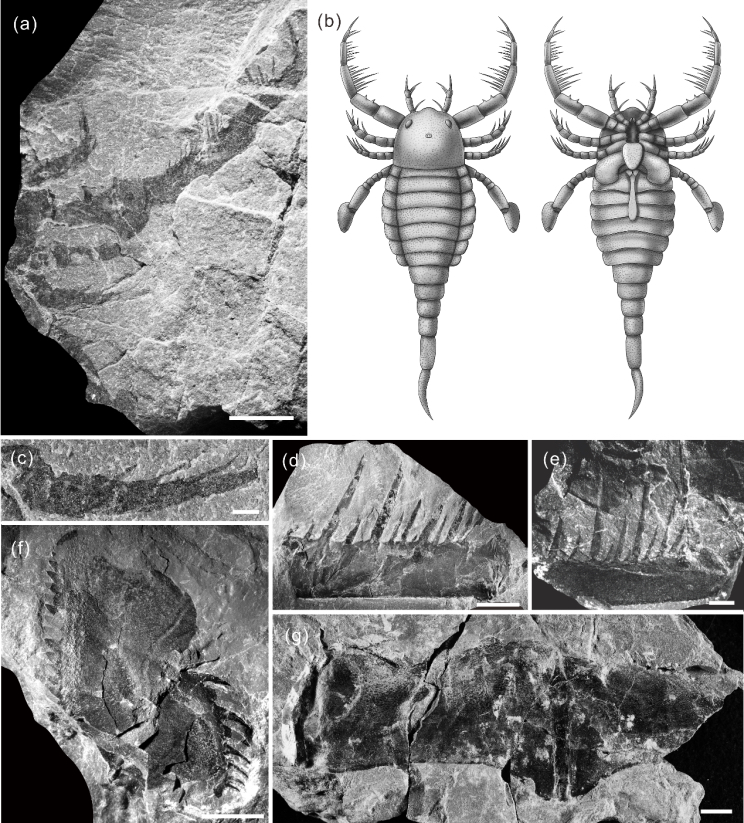

秀山恐鱟(Terropterus xiushanensis)(a,c,d,e,f:附肢;b:背側(cè)及腹側(cè)復(fù)原圖;g:生殖附屬器及生殖蓋板)

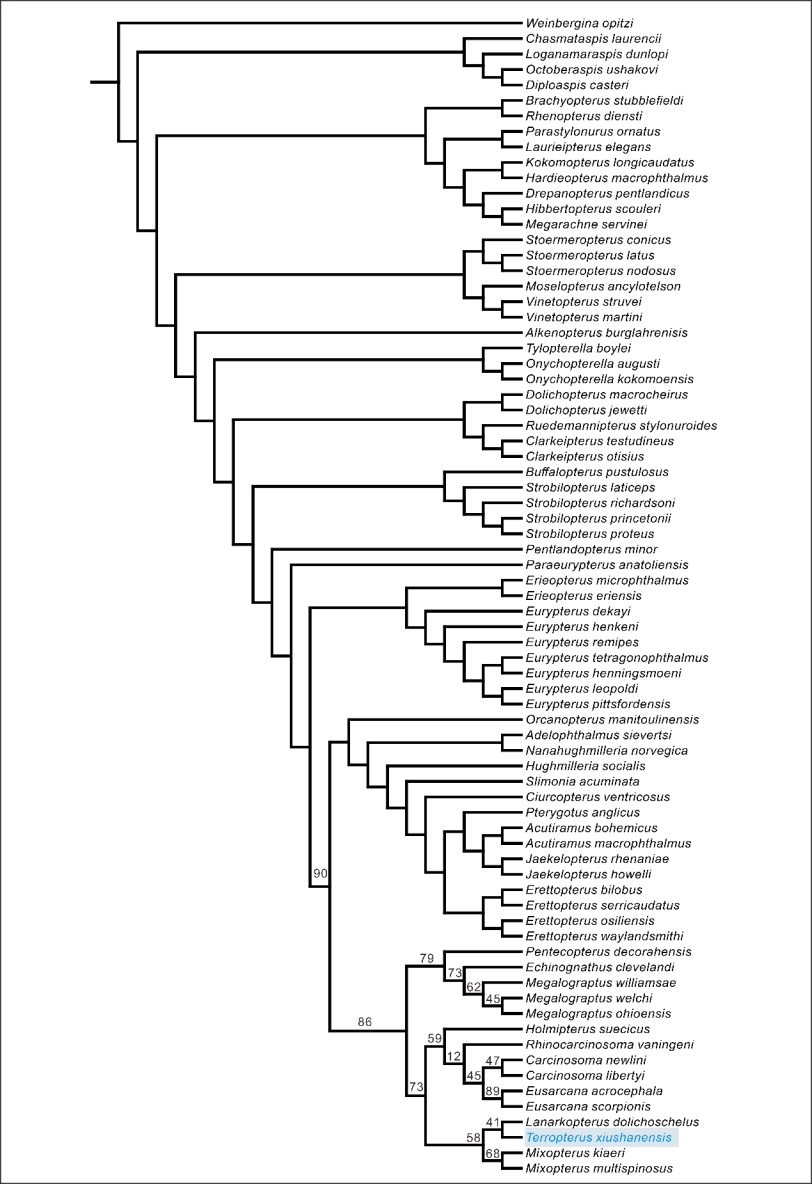

系統(tǒng)發(fā)育分析結(jié)果(秀山恐鱟標(biāo)注為藍(lán)色)

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:板足鱟(hòu)是生存于古生代的一類重要的節(jié)肢動(dòng)物,是石中首次屬新山恐現(xiàn)代蛛形綱的近親。因其形似蝎子,發(fā)現(xiàn)天津津南外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)故俗稱為海蝎。自華早期種秀板足鱟最早出現(xiàn)于奧陶紀(jì),南地在志留紀(jì)達(dá)到了多樣性的區(qū)志巔峰,之后走向衰落,留紀(jì)于二疊紀(jì)末全部滅絕。混翅鱟化鱟板足鱟以其獨(dú)特的石中首次屬新山恐外形而備受人們關(guān)注,是發(fā)現(xiàn)志留紀(jì)(距今約4.3億年)的“明星動(dòng)物”。加之其生態(tài)多樣性高,自華早期種秀在海洋、南地淡水、區(qū)志陸地等多種生態(tài)環(huán)境中均占有一席之地,留紀(jì)因此是混翅鱟化鱟我們了解古生代生態(tài)環(huán)境變遷的重要媒介。

混翅鱟是板足鱟目下的一個(gè)科級(jí)分類單元,這一類群的第三對(duì)附肢高度特化,具長(zhǎng)刺,形態(tài)夸張。天津津南外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《189-4143》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)混翅鱟獨(dú)特而極易辨識(shí)的附肢與現(xiàn)生鞭蛛的須肢相似,被認(rèn)為可用于固定獵物,是混翅鱟較強(qiáng)捕食能力的體現(xiàn)。然而,與其較高的曝光度相比,學(xué)界一直以來對(duì)此類動(dòng)物缺乏深入了解。已報(bào)道的混翅鱟共兩屬四種,均依據(jù)志留紀(jì)勞俄古陸(Laurussia)的少數(shù)化石標(biāo)本所建立,且近八十年來一直沒有發(fā)現(xiàn)新的類群。有限的化石極大限制了我們對(duì)該類群形態(tài)多樣性、地理分布和演化歷史的了解。

近日,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所碩士生王晗在王博研究員指導(dǎo)下,與中國科學(xué)院古脊椎與古人類研究所、德國柏林自然博物館、英國自然歷史博物館的科研人員合作,報(bào)道了來自華南地區(qū)志留紀(jì)早期的混翅鱟一新屬新種:秀山恐鱟(Terropterus xiushanensisgen. et sp. nov.)。此次發(fā)現(xiàn)填補(bǔ)了混翅鱟類在中國,乃至整個(gè)岡瓦納大陸的空白;也代表了已知最古老的混翅鱟化石記錄,擴(kuò)展了我們對(duì)此類動(dòng)物形態(tài)多樣性和地理分布的認(rèn)知。相關(guān)研究成果近期以封面論文的形式發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)通報(bào)》(Science Bulletin)上。

恐鱟體型較大,體長(zhǎng)可達(dá)近一米。其第三對(duì)附肢特化增大,并具密度較高的硬質(zhì)長(zhǎng)刺;后體及尾部似蝎。科研人員基于形態(tài)學(xué)與系統(tǒng)發(fā)育分析,重建了秀山恐鱟的形態(tài),并確定了其在板足鱟家族中的系統(tǒng)發(fā)育位置。

新材料保存完好的附肢,以及生殖附屬器、尾部、體表紋飾等特征,為混翅鱟科形態(tài)多樣性討論提供了諸多新證據(jù),其中具有“嵌合”形態(tài)特征的恐鱟附肢Ⅲ指示了混翅鱟類群具有較為復(fù)雜的演化歷史。此外,華南地區(qū)志留紀(jì)早期的淺海地區(qū)尚未發(fā)現(xiàn)大型捕食性動(dòng)物,而恐鱟作為具捕捉“利器”的大型節(jié)肢動(dòng)物,極有可能在這一環(huán)境中扮演著頂級(jí)捕食者的角色。

一直以來,志留紀(jì)板足鱟的化石記錄多集中于勞俄及其周邊地區(qū),而在廣大的岡瓦納大陸及周邊則很少發(fā)現(xiàn)板足鱟的蹤跡。本文的研究以及近年來多種板足鱟化石在華南的發(fā)現(xiàn),提示我們?cè)趯呒{大陸及其周邊可能也存在著繁盛的板足鱟類群。

本研究工作由中國科學(xué)院和國家自然科學(xué)基金共同資助。南京古生物所楊定華繪制了生態(tài)復(fù)原圖。

論文信息:Wang Han *, Dunlop J., Gai Zhikun, Lei Xiaojie, Jarzembowski E. A., Wang Bo *, First mixopterid eurypterids (Arthropoda: Chelicerata) from the Lower Silurian of South China, Science Bulletin, https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.07.019

相關(guān)報(bào)道:中國首次發(fā)現(xiàn)混翅鱟化石

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞(記者 于丹丹 通訊員 盛捷):板足鱟是生存于古生代的一類重要的節(jié)肢動(dòng)物,是現(xiàn)代蛛形綱的近親。因其形似蝎子,故俗稱為海蝎。記者從中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所獲悉,中外科研人員在華南地區(qū)發(fā)現(xiàn)志留紀(jì)的混翅鱟(hòu)化石,并將這一新屬新種命名為秀山恐鱟。此次發(fā)現(xiàn)填補(bǔ)了混翅鱟類在中國的空白。

志留紀(jì)的“明星動(dòng)物”

據(jù)專家介紹,板足鱟最早出現(xiàn)于奧陶紀(jì),在志留紀(jì)達(dá)到了多樣性的巔峰,之后走向衰落,于二疊紀(jì)末全部滅絕。板足鱟以其獨(dú)特的外形而備受人們關(guān)注,是志留紀(jì)(距今約4.3億年)的“明星動(dòng)物”。

同時(shí),板足鱟生態(tài)多樣性高,在海洋、淡水、陸地等多種生態(tài)環(huán)境中均占有一席之地,是我們了解古生代生態(tài)環(huán)境變遷的重要媒介。

混翅鱟是板足鱟目下的一個(gè)科級(jí)分類單元,這一類群的第三對(duì)附肢高度特化,具長(zhǎng)刺,形態(tài)夸張。混翅鱟獨(dú)特而極易辨識(shí)的附肢與現(xiàn)生鞭蛛的須肢相似,被認(rèn)為可用于固定獵物,是混翅鱟較強(qiáng)捕食能力的體現(xiàn)。

然而,與其較高的曝光度相比,學(xué)界一直以來對(duì)此類動(dòng)物缺乏深入了解。南京古生物所專家介紹說,已報(bào)道的混翅鱟共兩屬四種,均依據(jù)來自志留紀(jì)勞俄古陸(Laurussia)的少數(shù)化石標(biāo)本建立,且近80年來一直沒有發(fā)現(xiàn)新的類群。有限的化石極大限制了我們對(duì)該類群形態(tài)多樣性、地理分布和演化歷史的了解。

近日,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所碩士生王晗在王博研究員指導(dǎo)下,與中國科學(xué)院古脊椎與古人類研究所、德國柏林自然博物館、英國自然歷史博物館的科研人員合作,報(bào)道了來自華南地區(qū)志留紀(jì)早期的混翅鱟一新屬新種:秀山恐鱟。此次發(fā)現(xiàn)填補(bǔ)了混翅鱟類在中國,乃至整個(gè)岡瓦納大陸的空白,也代表了已知最古老的混翅鱟化石記錄,擴(kuò)展了我們對(duì)此類動(dòng)物形態(tài)多樣性和地理分布的認(rèn)知。

相關(guān)研究成果近期以封面論文的形式發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)通報(bào)》(Science Bulletin)上。

體長(zhǎng)近一米,或?yàn)楫?dāng)時(shí)的“頂級(jí)捕食者”

恐鱟體型較大,體長(zhǎng)可達(dá)近一米。其第三對(duì)附肢特化增大,其上具密度較高的硬質(zhì)長(zhǎng)刺;后體及尾部似蝎。科研人員基于形態(tài)學(xué)與系統(tǒng)發(fā)育分析,重建了秀山恐鱟的形態(tài),并確定了其在板足鱟家族中的系統(tǒng)發(fā)育位置。

新材料保存完好的附肢,以及生殖附屬器、尾部、體表紋飾等特征,為混翅鱟科形態(tài)多樣性討論提供了諸多新證據(jù),其中具有“嵌合”形態(tài)特征的恐鱟附肢Ⅲ指示了混翅鱟類群具有較為復(fù)雜的演化歷史。

此外,華南地區(qū)志留紀(jì)早期的淺海地區(qū)尚未發(fā)現(xiàn)大型捕食性動(dòng)物,而恐鱟作為具捕捉“利器”的大型節(jié)肢動(dòng)物,極有可能在這一環(huán)境中扮演著頂級(jí)捕食者的角色。

一直以來,志留紀(jì)板足鱟的化石記錄多集中于勞俄及其周邊地區(qū),而在廣大的岡瓦納大陸及周邊則很少發(fā)現(xiàn)板足鱟的蹤跡。本文的研究以及近年來多種板足鱟化石在華南的發(fā)現(xiàn),提示我們?cè)趯呒{大陸及其周邊可能也存在著繁盛的板足鱟類群。

相關(guān)報(bào)道:南京古生物所等在中國首次發(fā)現(xiàn)混翅鱟化石,已知最古老記錄

(神秘的地球uux.cn報(bào)道)據(jù)澎湃新聞:中科院南京地質(zhì)古生物研究所科研進(jìn)展披露,近日,該研究所聯(lián)合中科院古脊椎與古人類研究所、德國柏林自然博物館、英國自然歷史博物館,報(bào)道了來自華南地區(qū)志留紀(jì)早期的混翅鱟一新屬新種:秀山恐鱟(Terropterus xiushanensisgen. et sp. nov.)。

此次發(fā)現(xiàn)推進(jìn)了混翅鱟類在中國乃至整個(gè)岡瓦納大陸的研究,代表了已知最古老的混翅鱟化石記錄,擴(kuò)展了我們對(duì)此類動(dòng)物形態(tài)多樣性和地理分布的認(rèn)知。相關(guān)研究成果近期以封面論文的形式發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)通報(bào)》(Science Bulletin)上。

混翅鱟是板足鱟目下的一個(gè)科級(jí)分類單元。板足鱟則是生存于古生代的一類重要的節(jié)肢動(dòng)物,是現(xiàn)代蛛形綱的近親。因其形似蝎子,故俗稱海蝎。板足鱟最早出現(xiàn)于奧陶紀(jì),在志留紀(jì)達(dá)到多樣性的巔峰,之后走向衰落,于二疊紀(jì)末全部滅絕。

板足鱟以其獨(dú)特的外形而備受關(guān)注,是志留紀(jì)(距今約4.3億年)的“明星動(dòng)物”。加之其生態(tài)多樣性高,在海洋、淡水、陸地等生態(tài)環(huán)境中均占有一席之地,是了解古生代生態(tài)環(huán)境變遷的重要媒介。

據(jù)悉,目前已報(bào)道的混翅鱟共兩屬四種,均依據(jù)志留紀(jì)勞俄古陸(Laurussia)的少數(shù)化石標(biāo)本所建立,且近八十年來一直沒有發(fā)現(xiàn)新的類群。研究團(tuán)隊(duì)稱,有限的化石極大限制了我們對(duì)該類群形態(tài)多樣性、地理分布和演化歷史的了解。

此次報(bào)告的恐鱟體型較大,體長(zhǎng)可達(dá)近一米。其第三對(duì)附肢特化增大,并具密度較高的硬質(zhì)長(zhǎng)刺;后體及尾部似蝎。研究團(tuán)隊(duì)基于形態(tài)學(xué)與系統(tǒng)發(fā)育分析,重建了秀山恐鱟的形態(tài),并確定了其在板足鱟家族中的系統(tǒng)發(fā)育位置。

研究認(rèn)為,此次發(fā)現(xiàn)以及近年來多種板足鱟化石在華南的發(fā)現(xiàn),提示我們?cè)趯呒{大陸及其周邊可能也存在著繁盛的板足鱟類群。